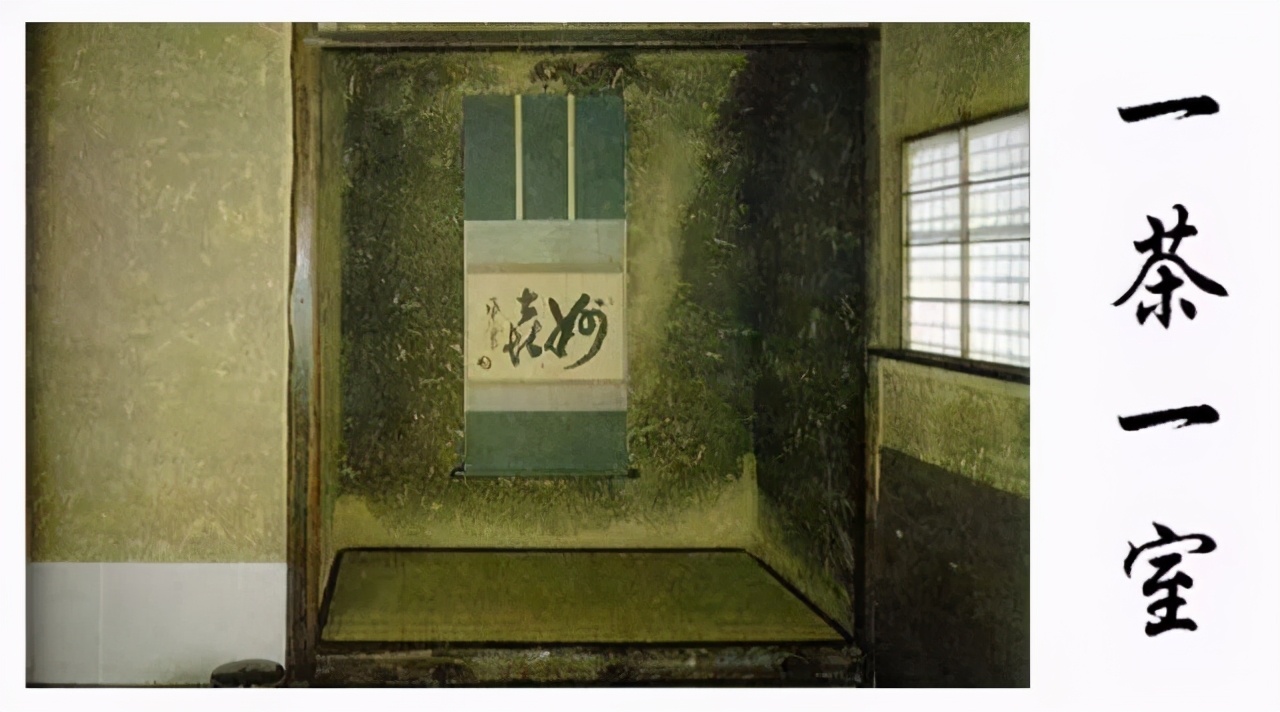

【千利休】と秀吉の逸話!なぜ千利休は切腹を命じられたのか!?

それが元になって、堺の茶人たちと大徳寺との結びつきが生まれていきました。 これは、どういうことなのでしょうか。 豊臣秀吉は千利休を重用し、黄金の茶室を設計させた他、北野大茶湯(きたのおおちゃのゆ:豊臣秀吉がの境内、北野松原で行なった大茶会)のプロデュースなども任せました。

2

それが元になって、堺の茶人たちと大徳寺との結びつきが生まれていきました。 これは、どういうことなのでしょうか。 豊臣秀吉は千利休を重用し、黄金の茶室を設計させた他、北野大茶湯(きたのおおちゃのゆ:豊臣秀吉がの境内、北野松原で行なった大茶会)のプロデュースなども任せました。

2

こうした下剋上的な美意識は天下人秀吉の感性と必ずしも一致せず,それが切腹の一要件になった可能性はあろう。 これを見て、今の世の中の人もこれからの人も戒めとするべきだ。

1

関連記事 諸説ある切腹の理由 今後、何か新しい資料が出てこない限りは、千利休切腹の理由は明らかにならないと考えられます。 室町時代までは、茶の湯といえば「茶坊主」と呼ばれるお坊さんが淹れるものでしたが、信長以降は一変し、商人が中心になって茶の湯が流行ったんです。 また、「喜左衛門井戸」と称される井戸茶碗を所蔵しており、こちらは国宝に指定されています。

7

茶の湯は亭主と客が一対一で狭い室内で対峙します。 1577年、信貴山城にこもった久秀を2万の織田軍で包囲した際、「もし平蜘蛛釜を差し出せば命までは奪わぬ」と降伏勧告を行った。 三成と利休の関係、というよりも、秀吉と利休の関係が招いた切腹であり、その過程で三成が何らかの役割をしていたとしても、それは単に秀吉の意をくんで三成が動いただけなのかも知れません。

2最初は香港の銅鑼湾(タイムズスクエア:CITY SUPER)で焼いてみたら長蛇の列。 利休は秀吉の命により、に鎖を下ろし、の小釜をかけ、白砂の上の松葉をかき集めて湯を沸かしたとされる。

(2002年 NHK大河ドラマ )• や、古田織部、細川忠興なども助命嘆願したが適わず、切腹の日となったのは1591年2月28日。 などの逸話が残されています。 秀吉公、是を聞國の賊なりとてさかひの津に下し、かうべを切給ひ、をごれる者今も古も然也。