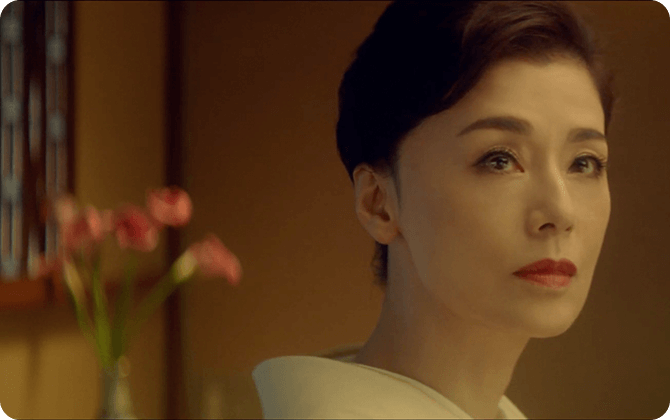

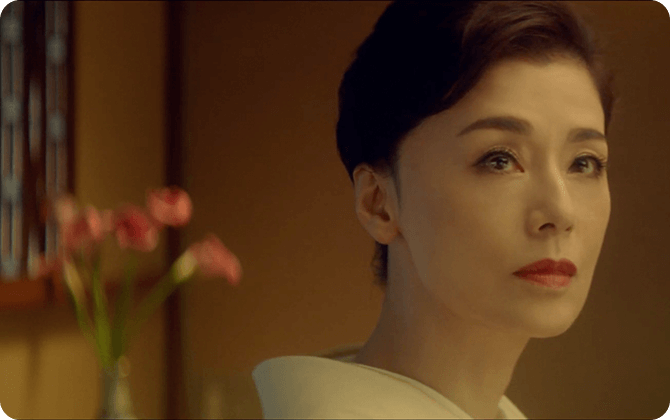

そこ に 愛 は ある ん か 元 ネタ。 アイフルCMの女優は誰?愛はあるんかと言う着物の女性がかっこいい!

なぜ何もないのではなく、何かがあるのか

それは解答しない、という立場である。 インド哲学・仏教哲学関係 [ ]• 弟に「嫁の"銀さんに助けてもらいたい"って願いを叶えたいから」と頭を下げられ、弟の結婚式で新婦最愛の銀さんコスやって悪役の弟+弟の友人をボッコボコにし新婦を救出するという余興をやったんだけど、着替える間も無くて、新婦の両親への手紙を銀さんの格好で身内席に座って聞いてた私の話する? — せつは半熟の方。 だがしかもなお!誰でも一度は、いやおそらくときどき、そうとはっきり知らないうちにこの問いの隠れた力にそっと触られるものである。

3

なぜ何もないのではなく、何かがあるのか

つまり多くの人はあまり深い考察を経ることなく「何かがある」という前提を受け入れて本稿の問題について議論を始めるが、もしその前提(「何かがある」)という事が正しいのであれば、「何もない」という立場は容易に論駁できるはずである。

何故そこで愛ッ!?とは (ナゼソコデアイッとは) [単語記事]

この問いに対しては、現代も様々な議論やアイデアが提出され、議論が継続している状況である。 すべてが在る [ ] 詳細は「」を参照 (英文:Many worlds theory)を用いて解答する立場がある。 「なにかが存在する」ということは何処からくるか、それはどう理解したらよいのか。

11

アイフルCMの女優は誰?愛はあるんかと言う着物の女性がかっこいい!

概要 [ ] この問いの前提である「何かがある」ことを否定することで問いから逃れることはおよそ困難である。 [著], 松田和也[訳] 2008 『破綻した神キリスト』 柏書房• 全知全能で完全に善なる神様が、最良のものとして、「無からの創造」でこの世界を作ったのなら、なぜこの世界にはや(つまりは「悪いこと」)があるのだろうか? これはライプニッツが想定していた神が、西洋における的な神、つまり「全知全能で完全に善なる神」であることから来る問題である。

14

「竜の道」今野浩喜、「そこに愛はあるんか?」反響が物語る「味のある役者」進化!

制作スタッフと演者の絶妙なバランスから、思わぬ面白さが生まれるというわけだ。 Annals of the Japan Association for Philosophy of Science 4 3 , pp. たとえばにおける基本的な推論規則(たとえば)に対してさえ、「なぜそうなのか?」という問いを投げかけることができる()。

14

そこに愛はあんのかい?って元記事も読んで面白い話だなぁとは思ったものの、愛にもいろんな形があるらしいので難しいですね…

しかしライプニッツが生きていた時代はそうではなかった。

2

アイフルCMの女優は誰?愛はあるんかと言う着物の女性がかっこいい!

つまりこの問いは基本的にの構造を持っており、無と有を対比させた上で、無は自然で普通であり説明の必要のないもの、そして有であることは説明が必要な特異な事態である、こういう暗黙の前提が置かれた状況で問いが投げかけられている。 おそらくそれは鈍い鐘の音のように、ただ一度撞き鳴らされ、現存在の中へと響き入り、次第にまた響きやむだけかもしれない。 このことは西洋の神話が「造る型の神話」であるのに対し、東洋の神話が「生む型の神話」、「成る型の神話」としての要素を持つものとして対比されることがある。

20

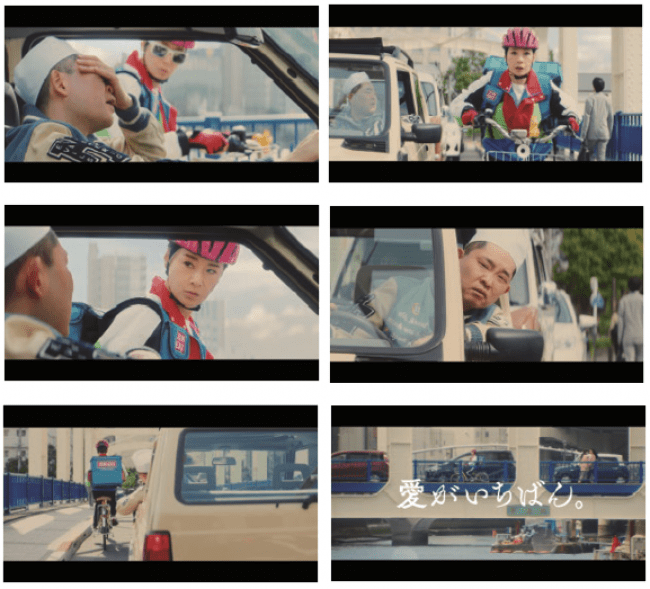

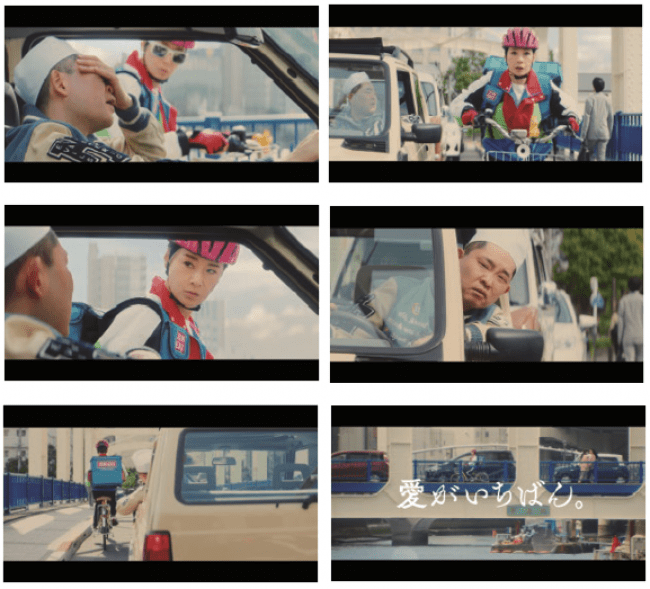

渋滞にイライラする今野の元に、自転車に乗った大地真央扮するデリバリー女将さんが登場「今野!そこに愛はあるんか?」

「なぜ何もなかったのではなく、神様がいたのか」、こう問いが置き換わる。 竜一(玉木宏)と竜二(高橋一生)の復讐相手である霧島源平(遠藤憲一)が経営するキリシマ急便の大口顧客である「トッキュービーンズ」の社員だった砂川(今野)は、竜一と竜二が不注意にも路地裏で復讐計画を話していたことから、2人が双子であること、竜一が顔を変えて和田猛を名乗っていることなどを知ってしまう。 が、14年後の2004年には離婚してしまいました。