地震に強い家をつくる耐震構造

このような技術を駆使した住宅づくりをしておけば、巨大地震から身を守ることができるのはもちろん、地震後も建物の補修がさほど必要なく、普段通りの生活を続けられます。 また、個人ユーザや小規模サーバ運用者向けにも、特になど衝撃に弱いハードウェアの損傷を防ぐための免震台が製造されている。 たとえば、などではマシンにダンパーやアイソレータで免震措置を施し、衝撃によるデータの損失を防いでいることが多い。

16

このような技術を駆使した住宅づくりをしておけば、巨大地震から身を守ることができるのはもちろん、地震後も建物の補修がさほど必要なく、普段通りの生活を続けられます。 また、個人ユーザや小規模サーバ運用者向けにも、特になど衝撃に弱いハードウェアの損傷を防ぐための免震台が製造されている。 たとえば、などではマシンにダンパーやアイソレータで免震措置を施し、衝撃によるデータの損失を防いでいることが多い。

16

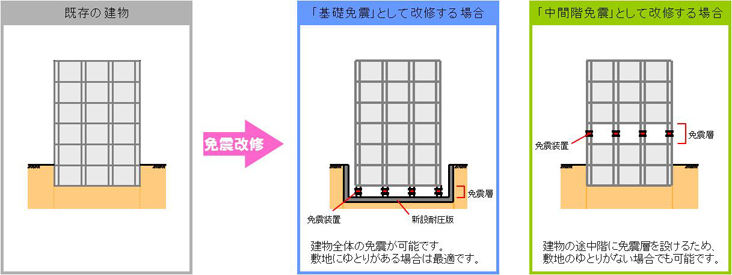

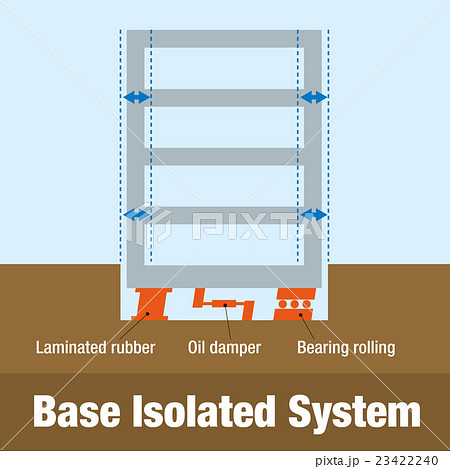

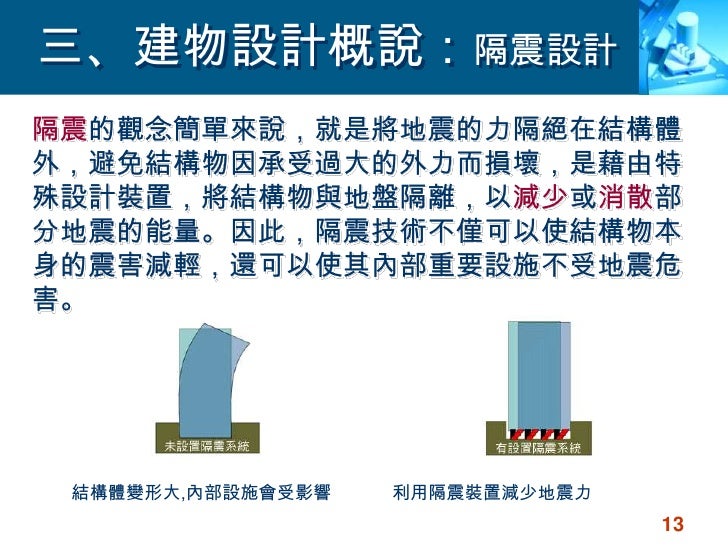

近年は震度6を超える大きな地震が増えてきており、ご自宅の強度が心配になっている方も多いのではないでしょうか。 ここでは免震構造はどのような構造なのかを理解して頂き、その設計方法について説明します。 現状ではもっとも耐震性の強い工法といわれており、建物の揺れやダメージを最小限におさえることができるため、家具の転倒も軽減することができます。

8

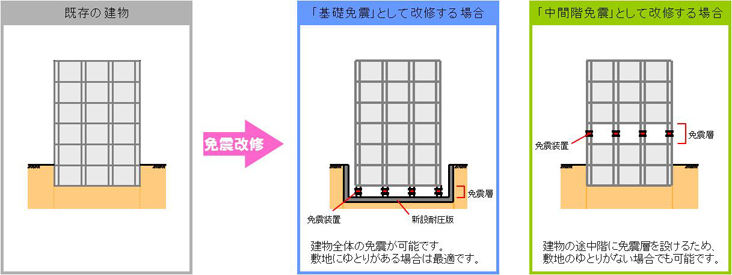

重たい建物が動くなんてすごい仕組みね。 建物の構造別の耐震性について 構造 詳細 耐震構造 住宅においては最も一般的な構造。 一定規模以上の建物について、建築物が新耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努めること( 努力義務)が求められています。

5

特に近年の大型建築物などでは、免震・制振・耐震すべてを考慮し、技術を組み合わせることで安全性を高めている。 オイルダンパー(=粘性型制震ダンパー) シリンダー型ダンパーを大型化したもの。 2000年 建築基準法が改正、木造建築の安全性の向上を目的とし、木造建築物の耐震性能・基礎の仕様・形状等の明確化が計られた。

3

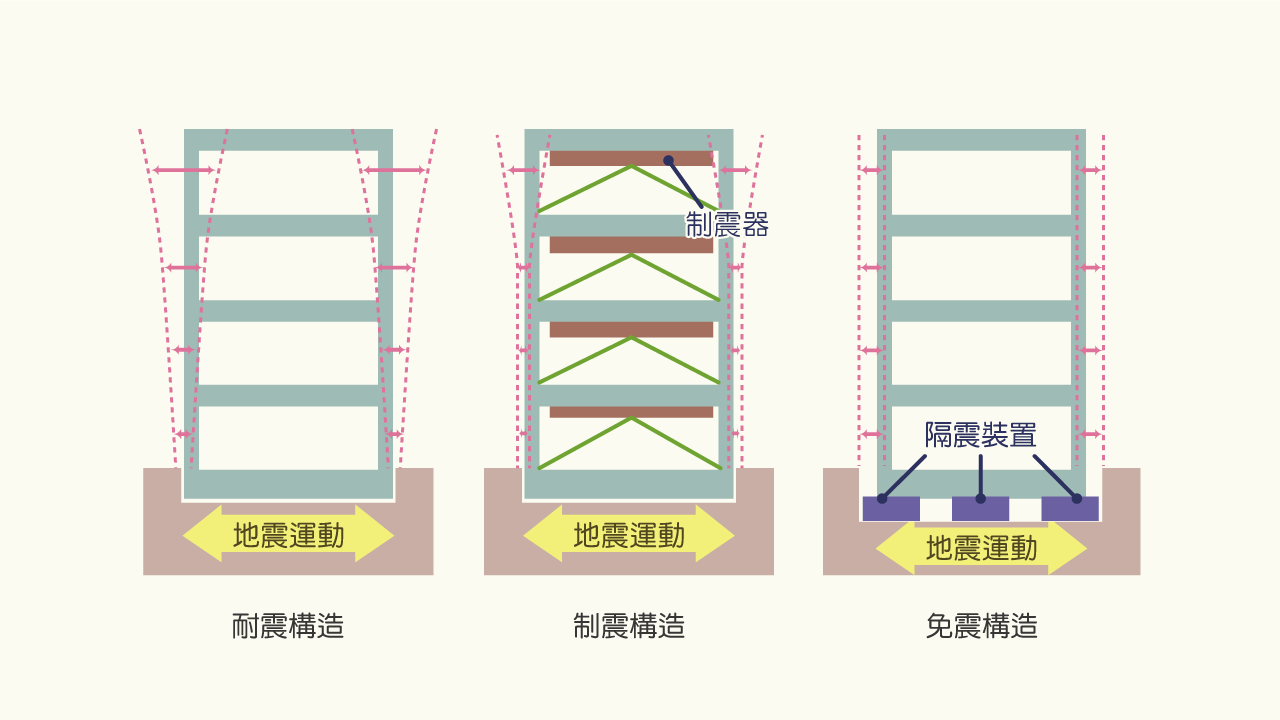

免震構造は、建物と土台の間に免振アイソレーターというものが入っているのです。 制振構造は、免震構造のデメリットである高層階の揺れに効果的という特徴をもっています。 特に地震国・日本ではその重要度が高いことは言うまでもありません。

14

免震構造以外の構造の特徴も知っておこう 地震対策の構造には、免震構造の揺れを軽減させるもの以外にも、耐震構造と制震構造があります。 地域による危険度について (東京都の場合) <参考> 東京都都市整備局 地盤や土地の形状、建物の密集度等によっても災害危険度が違ってきます。 粘性流体を用いたオイルダンパー、金属のを利用した鉛ダンパーや鋼材ダンパーを設置することで震動を減衰する。

1