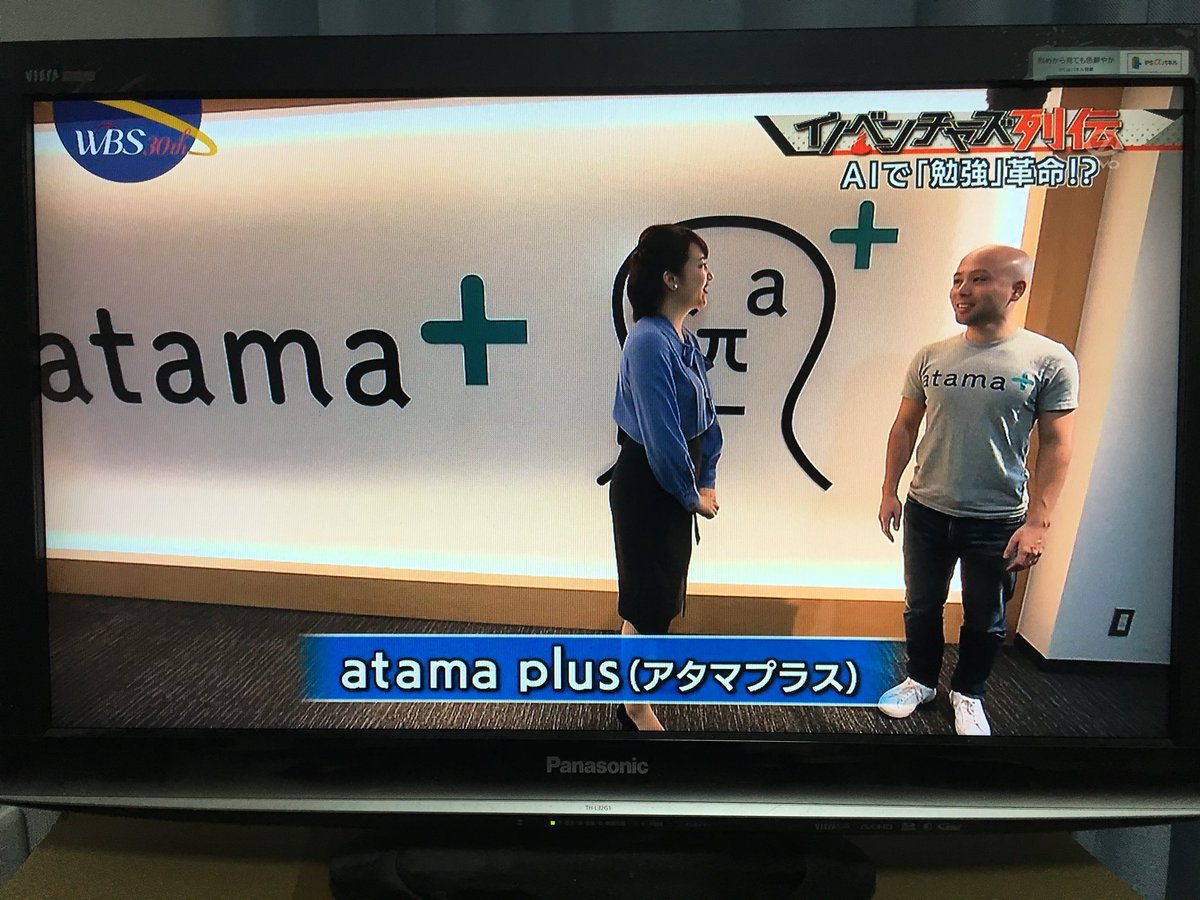

atama plusが駿河台学園と業務提携、タブレット型AI教材を全国展開へ

中学生の息子がatama plusを使って学習しています。 グーグルは新しいアイデアで多様な価値観の仲間を引っ張って新しい事業を生み出している。 単に一問一問の結果を見るだけでなく、例えば「aという問題とbという問題を間違えるということは、この単元が理解不足の可能性が高い」などと、複合的にデータをかけ合わせた解析を行うそうです。

19

中学生の息子がatama plusを使って学習しています。 グーグルは新しいアイデアで多様な価値観の仲間を引っ張って新しい事業を生み出している。 単に一問一問の結果を見るだけでなく、例えば「aという問題とbという問題を間違えるということは、この単元が理解不足の可能性が高い」などと、複合的にデータをかけ合わせた解析を行うそうです。

19

今年は大手予備校がオンラインでの模試を次々と導入。 そしてその宿題の進捗データを反映した教材を次回の授業で学ぶ、という流れが一般的でした。 提案される教材は講義や演習問題、復習問題などさまざまで、生徒が1問解くごとに提案も変わっていきます。

6

現在、塾など全国500教室以上で使われており、平均習得時間(習得までの時間)は高校の「数1」で16時間、高校の「数A」で15時間。

2

しかし受験や模試のオンライン化は、整備が進んでいなかったようです。 人事、営業、経営企画&社長秘書、新規事業、リクルート中国社長などを経て、17年4月より現職。 講師向けアプリ「atama+COACH」の画面。

20

大学が見極めたいのは、生徒が持つ学習する力。 atama+を使っていて感じるのは、「本当に『教える』ということは必要だったのか?」ということです。 これまで、私たちは個別指導などで生徒から「この問題がわからない」と言われれば、必ず側について教えていました。

7

また、一人ひとりの状態を「見える化」することや、学習状況に基づいてスマホに最適化された宿題が配信されることなどは、ただやみくもに黒板や教科書に向かって勉強するよりも明らかに効率的な学習方法だと思いました。 atama+は、「わからないのなら、その問題は今解くべき問題じゃない。 稲田氏は「150年前の最先端テクノロジーを活用していた富岡製糸場は、作業員がマニュアルに従ってスピーディーに作業をこなしていた。

17