国民年金の第3号被保険者とはなんですか?仕組み、手続きは?

提出方法によって提出先が異なり、郵送の場合は事務センター、窓口持参の場合は事業所の所在地を管轄する年金事務所となります。 詳細まできちんとチェックした上で手続きを行うようにしてください。 私は、のちのち、ホームに入ったりしたとき月々の管理費等を考え、もう少し月額年金額を増やしたいとという気持ちが強く、65歳からは働かないので、貯金崩してでも繰り下げしたいという気が強いのです。

5

提出方法によって提出先が異なり、郵送の場合は事務センター、窓口持参の場合は事業所の所在地を管轄する年金事務所となります。 詳細まできちんとチェックした上で手続きを行うようにしてください。 私は、のちのち、ホームに入ったりしたとき月々の管理費等を考え、もう少し月額年金額を増やしたいとという気持ちが強く、65歳からは働かないので、貯金崩してでも繰り下げしたいという気が強いのです。

5

第2号被保険者である配偶者が65歳に到達(誕生日の前日)した場合 第2号被保険者である配偶者が65歳に達した時点で、第3号被保険者だった専業主婦(主夫)の方は、第1号被保険者に変わります。

3必要な添付書類 提出時には、次の書類の添付が必要です。 第1号被保険者の保険料は、本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のどちらかが連帯して納付する義務があります。

18

第2号被保険者に該当した場合• 加入期間が16年とのことなので、 本当は新人の3年間は『0. 勧奨してもなお手続きがない場合は、日本年金機構が、届出によらない第1号被保険者への種別変更の処理を行って、 不整合記録となることを防止することになっています。

6

47万以下というのは、厚生年金と給料で、 月額47万を超えると、年金が減額となって しまうのが、在職老齢年金制度であり、 本末転倒となるからです。 第1号被保険者の保険料は、本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のどちらかが連帯して納付する義務があります。

3

実質、実情は、我々若い世代にとっては、「年金」ではなく、「税金」です。 そのため、不整合期間が発生すると誤った年金記録が更新されてしまい、無年金や低年金につながってしまいます。 皆さんの加入制度はどちらでしょうか。

14

(例) 全国健康保険協会管掌の健康保険(協会けんぽ)でなく健康保険組合や共済組合、国民健康保険組合に加入されている場合など、「国民年金第3号被保険者関係届」のみの届出が必要なケースもございます。 協会けんぽ加入事業主の届け出先は各年金事務所ですから自動的に日本年金機構が把握できるからです。

16

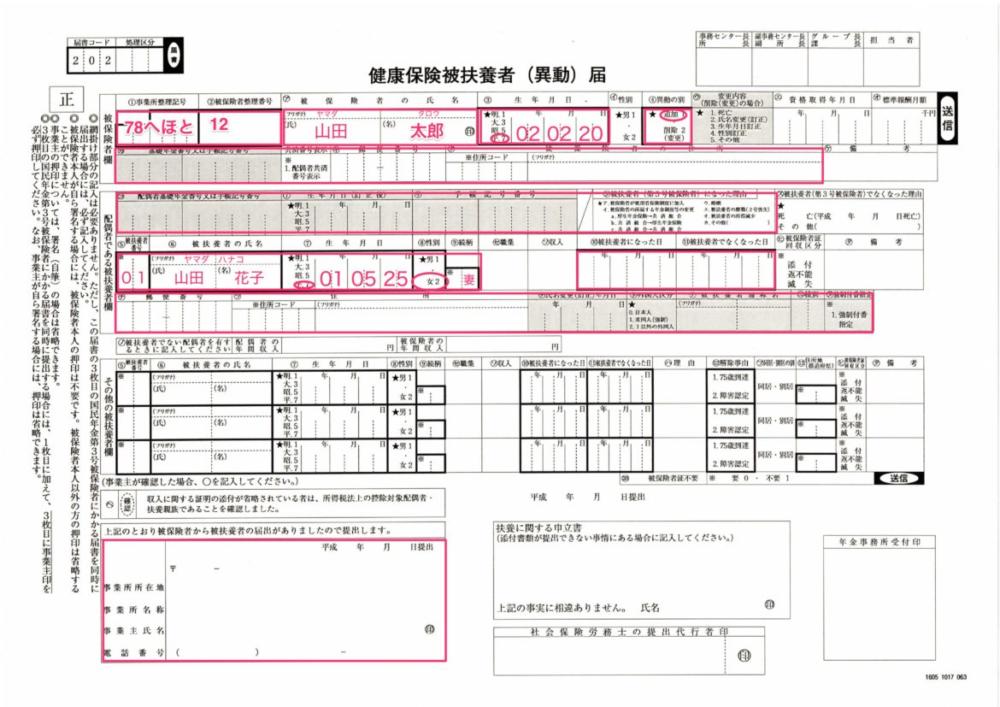

従業員が結婚した時など、配偶者が従業員の扶養になる時に、国民年金第3号被保険者資格取得届を記入し、日本年金機構に提出する手続きが必要になります。