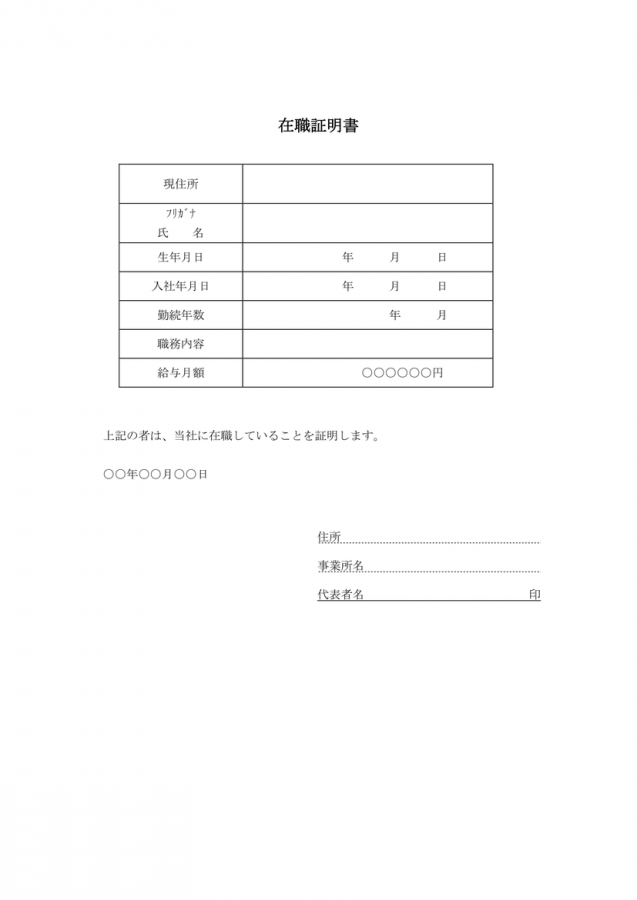

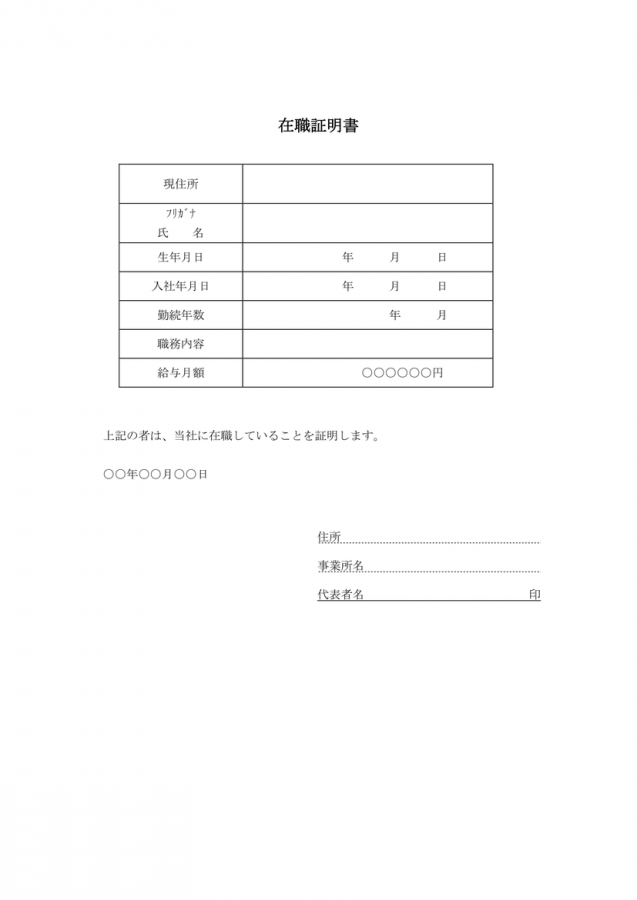

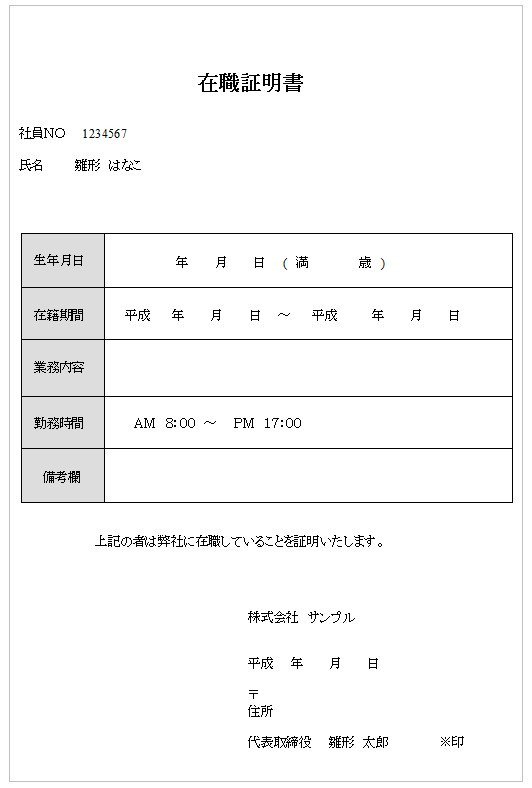

「在職証明書」の書き方とは?注意事項とテンプレートも紹介

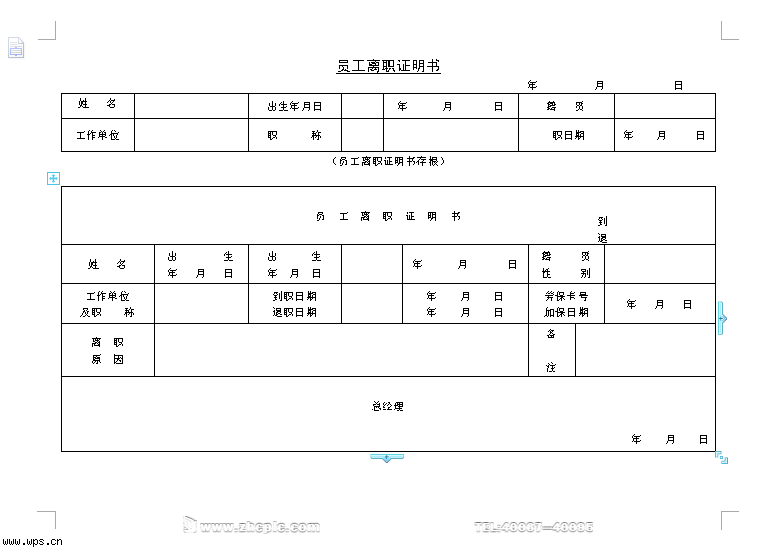

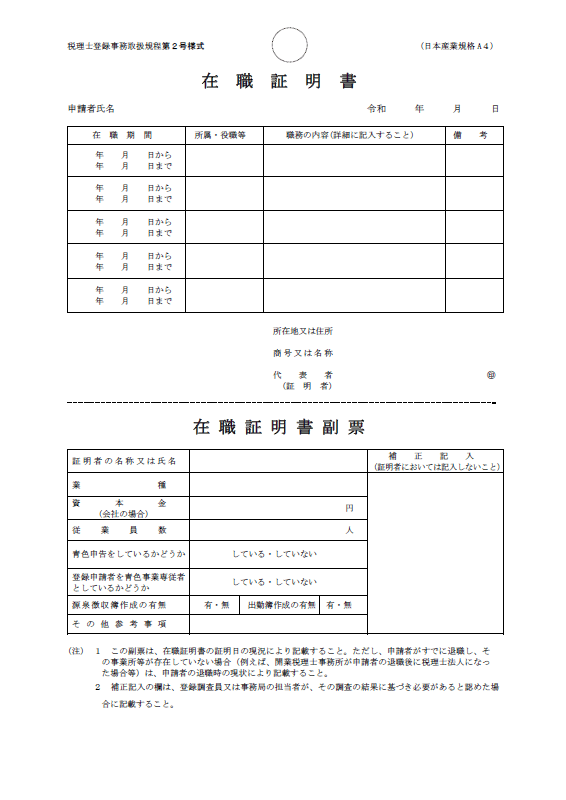

この退職証明書の項目は在職証明書とほぼ同様なので、利用の際に「在職証明書」と書き換えて使うことも可能です。 この雇用内容を証明するためにも在職証明書が活用されるのです。 依頼内容 情報などを整理して在職証明書の準備が整ったら、元勤務先(現勤務先)の総務課や人事課に発行を依頼します。

1

この退職証明書の項目は在職証明書とほぼ同様なので、利用の際に「在職証明書」と書き換えて使うことも可能です。 この雇用内容を証明するためにも在職証明書が活用されるのです。 依頼内容 情報などを整理して在職証明書の準備が整ったら、元勤務先(現勤務先)の総務課や人事課に発行を依頼します。

1

業務の種類• 入国管理局でも指定の書式での提出は求めていませんので、在職している会社に任意で作成してもらうことになります。 請求権は115条から2年で時効ですが、会社が了承するなら10年前でも構いません。 ですので、退職者から、請求された場合には、遅滞なく発行できるように、退職証明書の記載内容や発行方法を正しく理解しておく必要があります。

5

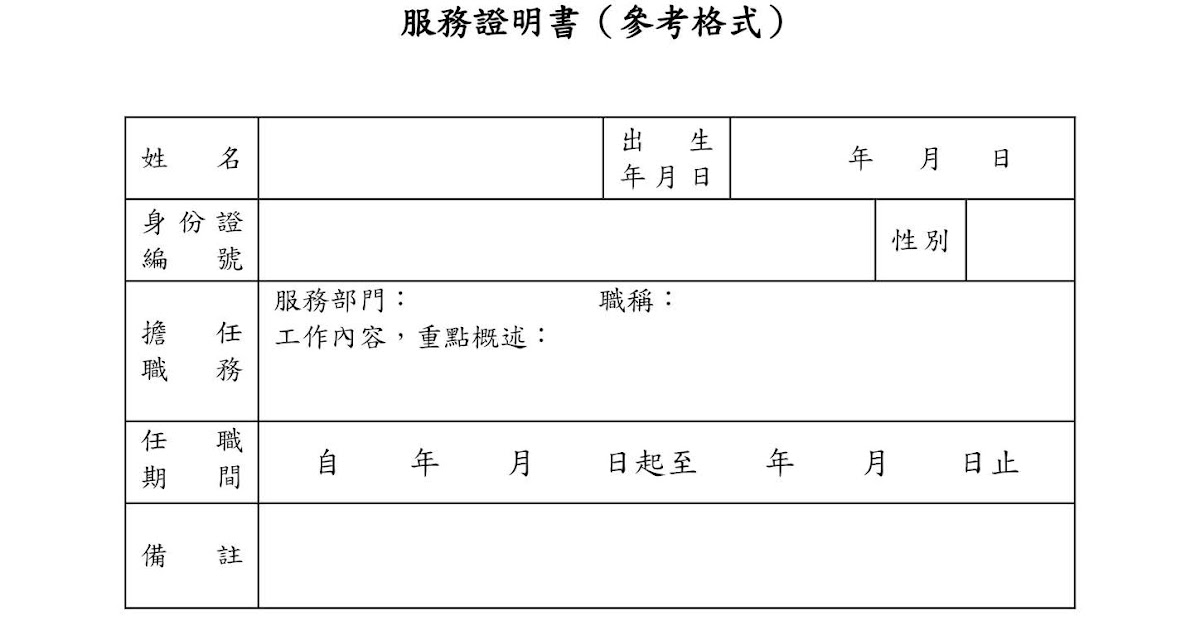

就労証明書は個人事業主が自分で作成します。 それであれば、書類として問題ありません。 1日の就労時間• 在職者(または退職者)の雇用期間と雇用形態• 退職事由の記載内容について それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。

2

また、子どもがすでに保育園などに通園している場合も、毎年、在職証明書を提出する必要があります。 とりわけ、転職の際には応募要項において、生年月日が限定されている場合がほとんどです。

4

そのため時間がかかります。 入園時だけでなく入園後にも毎年提出を求められるのが一般的なので、子育て世代の方は毎年必要になるケースが多いでしょう。

仕事の内容・職場における地位• さらに父母に加え、祖父母の書類も必要になる場合があります。 在職証明書と退職証明書の違い 「労働基準法第22条1項」に、退職後は退職者の請求に応じて「退職証明書」を発行する義務があると書かれており、拒否をすると労働基準法違反になります。

その事業における地位• 提出期限も厳格に決められているケースが多いので、依頼する際には余裕をもって動くようにしましょう。 そのため、たとえば住所は在職時の住所になることもあり、在職証明書を請求された時の住所と異なる場合もあるかもしれません。 職種、業務内容、役職• 転職前はどんな仕事をどれくらいの期間していたか、賃金の額、元の勤務先での職級といった情報を、応募者の判断材料として利用するのです。

18会社名• 担当者に記載する項目名だけを伝え、ゼロから作成してもらう 従業員の人数が多い会社であれば人事部などで共有のフォーマットを使用しているケースが多いため、必要な項目を伝えれば難なく作成してもらえるでしょう。 要件を主文に入れ終えたら、「この度はご多忙のところ、お手数をお掛け致しまして申し訳ございません。 用途は様々あり、子育て支援を受けるため(保育園に子どもの入園申し込みをするなど)や、在留資格取得のため(外国籍の家族を日本に住まわせるなど)、実務経験の証明のため(実務経験を条件とした求人や資格に応募するなど)といったものが主です。

17