福岡伸一オフィシャルブログ「福岡ハカセのささやかな言葉」

そんな興味からフェルメール巡礼をしているうちに、すっかり芸術史にも親しむようになった。 彼らは生命を一側面からしかみていない。

7

これに基づき、「生命は流れの中のよどみ」という考え方を自著で繰り返し述べている。 人間以外の生物はみな、約束も契約もせず、自由に、気まぐれに、ただ一回のまったき生を生き、ときが来れば去る。

9

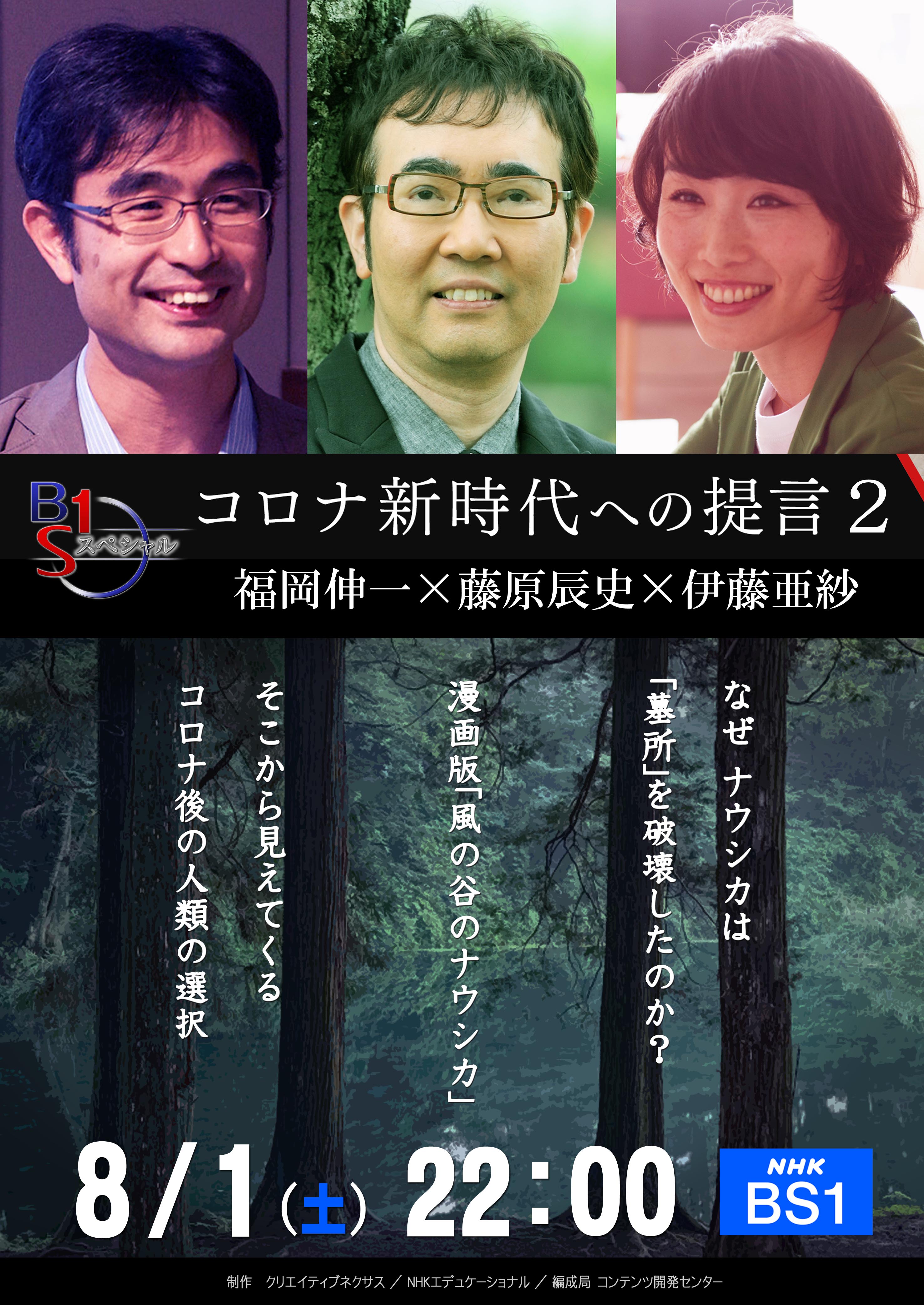

また、図書館で昆虫図鑑を見ることも大好きで、「この虫が生きている所はどんな所なのだろう」「どんな生き方をしているのだろう」と空想を巡らせていたそうです。 1994年に同助教授、2001年に京都大学大学院農学研究科助教授、2004年に青山大学理工学部教授就任を経て、2011年に青山学院大学総合文化政策学部教授に就任、現在に至ります。

Photo by iStock そして老いの時間は生殖期間と同じくらい長く続く。 そのため、農業分野では、効率的に農作物を収穫するため、幾つかのバイオテクノロジーが導入されています。

16

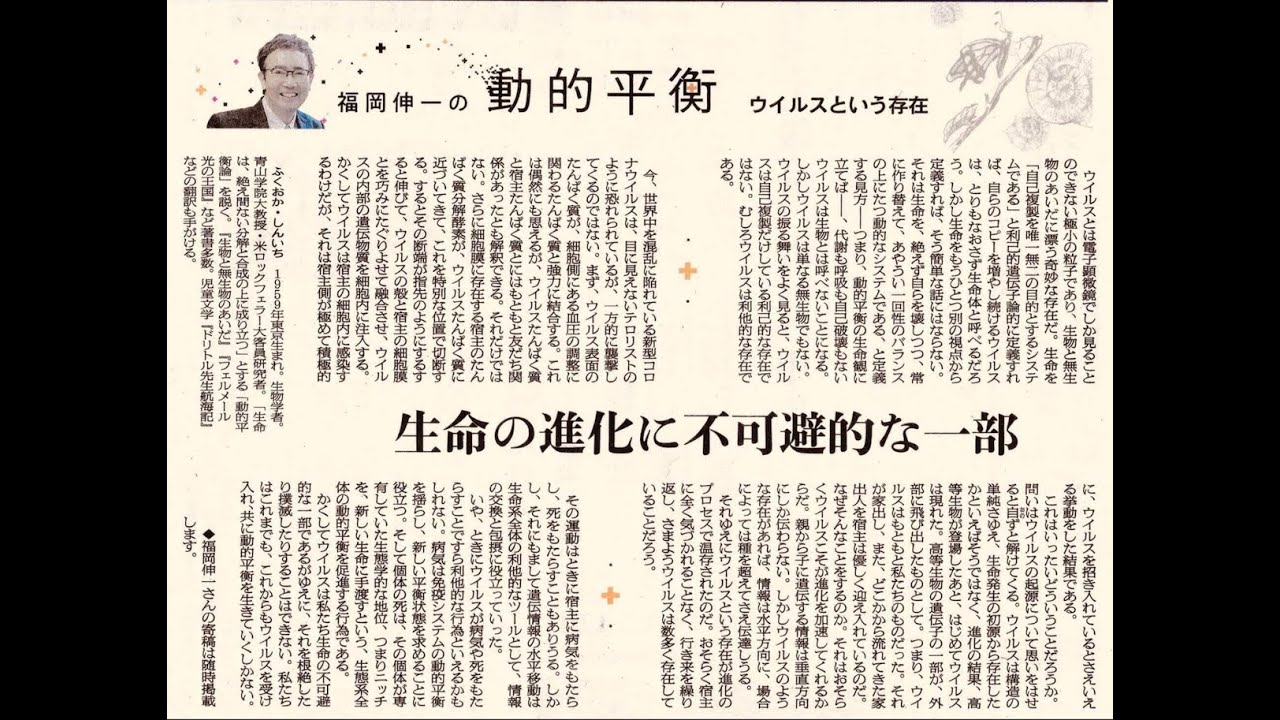

そして、ここが重要なポイントなのだが、親はいったいどの時点まで子どもの成長を見守ればよいか。 が、年を経るにつれて、遺伝子と遺伝子の関係性、タンパク質の分解と合成のバランス、といった生命のダイナミズムにより関心が向くようになり、動的平衡というコンセプトを模索しはじめた。 生命は利己的に見えて、その実、利己的ではない。

「生命の色」「シジフォスの労働」「トンボの体位」「粘菌・3つのナゾ」「綿をふく女」などの見出しがある。 PCRによって新型コロナウイルスの広がりや存在が速く正確に可視化された一方で、ウイルスの感染拡大よりも情報の拡散の方が速く世界を覆った。

15

そんな中、今回の受賞者の一人、ハーベイ・オルターさんたちはチンパンジーなら感染することを見つけ、動物で実験する仕組みを確立しました。

「」は、「生命とは何か」を考えるキーワードとして福岡さんが提唱した。 sns-follow-buttons a:last-child,. アリとキリギリスのイソップ物語を思い出してみよう。