「パンドラの箱」の中身とは?正しい意味と使い方!英語表現も解説

どんなに微力だろうと、それを諦めず継続していけば、いつの日にか努力が実るということをたとえている。 この歌は西周が滅びようとするのを周の文王に託し、殷の紂王になぞらえて傷み歌ったものとされています。 【故事】 中国の「漢書(かんじょ)趙充国伝(ちょうじゅうこくでん)」にある言葉が由来。

2

どんなに微力だろうと、それを諦めず継続していけば、いつの日にか努力が実るということをたとえている。 この歌は西周が滅びようとするのを周の文王に託し、殷の紂王になぞらえて傷み歌ったものとされています。 【故事】 中国の「漢書(かんじょ)趙充国伝(ちょうじゅうこくでん)」にある言葉が由来。

2

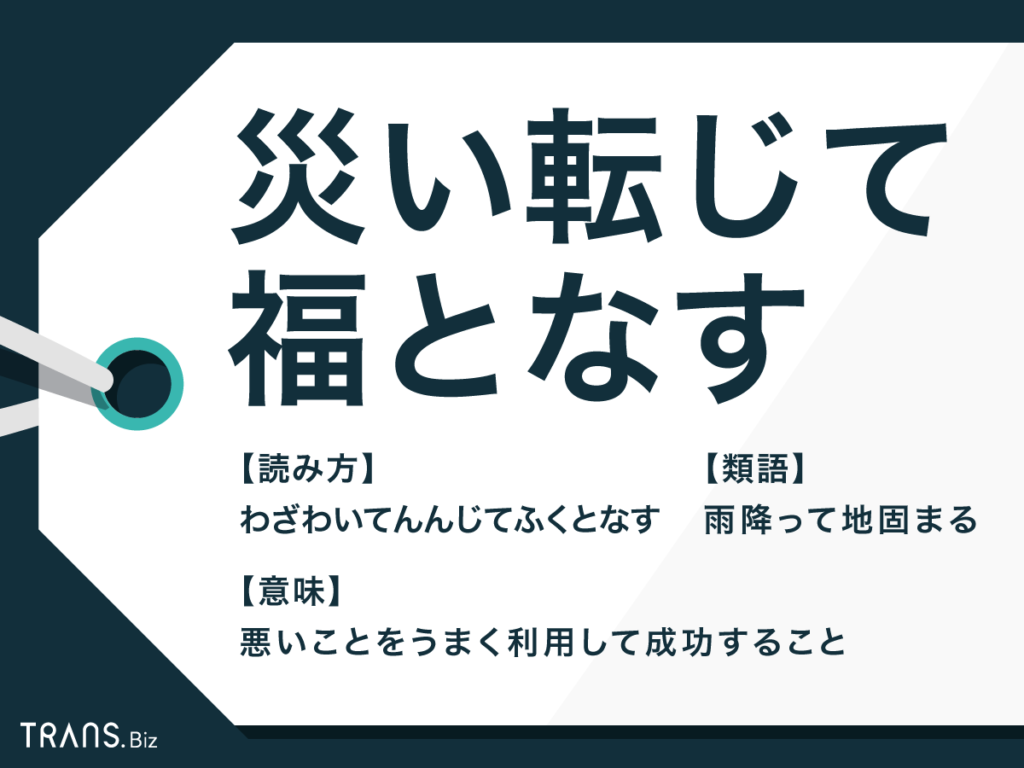

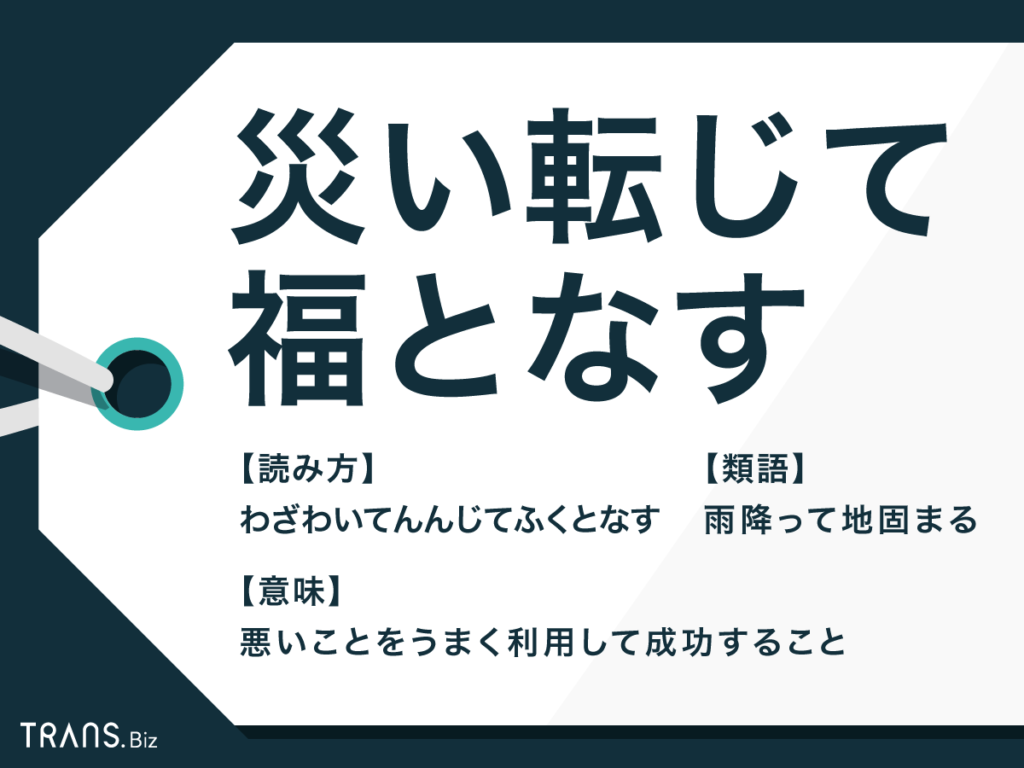

【故事】 春秋時代、敵同士の呉と越の人でも、乗り合わせた舟が嵐で転覆しそうになれば互いに協力し合うだろうという孫子の言葉からきている。 その時の台詞の一つが「転禍為福」で、現代語訳すると「臣聞く、古の善く事を制する者は、禍を転じて福と為し、敗に因りて功を為す」となります。

9

幸せが不幸に、不幸が幸せにいつ転じるかわからないのだから、安易に喜んだり悲しんだりするべきではないというたとえ。 マンガやRPGゲームなどでも、たまに目にすることがありますが、普段の日常生活ではほとんど使う機会はないと思います。 人生には多くの困難がつきものです。

16

『史記』は、同じく前漢の時代に、武帝 ぶてい の命令で、司馬遷 しばせん によって書かれました。 美女の西施が、心臓の病のために苦しげに眉をひそめたのを醜女が見て、美しいと思い、自分もそのまねをしたが、それを見た人は気味悪がって門をとざしたことから。 その後、順昭の子が成人するとそれまで城主として生活していた木阿弥は、元の身分に戻されてしまったという故事から。

14・不幸なことが一転して幸福に転じるさま。