育児・介護休業法の概要|育児と仕事の両立|家庭と仕事の両立支援ポータルサイト

これを踏まえ、厚生労働省では、企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。 なお、女性は産後8週間の休業(産後休業)が労働基準法で認められているので、育児休業はその終了後から取得できる。

これを踏まえ、厚生労働省では、企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。 なお、女性は産後8週間の休業(産後休業)が労働基準法で認められているので、育児休業はその終了後から取得できる。

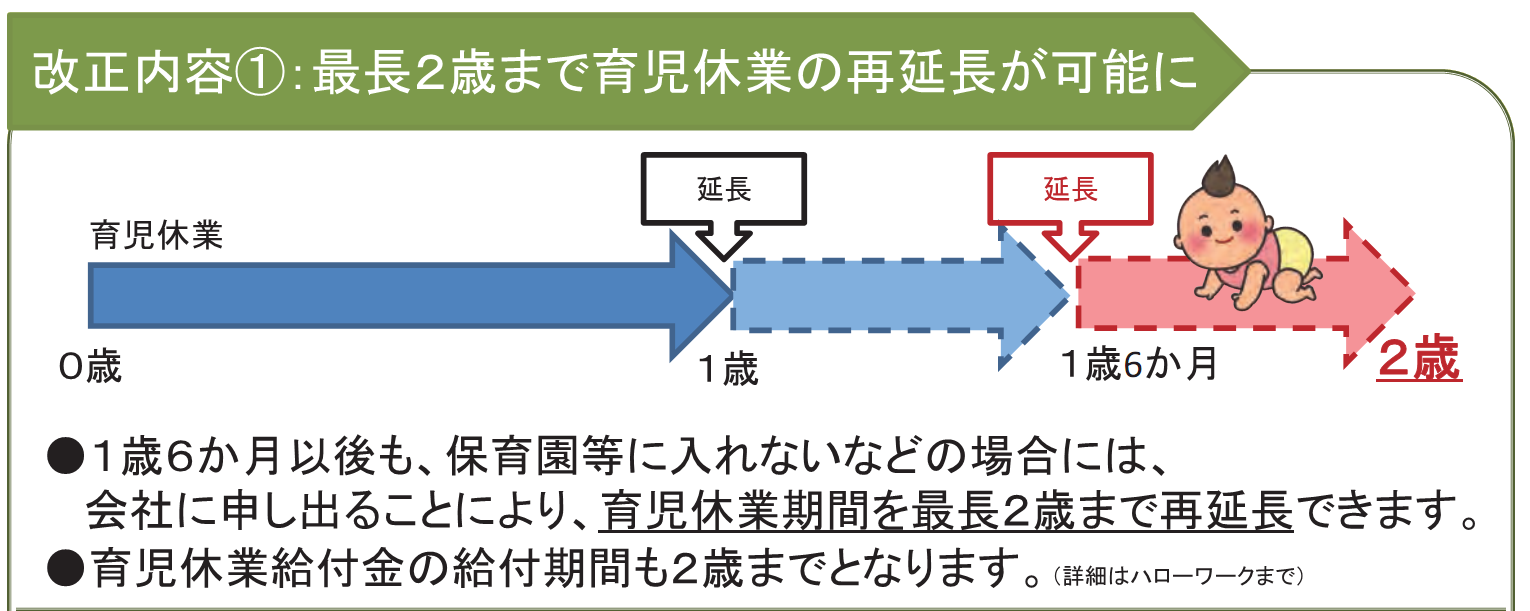

なお同白書では、少子高齢化により1人の高齢者を支える現役世代の数が少なくなる中、日本社会が持続的に発展していくためには、 現役世代が「仕事」か「家庭生活」かといったいずれかの選択ではなく、1人で何役も担わなければならないケースが増えてくることも考える必要があり、そのための鍵となるのは、長時間労働や画一的な働き方を変革し、一人一人の事情に応じた職業生活を営むことができる社会を実現していくことである、としている。 育児休業3年説とは? 育児休業の期間は前述したように、一般的な労働者の場合は最長2年、公務員の場合は最長3年です。 )」と、第四項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「業務」とあるのは「公務」と、同項ただし書中「国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替えるものとする。

18

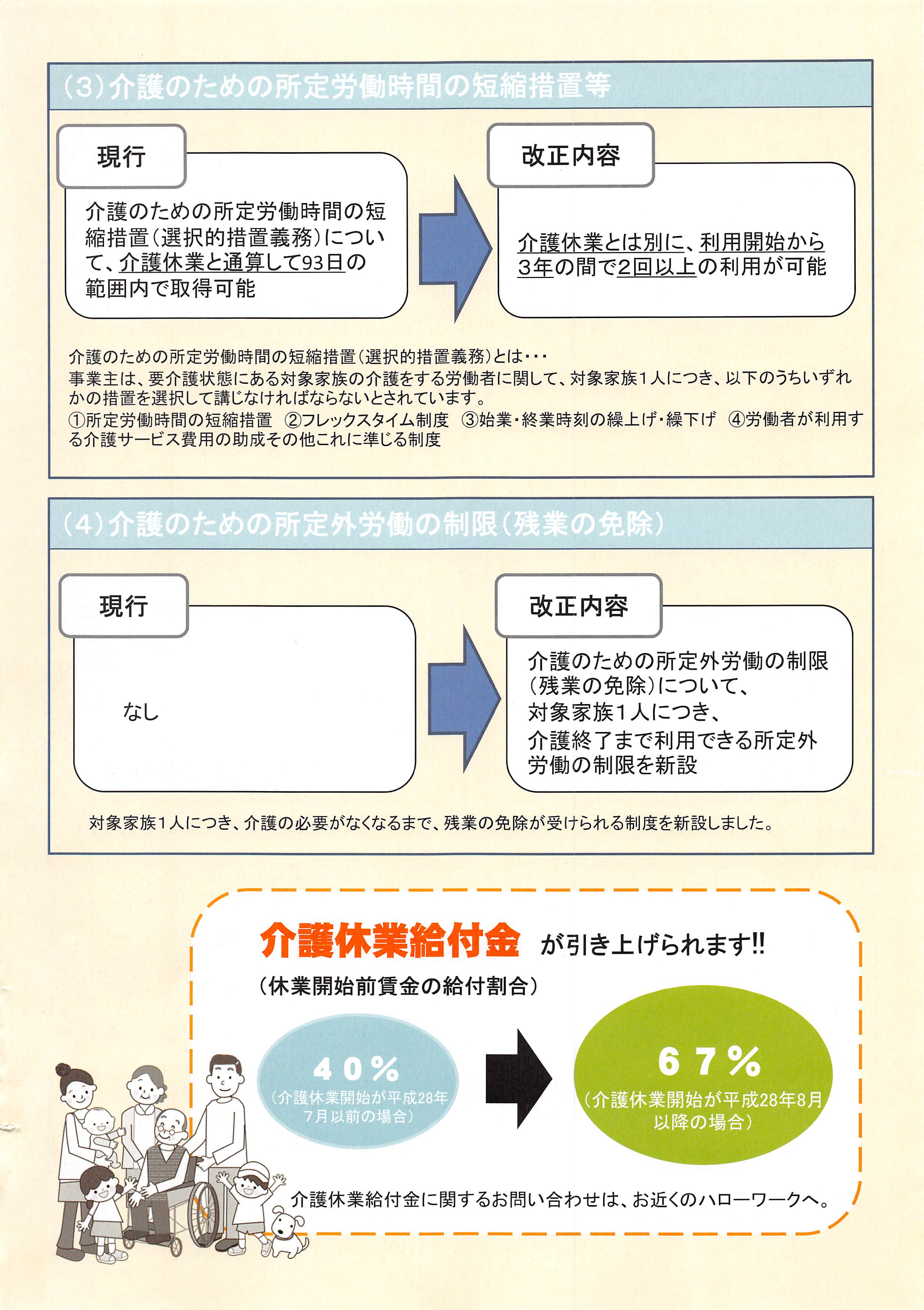

介護による労働時間短縮の対象者 子供を養育している労働者を対象にした所定労働時間短縮措置のほかに、要介護の対象家族を介護している労働者を対象にした短時間勤務制度もあります。

11

この記事では、育児・介護休業法について紹介するとともに、改定後の内容、企業に求められる義務について解説します。 ハラスメントが起こる背景には、知識不足や業務の割り振りに対する不満など、必ず何らかの原因や背景があります。 両親それぞれの育児休業の期間が1年以内(母親の場合は、産後休業と育児休業を合わせて1年以内)であること。

2

)を取得することができる。 この場合において、同法第二十条第一項、第二十一条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。

18

(調停) 第五十二条の六 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。 しかし年間では1回だけしか取れず、30日取っても50日取っても1回でした。

12