徳信院

『昔夢会筆記』によれば、には徳川光圀以来の「朝廷と幕府にもし争いが起きた場合、幕府に背いても朝廷に弓を引いてはならない」という旨の家訓があったという。 なお、この時、開陽丸艦長のには江戸への退却を伝えず、武揚は戦地に置き去りにされた。 これ義公(光圀)以来の家訓なり。

5

『昔夢会筆記』によれば、には徳川光圀以来の「朝廷と幕府にもし争いが起きた場合、幕府に背いても朝廷に弓を引いてはならない」という旨の家訓があったという。 なお、この時、開陽丸艦長のには江戸への退却を伝えず、武揚は戦地に置き去りにされた。 これ義公(光圀)以来の家訓なり。

5

英邁さで知られ、実父斉昭の腹心・は、慶喜を「徳川の流れを清ましめん御仁」と評し、幕威回復の期待を一身に背負い鳴物入りで将軍位に就くと、「の再来」とまでその英明を称えられた。 2年()12月、慶喜は2歳年上のの養女・と結婚した。

13

明治23年()、一橋家11代当主の(茂栄の四男)と、慶喜の三女鉄子が結婚した。 幼少のころからの家臣が少なかった慶喜にとって、関係性も深く信頼のおける家臣であった平岡円四郎の存在は貴重だったということでしょう。

8

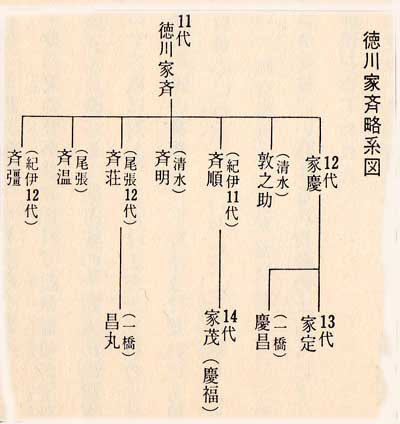

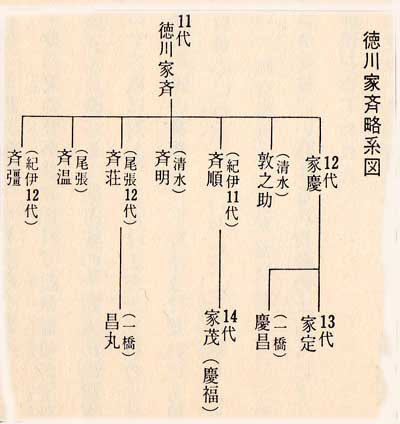

第8代当主のはからの養子とはいえ、父は将軍家斉の子であったが、昌丸の夭逝後には一橋家の血筋ではないからが養子に入った。

2

前田匡一郎 2003年10月10日.。 慶喜の謹慎は2年後に解除され、再び一橋家の当主となるが、ほどなく京で活動することなり、江戸を留守にすることとなる。 「水戸様系譜」(『徳川諸家系譜』収録)など一部史料には「七郎麿」と表記されているが慶喜自身は「七郎麻呂」と署名している。