食料自給率データマップ

(注5) 輸出量の前年比は、貿易統計を使用。 例えば野菜で考えてみよう。

(注5) 輸出量の前年比は、貿易統計を使用。 例えば野菜で考えてみよう。

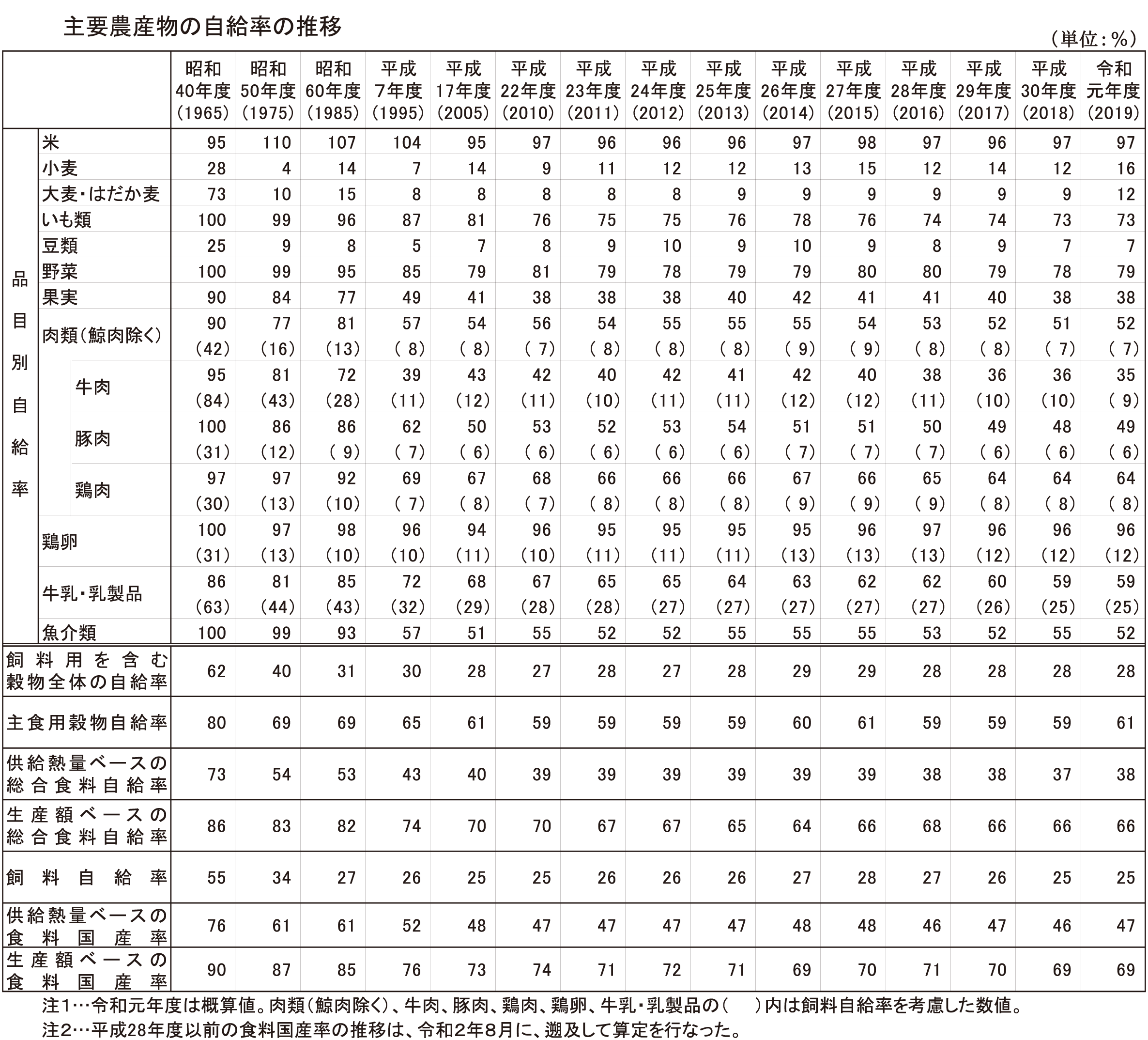

また、食べられずに廃棄された食料も分母に含まれるため、年間2000万トンもの食品廃棄のある日本では、必然的に自給率が低くなるという側面もある。 過去を振り返ると、50年ほど前の日本の食料自給率は今よりずっと高いものでした。

4

また、牛乳・乳製品では、近年、飲用向けによる摂取量が横ばいとなっている一方、チーズやヨーグルトなどの乳製品による摂取が増加している。 食肉でも外食産業などの業務用需要が減少した影響で、前年比で牛肉が2%減、豚肉が7%減、鶏肉が7%減となった。 国民の食料をどの程度自国でまかなえているのかという目安になります。

統計データを探す• 8 138 ブータン - 139 ブルネイ - 140 ベトナム 99. そもそも近年では、「カロリーベースではなく生産額ベースの自給率を重視すべきである」「食料輸入が途絶えることは想定しづらく、自給率指標そのものが無意味」「自給率よりも農家の所得向上のための政策立案が最優先」など、自給率自体についてもさまざまな考え方が見られる。 野菜、果実の輸入額が減少するなか、国内生産額が増加した。

4

例えば農林水産省では• 食品ロスの削減に向けた取り組み• こうした事実を知った上で、 食料自給率を上げるために私たちができることを考えてみましょう。 食料自給率の向上に貢献するだけでなく、 輸送コストの節約や地元の生産者の方々を応援することでもあるからです。 政府の取り組み についてご紹介します。

2