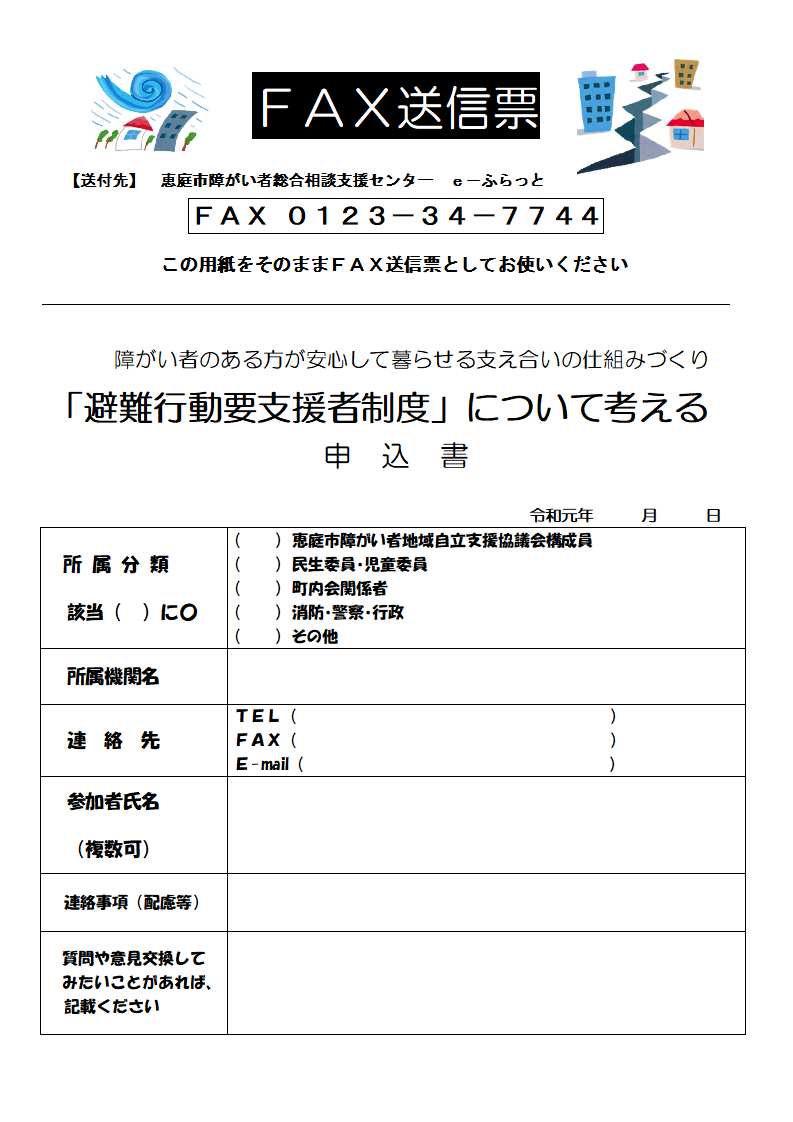

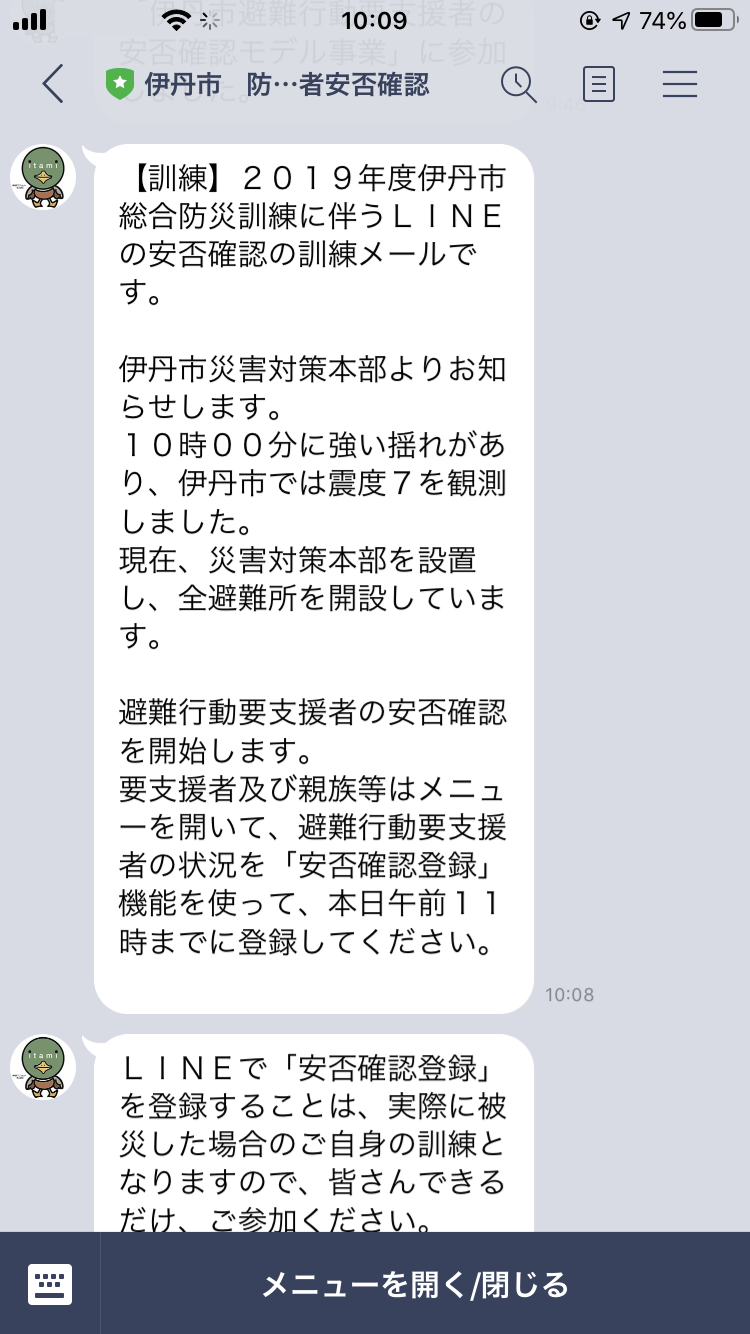

避難 行動 要 支援 者。 大阪市:避難行動要支援者の避難支援 (…>災害に備える>取組)

避難行動要支援者支援の取組み

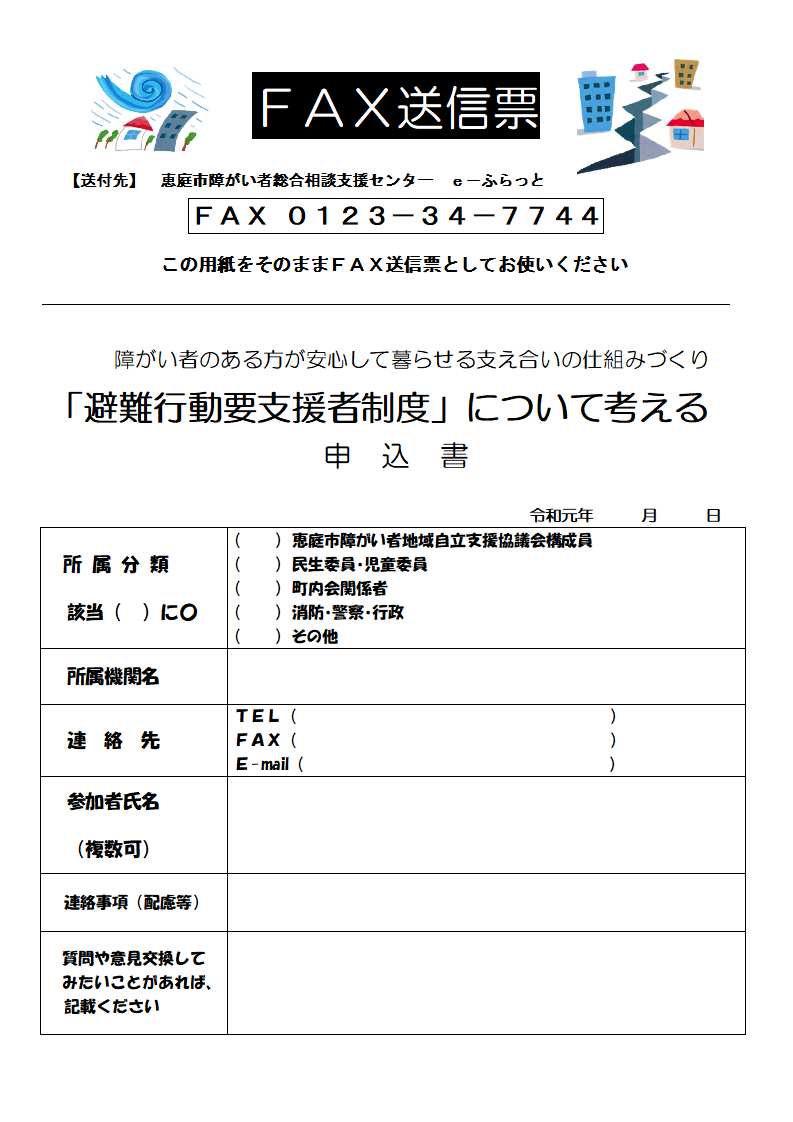

平成28年4月に起きた熊本地震では、要配慮者及びその家族、支援組織の構成員を含めた市民に福祉避難所の役割等が十分に周知されていなかったため、福祉避難所が期待された役割を十分に果たすことができず、福祉避難所の体制等の整備が求められております。 また要支援者の同意を得たうえで、平時から名簿を自治会・自主防災組織、民生委員・児童委員、地区福祉委員・社会福祉協議会、消防などの外部機関に提供し、情報共有しながら、日ごろの訓練などに役だてる。 【別添5】• 要配慮者避難支援の取り組みの参考までにご覧ください。

11

要支援者名簿作成も実効性に課題 震災教訓に制度化

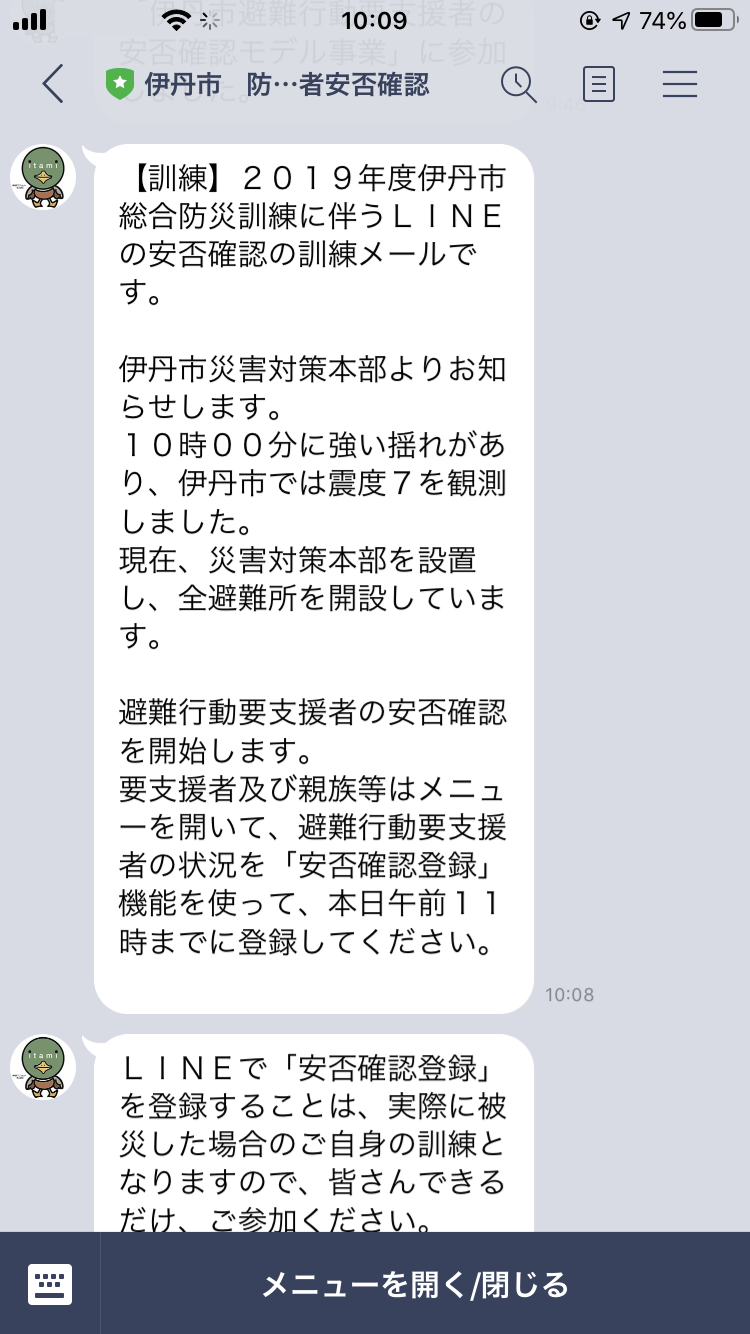

災害発生の恐れがある場合、仮に不同意でも緊急的に支援関係者に名簿を提供することは可能だが、危機が迫る中、即行動に移す難しさも浮き彫りになった。 そのうえで、要配慮者の安否確認や避難支援等を行いましょう。 2.1 自治体側の課題の事例 課題の分類は、「安否」、「避難」、「情報」、「その他」に区分されています。

6

大阪市:避難行動要支援者の避難支援 (…>災害に備える>取組)

この教訓を踏まえ,平成25年6月に災害対策基本法が改正され,高齢者や障がい者など災害時に自ら避難することが著しく困難な方の「避難行動要支援者」の名簿作成が市町村に義務付けられるとともに,本人同意を得た上で,平常時から地域での支援者となる民生委員や自主防災組織等の各団体(避難支援等関係者)に名簿情報を提供することとされました。 行政が注力している「避難行動要支援者名簿」の登録状況21%、「取り組むべき事項」で挙げている「個別(避難)計画を作成している」5%です。

避難行動要支援者名簿制度のお知らせ

数値が低い理由としては、名簿の場合は、障害であることを開示したくない、知られたくないなどです。 3.「自助」の努力 アンケートのコメントには、「本心は、・・・ひと思いに命が絶たれればいいと思っています」、「その時は、死ぬだろうなと思っています」、「避難所生活は無理」との声もあります。 被災者支援に関する各種制度• このような方に対しては、福祉関係者、近隣の方や自主防災組織などによる支援体制を確立し、その人の状態に対応したきめ細かな救援を行う必要があります。

11

1.避難行動要支援者(災害時要援護者)への対応

令和2年度取組状況• 【別添3】• 市民の皆様もぜひこの取組にご理解・ご協力いただき、災害時に1人でも多くのかたの命が助かる地域を目指し、一緒に活動に取り組んでいただくようお願いいたします。 (関連書類からのダウンロードができます) 登録用紙は上記の各窓口にも備え付けてあります。

要配慮者(障害者・高齢者など)は、積極的な避難行動要支援者名簿への登録、個別(避難)計画作成、防災訓練参加の行動を :防災・減災のコンサルタント 児玉 猛 [マイベストプロ千葉]

なお、名簿情報の管理者は、あらかじめ札幌市(各区保健福祉課)が実施する個人情報の取扱に関する研修を受講していただきます。 準備情報の1時間20分後には避難勧告に切り替わり、河川氾濫や土砂災害の危険と隣り合わせの業務だった。

17

1.避難行動要支援者(災害時要援護者)への対応

このプランは平常時から要支援者の状況把握や避難誘導等の体制等を整備することを目的としています。 お願い この制度は、あくまでも日頃からの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。 自治体も希望者を受け入れる方向で推進しており、「その他」として、対象者を認めている場合もあります。

5

避難行動要支援者支援制度

.png)

ご希望の場合は、各区役所または保健福祉局総務課までご連絡ください。

1

.png)