労働分配率とは?計算方法と適切な水準数値の目安

経理プラス: おわりに ここでは、労働分配率について詳しく見てきました。 決算賞与は、月次給与や定期賞与といった生活給要素が強いものと異なり、業績連動による報償的意味合いの強い報酬です。 2.労働分配率のあるべき姿とは? 労働分配率は高ければいいのか?低ければいいのか?何%がいいのか? そういったシンプルな疑問が湧くかと思います。

19経理プラス: おわりに ここでは、労働分配率について詳しく見てきました。 決算賞与は、月次給与や定期賞与といった生活給要素が強いものと異なり、業績連動による報償的意味合いの強い報酬です。 2.労働分配率のあるべき姿とは? 労働分配率は高ければいいのか?低ければいいのか?何%がいいのか? そういったシンプルな疑問が湧くかと思います。

19

売上の安定度、売上、利益の伸び率からすると大きすぎる預金残高です。 さらに、あなたの会社が利益目標を達成したとき、社員への決算賞与の算定基準としても活用できます。

また、社員の頑張りを報酬面で報いることで、モチベーション向上にもつながります。

例えば、ロボットなどを導入して人の介在を少なくしている製造業などでは機材リース代金やメンテナンス費や減価償却費などに費用が発生し、人件費以外の費用が多くなるので労働分配率は低くなる傾向にあります。

8

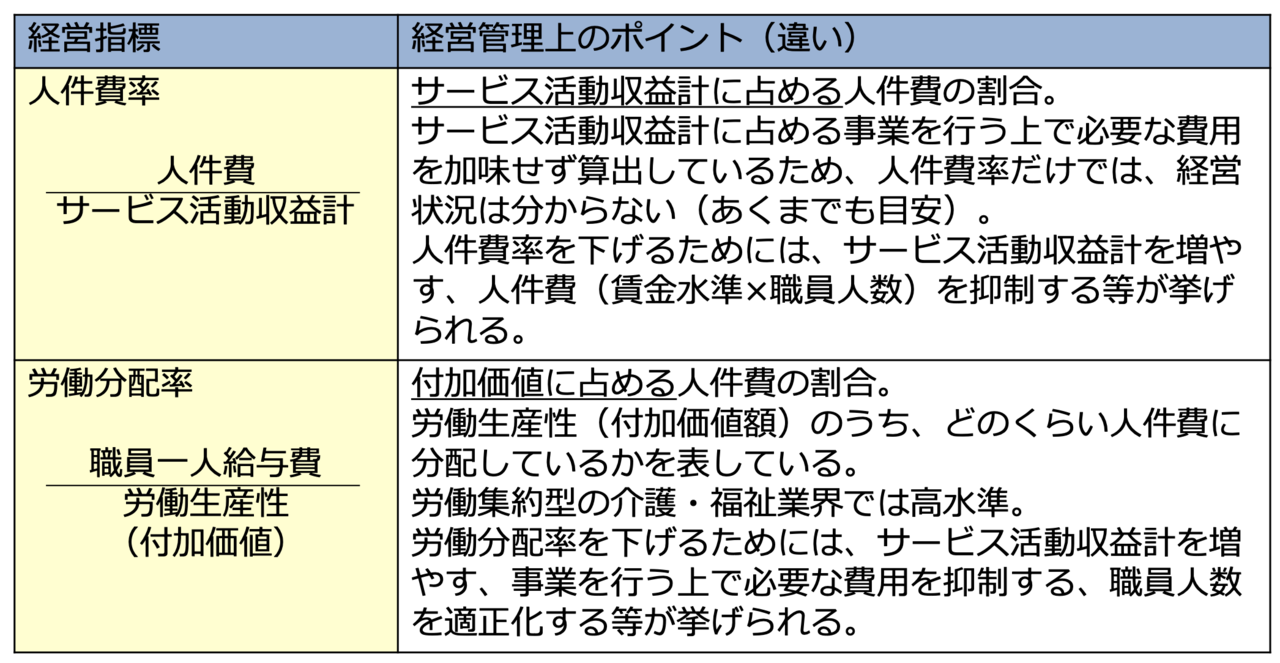

これは財務分析の生産性の指標のひとつで、経営指標として用いられています。 これに尽きます。 売上高人件費率は以前お話しましたが、意味と計算式は以下の通りです。

15

現に、リーマンショックで多くの企業の業績が悪化した際には、日本全体の平均労働分配率が上昇しました。 そのためには、人権費を目標とすべき労働分配率で割戻すことで、理想的な付加価値額が分かります。 人件費の例を下記に箇条書きにします。

.png)

自社の労働分配率が適正かどうかを判断したい場合は、 自社の属する業界の平均値と見比べてみると良いでしょう。 労働分配率が低いことの意味 労働分配率が低い(付加価値に占める人件費の割合が低い)会社ほど、効率よく利益を出しているとも言われますが、労働分配率が低すぎるのは問題です。 サービス業などの労働集約型の業種は、労働分配率が高い傾向にあります。

14それより、あなたの会社の状況に応じた労働分配率の目標を「 戦略的」かつ「 計画的」に設定して、その目標達成に向けて取り組んでいくことが大事です。 労働生産性の目安や平均はそれぞれの業種によって異なりますので、同じ業種の平均などを目安にして比較をしたり、その会社の過去3年間の生産性と比較したりするといいでしょう。 36 上記の損益計算書では、労働生産性の計算結果が13636.36(円/人)となります。

11