パレートの法則を図と例で解説!経営や営業、勉強で使うには

そうすると、またその集団から8割のサボっているアリと、2割の働きアリに分かれたのです! そこで働きアリだけ集めて、1つのカゴの中に入れてみました。 2割を重視するか、残りの8割重視するか、状況に応じてバランスを取りながら法則を活用していくことが大切です。

7

そうすると、またその集団から8割のサボっているアリと、2割の働きアリに分かれたのです! そこで働きアリだけ集めて、1つのカゴの中に入れてみました。 2割を重視するか、残りの8割重視するか、状況に応じてバランスを取りながら法則を活用していくことが大切です。

7

一部の要素が全体に大きな影響を及ぼすという法則が必ず当てはまるというわけではありません。

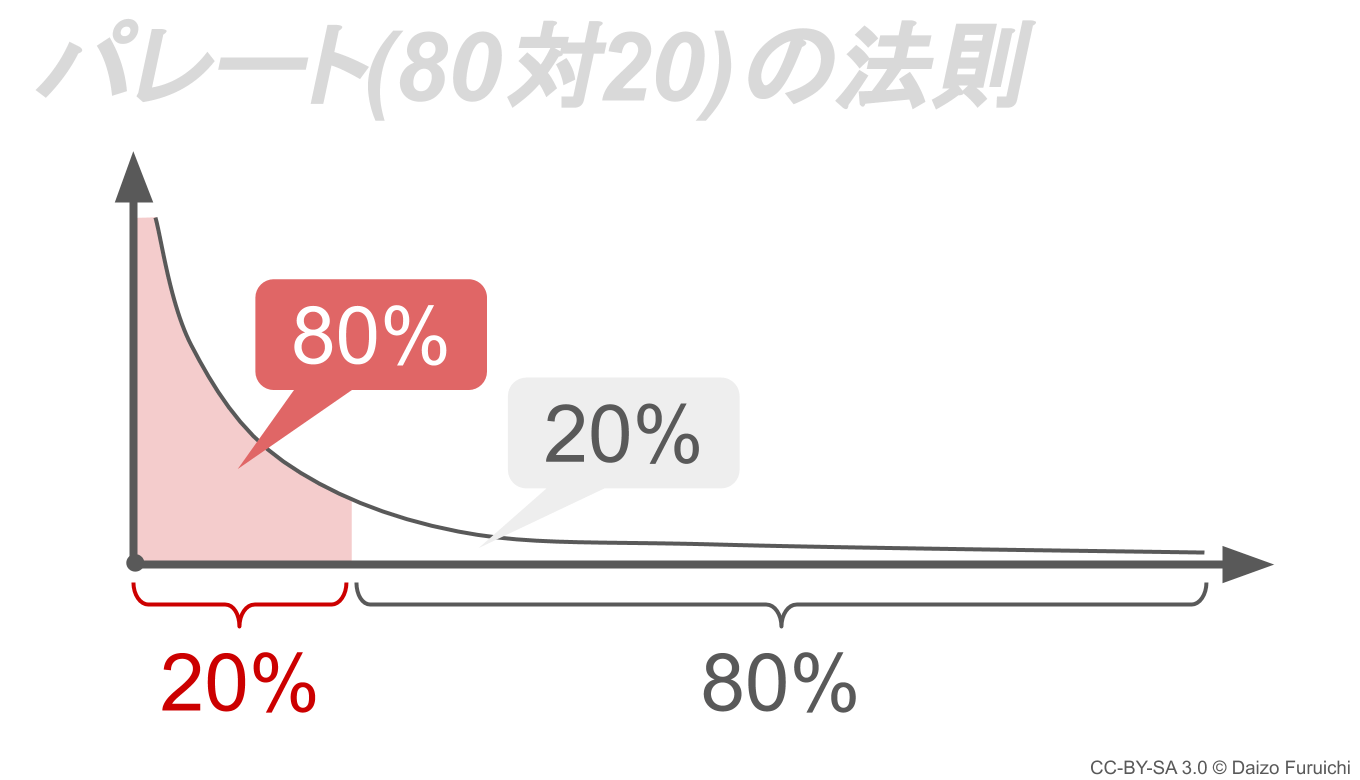

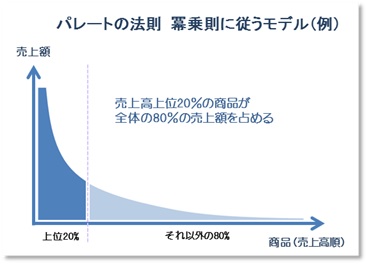

つまり自分の周りの、 2割の人のことが好きで、 6割の人がどちらでもなく、 残りの2割の人を好きになれないのです。 商品の売上をグラフなどでまとめた時に、2割の売れ筋商品と、それに続くそれ以外の8割の商品が恐竜の尻尾のように見えることから「ロングテール」と名付けられました。 ユダヤ人がこの法則を活用して、預金者と借金者を78:22の割合で管理し、銀行業で成功を掴んだ実績もあります。

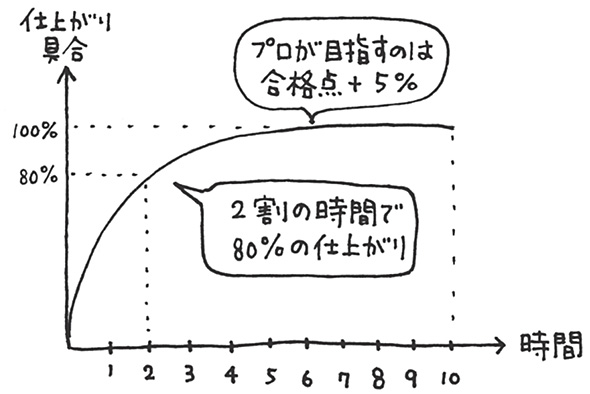

・20%の顧客が自社商品の全体売上の80%を占めている ・20%の営業マンが全体の売上の80%の成果を出している ・仕事の成果の8割は、仕事に費やした時間全体の2割の時間で出している ・あるITサービスの利用者の8割は、全体の2割の機能しか使っていない より具体的な使い方を、場面ごとにご説明します。 累計構成比が65%までをAランク、65~99%をBランク、99%以上がCランクといった具合です。 個人経営の飲食店が行ったクレーマーの対処 固定のお客さんからのクレーム対応に悩んでいたとある個人経営の飲食店は、クレーム対処にパレートの法則を当てはめることで状況を改善させることに成功しました。

15

在庫管理のときに使われますが、見てのとおり、パレートの法則とよく似ていますね。 また、このパレートの法則、または80対20の法則についてもっと詳しく深掘りがしたいという方にはこちらの本がオススメです。 あと1つ、パレートの法則で非常に重要なことがあります。

7

ビジネスにおけるパレートの法則とは? そのため、どんなにマイナーな商品でも扱うことができるようになったのです。 そしてパレートの法則は、 仕事の進め方についても活かすことができます。 そして1950年代に、フランスの数学者で経済学者でもある(フラクタルの概念で有名)によっても研究が進められ、マンデルブロ教授は「 ロングテールの父」とも呼ばれているようです。

4

たとえば、クレーム対応の負担の8割を2割のお客さんが発生させている、ということも少なくないのです。 私は何かのプロジェクトにとりかかるとき、いきなり始めたりはしません。

実際の働きアリの法則 本来の 生物学としての働きアリの法則は、• 売上に直結するこれら2割の社員を失うことは会社にとって大きな損失になるでしょう。

17

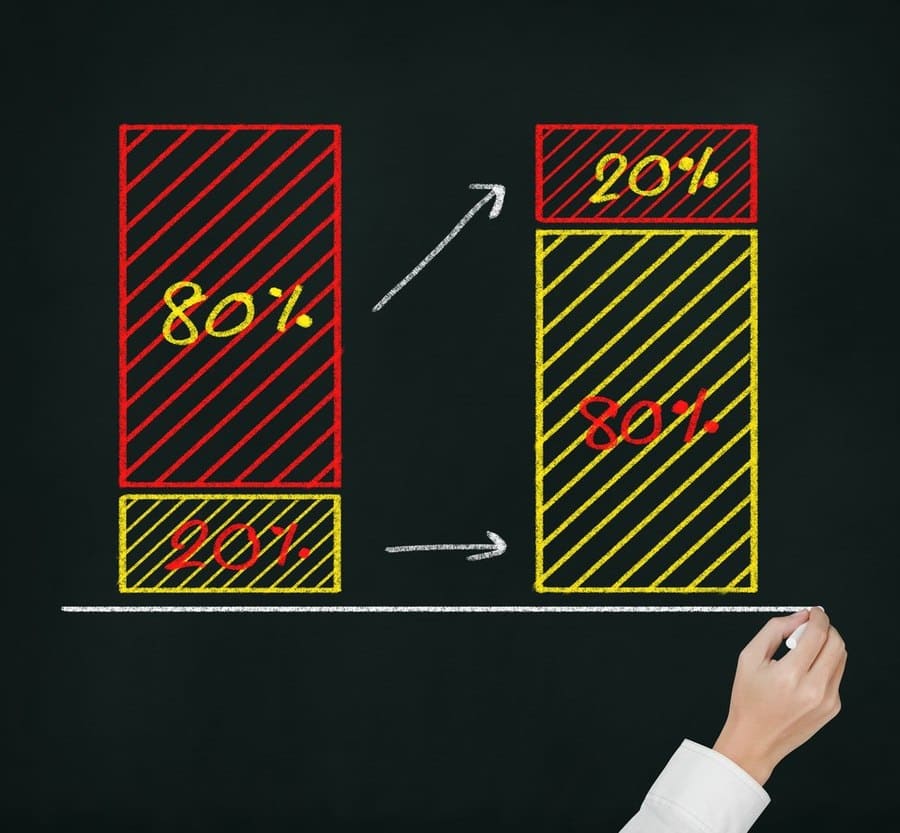

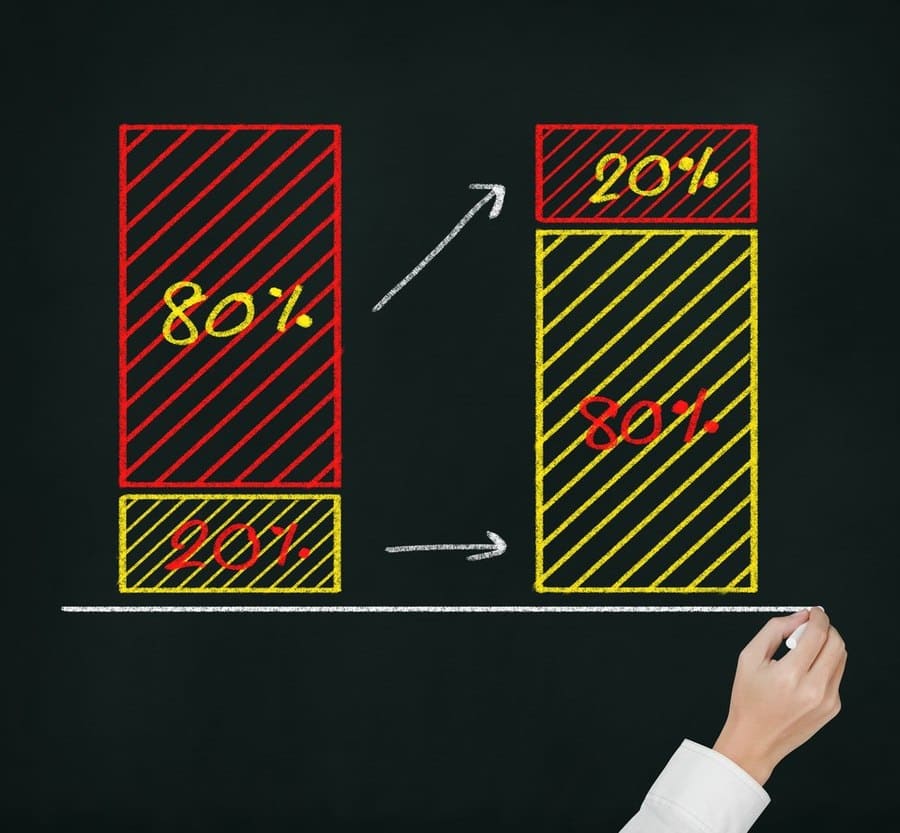

パレートの法則は、 「働きアリの法則」(働きアリのうち熱心に働くのは全体の内2割であり、彼らが8割の働きを担っている)、 「2:8の法則」「80:20の法則」「ばらつきの法則」などとも呼ばれ、「構成要素の割合の不均衡」を示す語として経済分野以外にも広く用いられています。 自然災害の20%が自然災害被害者の80%を生んでいる などなど、様々なものがあります。