「生計を一にする」の意味|会計・税務|会計・税務コラム|大阪の小野山公認会計士・税理士事務所

ということで、「生計を一にする」ということは 「暮らしを立てるための手段(てだて)=お金の出どころを同じくしている」 という意味だと考えても良さそうです。

13

ということで、「生計を一にする」ということは 「暮らしを立てるための手段(てだて)=お金の出どころを同じくしている」 という意味だと考えても良さそうです。

13

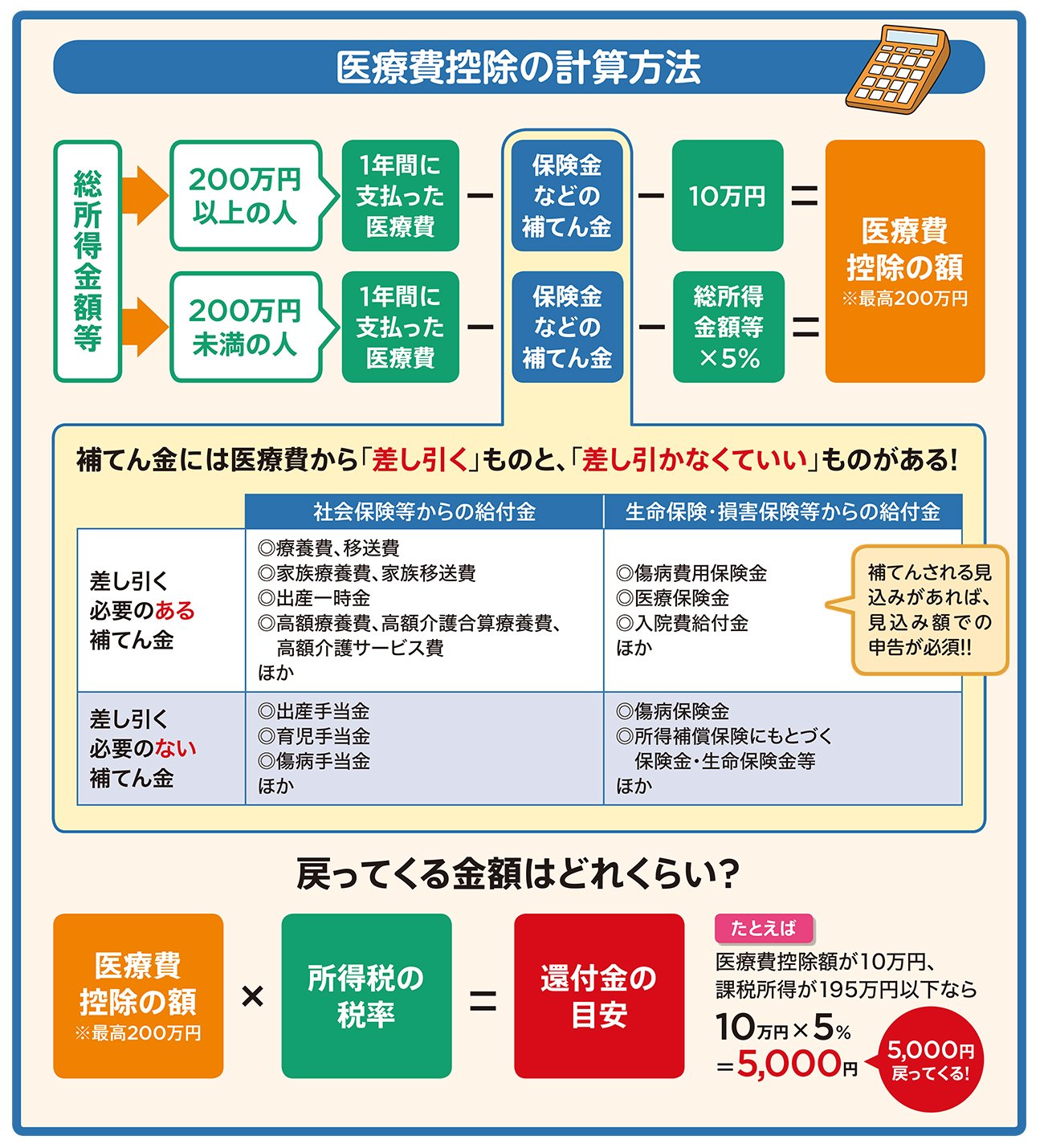

「すぎわい」は「生業」と書くようです。 (3)結婚前の娘の医療費については,あなたと生計を一にしていた時に支払われた医療費であるので,医療費控除の対象となる。

5

受け身・事後処理・提案無しの帳簿処理屋から 手元資金を増加させ、強い財務体質を作る為に 毎月の業績確認を行い、決算予測に基づく 節税対策・金融機関対策の積極的事前提案を行う。

2

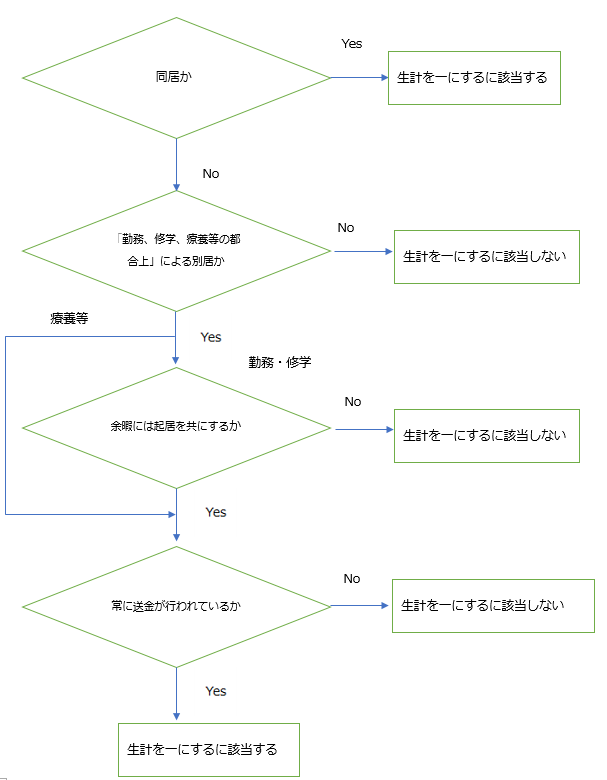

(生計を一にすること) 1-3-4 令第4条第1項第5号《同族関係者の範囲》に規定する「生計を一にする」こととは、 有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいうのであるから、 必ずしも同居していることを必要としない。 【60】 (23) 『大審院刑事判決録』『明治前期大審院刑事判決録』 (24) 『大審院民事判決録』『大審院民事商亊判決録』 (25) 『大審院判決録』• 【61】 (26) 『大審院民事判決録』 (27) 『大審院刑事判決録』• 「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。 【関係法令通達】 所得税法第2条第1項第34号、第34号の2、所得税基本通達2-47 注記 令和2年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

14

子供は大学生で、県外の大学に進学しました。 Q3 青色事業専従者給与が事業主の所得よりも多い場合は? A3 従事状況などからみて適正な金額であると認められれば、必要経費にできます。 旧所得税法第11条の2においては、以下のように規定していた。

親子の双方で家計費の負担が生じているので、別々で生計を立てているようにも感じますが、判例では「 家計費を一定の割合で負担している事実は、「生計を一にする」との要件の充足を否定する方向に働くものとはいえず、むしろ逆にこれを裏付けるものである。 まとめ 最後に、「生計を一にする」についてまとめます。

16

この場合,私と妻のどちらの医療費控除の対象となりますか。 離れて住んでいる親に子が毎月生活費を送金している。 益々の個人大増税時代を迎え、所得の分散と生前に相続人の方へ所得と財産の移転が可能な「所有型法人」を是非ご検討下さい。