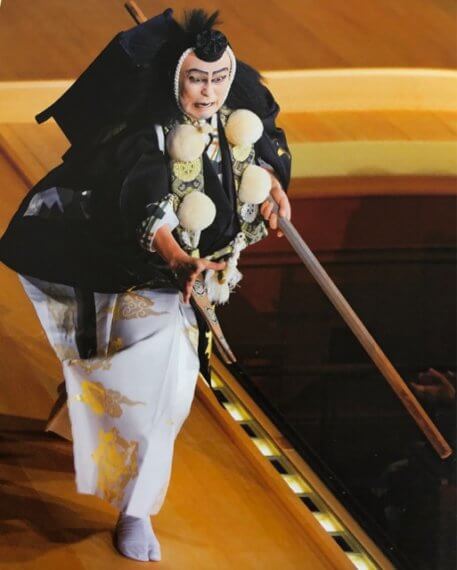

勧進帳

了 2001. 頼朝に命を狙われる身となってしまったため、山伏に変装しながら細々と逃げる日々を送る。

4

笛のあしらいになり、下手より富樫左衛門出て来る。 そして、26歳のときに『ラマンチャの男』と出会い、これも1100回公演を数えました。 ) なお、歌舞伎の『勧進帳』が初演を迎えたのは江戸時代のこと。

地 虎の尾を踏み、毒蛇の口を遁れたる心地して、陸奥の国へぞ下りける。 まさに名作中の名作。 以後も東大寺の施設の再建や管理維持のための役職として大勧進職は継続され、(2代目)・(3代目)・(10代目)・(14代目)・(24代目)らが任命され、戦国時代に財政難によって一度は廃絶されるもの再建時にはが大勧進職を復興して東大寺の再建を果たしている。

今は疑い晴れ候。 『勧進帳』はよく知られた源義経と武蔵坊弁慶の逸話ですが、義経一行が、平重衡によって焼かれた東大寺復興のために、寄付を集める"勧進"の山伏に姿を変えているところから、ゆかりの深い東大寺における奉納上演が実現いたしました。

18

弁慶 胎蔵(たいぞう)黒色のはばきと称す。 初演は天保十一年(1840年)河原崎座でしたが、当時の庶民は能など見たことがなく、松羽目の舞台の意味もわからず 人気はさっぱりだったようです。 。

卜 立って来り、弁慶に向い、 ナウナウ客僧達、これは関にて候。 駿河 多年の武恩は、今日唯今。 弁慶 これなる山水の、落ちて巌に響くこそ、鳴るは瀧の水、鳴るは瀧の水。