UAEと中国の火星探査機、相次いで火星周回軌道に投入される

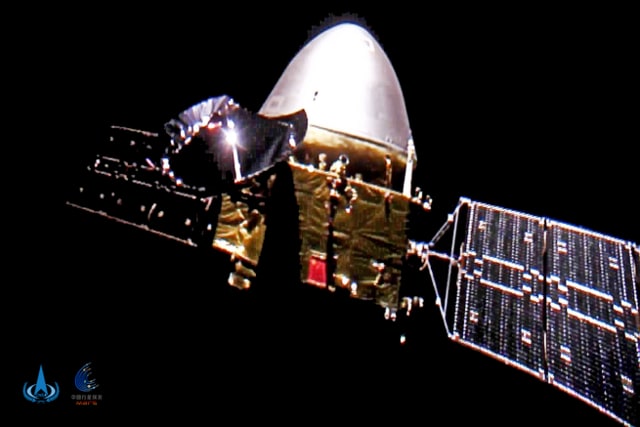

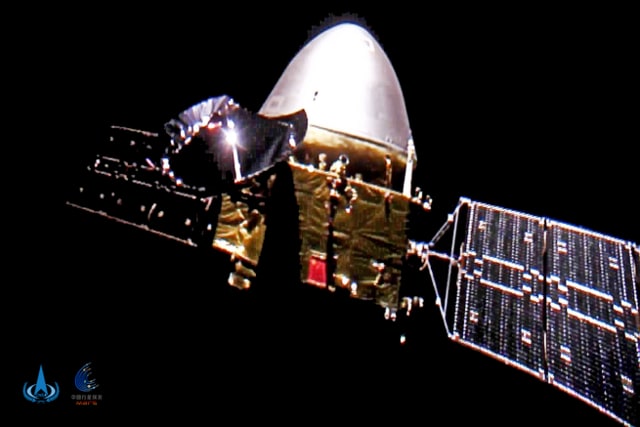

これまでに人類が実施した火星探査ミッションは46回を数えるが、成功したのは半分以下の17例に過ぎない。 また10月5日には軌道修正を行う。 予定された軌道に投入された天問1号は、無事起動にも成功。

これまでに人類が実施した火星探査ミッションは46回を数えるが、成功したのは半分以下の17例に過ぎない。 また10月5日には軌道修正を行う。 予定された軌道に投入された天問1号は、無事起動にも成功。

具体的な探査目標としては、構造や地質のマッピング、地表の土壌や岩石の組成の調査、水 氷 の有無や埋蔵量、痕跡の調査、火星の電離層や大気、気候、環境の調査、そして火星の電磁場や重力場の調査などが挙げられている。 中国は、早ければ今年末ごろにも打ち上げを再開する予定だが、打ち上げが遅れたり、あるいはふたたび不具合が発生したり失敗したりすることになれば、火星一号にも影響し、さらに次の火星行きのウィンドウが開く26か月後の2022年後半まで、打ち上げが延びることになるかもしれない。

5

ちなみに天問とは、中国古代の文学作品集『楚辞』のなかにある、宇宙の開闢やはじまり、天の構造や大地の成り立ちなどについて記された『天問』に由来する。 この試験場には、実物大の試験機を宙吊りにできる巨大な設備が造られ、ワイヤーで上から試験機を吊るすことで、地球の約3分の1という火星の重力と同じ環境を再現している。 火星一号は、2021年の初めごろに火星周回軌道に到着する予定で、まず周回機のカメラを使い、着陸機の正確な着陸場所を選定する。

天問一号は周回機、探査車ともに地中を探索できる装置をもっていることから、火星における水の正確な場所、そして埋蔵量について、有力な手がかりが得られるかもしれない。 火星探査機「火星一号」の火星着陸を模擬した試験の様子 C CASC 発表によると、試験は河北省に建設された「地球外天体着陸総合試験場」で行われた。 中国は宇宙開発を加速させている。

18

天問1号は5日、4度目となる軌道の修正を行った。 日本にも火星衛星探査計画(MMX)があり、これはフランスとドイツと協力し火星の衛星を観測し地表サンプルを採取して地球に戻ってくるミッションで、2024年の打ち上げと2029年の帰還を目指している。 中国は19年1月に世界で初めて月の裏側に無人探査機を着陸させるなど、「軍民融合」で宇宙開発を加速している。

長征五号ロケット 画像は2016年に撮影されたもの C CALT 出典 ・ ・ ・ ・ 著者プロフィール 宇宙開発評論家、宇宙開発史家。 国営中央テレビが伝えた。

5