尿路ストーマの種類にはどのようなものがあるの?

前方切除術と同じく、吻合部の保護を目的に一時的ストーマが造設される場合があります。 留置されたカテーテルの定期的な交換が必要です。

9

ストーマサイズや体重などが安定してきたら、3~6ヶ月分まとめて注文してもよいです。 人が少ない時間を見計らって入浴するなどのほか、家族風呂などを利用するとよいでしょう。 」や「排尿をしてもなんだかすっきりしない。

2

表1 術前の説明項目の例 セルフケア能力のアセスメント 高齢の患者さんでは、セルフケアができるかどうかのアセスメントが重要です。

赤丸:ストーマ造設位置の例 青色斜線部:ストーマ造設が可能な範囲 図1 尿路ストーマ(ウロストミー)(図2) 回腸導管造設術は右側の下腹部、尿管皮膚瘻造設術は、両側に造る場合、左右の下腹部右、片側の場合、右あるいは左の下腹部です。 三浦英一朗:ストーマ周囲皮膚炎.消化器外科NURSING 2007;12(2):22-31. 3. これらを防ぐためには、装具の調整や正しい装具交換法の徹底、皮膚の状態を常に確認して医師や看護師に報告することが大切です。 装具交換しない日 風呂からあがった後は装具が濡れているため、タオルで良く水分をふき取ります。

16

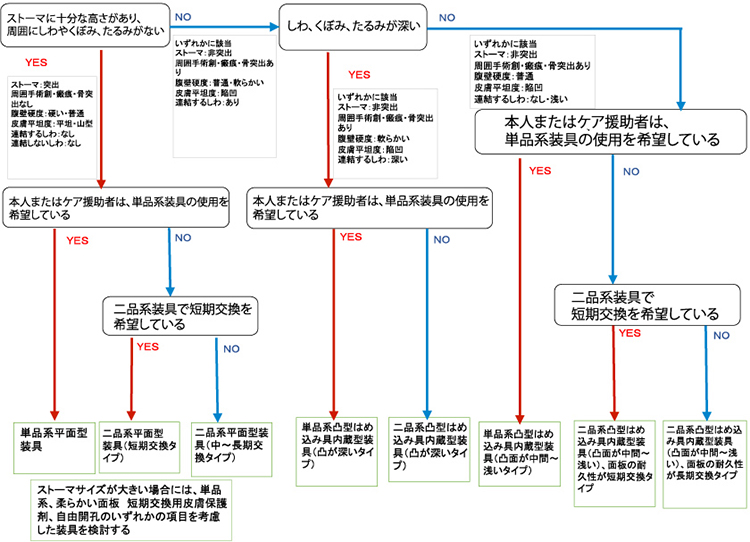

慎重にはがす• 凝固薬• マスク• そして、しわの寄り方を患者さんへ見せ、凹の部分に合わせてバリケアウェハを調節し貼付し、その上に面板を置くことで座位でも立位でも臥床時でも漏れないようにします。

4装具はビニール扱いで廃棄します。 ストーマ袋に紙の布が付いているタイプの装具では、冬場などしばらく装具が湿っていることが ありますので、小さいタオルなどをしばらく装具に巻いておくとよいでしょう。

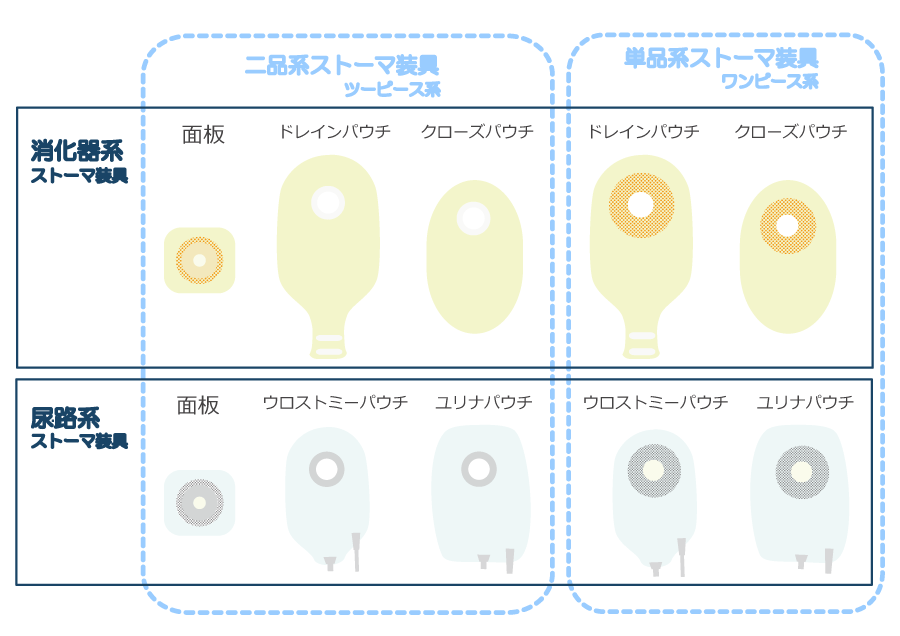

13- 解説 1 カテーテルの観察・管理 術後挿入されているカテーテルは,多くの施設では左右の区別をつけるために先端のカットの形を変えています.たとえば右カテーテルを直角にカットし,左カテーテルは斜めにカットするというようにしています(). 図1左右カテーテル先端 これによって,閉塞があるとき左右どちらかを判断することができます.観察は,二品系であれば採尿袋をはずし,ウインドウつき単品系であればウインドウを開けて行います.左右それぞれのカテーテル先端からの排尿を確認します.術直後からしばらくは,腸粘液によりカテーテルが汚染されやすくなっています.粘液でカテーテル先端が閉塞されていないかの注意が必要です. 装具交換時に注意することは,面板を除去するとき,カテーテルが抜去されないよう慎重に行う必要があることです.片手でカテーテルを保持しながら,ゆっくり愛護的に除去します. 2 ストーマ壊死,脱落 ストーマ粘膜は腸管を利用しますので,術後は浮腫の状態,粘膜の色調,粘膜損傷の有無を観察します.術直後から術後2~3日の早期では,腸管の血流不良によるストーマ壊死,脱落の徴候に注意して観察します.とくに基礎疾患の有無により,リスクの判断がある程度可能となりますので,や閉塞などあらかじめリスクが高いと思われる患者は,より観察を密にするなど,ケースに応じてします. ストーマの壊死は,粘膜色調が黒く変色しますので,発見した場合はすみやかに医師に報告します(). 図2血流不良となった回腸導管 脱落の場合も,まず粘膜の色調が赤から茶色~黒色へ変化していきます.この場合もすみやかに医師に報告します.表面に突出している部分の粘膜のみが壊死に陥り,皮下レベルでの粘膜組織は正常である場合もあります.この場合は採血管などを静かにストーマに挿入し,ライトで照らすと内部の色調を観察することができますが,すでに壊死に陥っている場合や,粘膜に十分な血流が維持されていない場合などは,逆に損傷の要因となることもありますので,まず医師へ報告することを勧めます. 回腸導管の場合は,を利用していますので,尿に混入して腸粘膜の残骸や粘液が排出されます.浮遊物の混入した尿となりますので,それによるカテーテルの閉塞やドレナージ不全に注意が必要です. [参考文献]• 外傷・術後合併症 交通事故など強い外傷によって尿道が断裂した際や、がんの摘出手術・放射線治療などで委縮膀胱・膀胱出血をきたした場合に、尿路変更を行います。 洗腸を行なっている方は、地域によっては衛生面が悪い場合があるので、ミネラルウォーターを使用することをお勧めいたします。

19