UMIN|和暦・西暦・年齢対照表

PDF• 主に西日本(関西地域)に多く見られます、享年でも満年齢表示もあり、行年でも数え年の表示もあります。

PDF• 主に西日本(関西地域)に多く見られます、享年でも満年齢表示もあり、行年でも数え年の表示もあります。

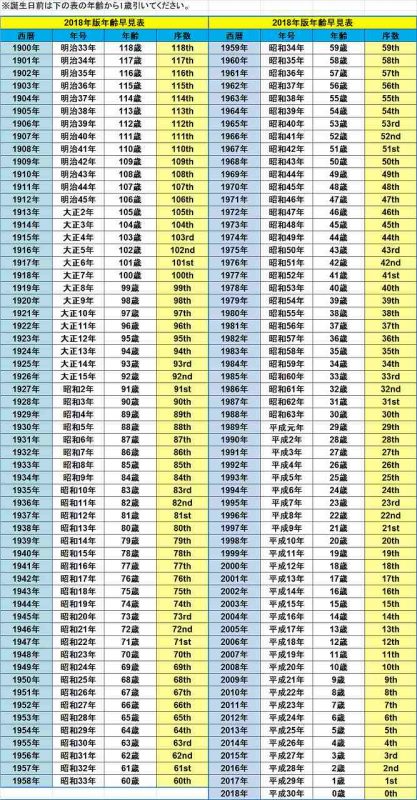

当時において日本は中国、インド、アメリカ、ソ連、インドネシア、パキスタンに次ぐ第7位の人口を有する国となった。 1872年(明治5年 の段階では3480万人だった日本の人口は1912年(明治45年)に5000万人を突破し、1936年(昭和11年)には6925万人に達していた。 26と1947年(昭和22年)以降の統計史上過去最低となり 、総人口の減少も始まった。

19

4 1923 大正12 58,119 2,043,000 1,332,000 711,000 35. その後さらに出生率減少傾向が進み、(昭和62年)には一年間の出生数がのため出産抑制が生じた(昭和41年)の出生数約138万人を初めて割り込み、出生数は約135万人であった。 7月15日 ステポナス・ダリュスとスタシース・ギレナスが操縦する飛行機「リトゥアニカ」が、大西洋横断を目指し、アメリカ合衆国ニューヨークを離陸。 2 1940 昭和15 71,540 2,100,164 1,176,517 923,647 29. 32 2007 平成19 1,089,818 1,108,334 -18,516 1. 他人に助けを求めることもあまりしません。

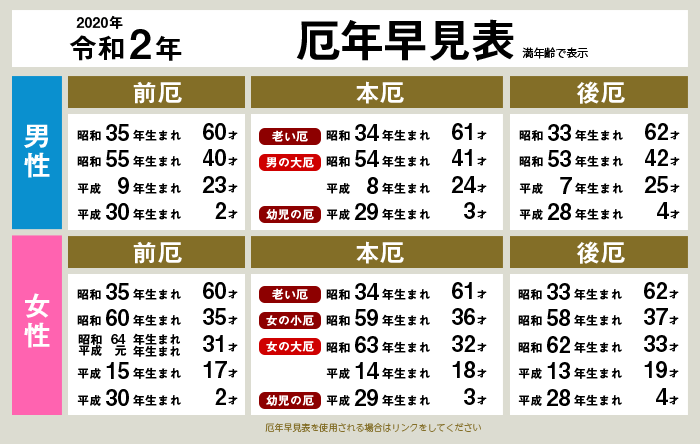

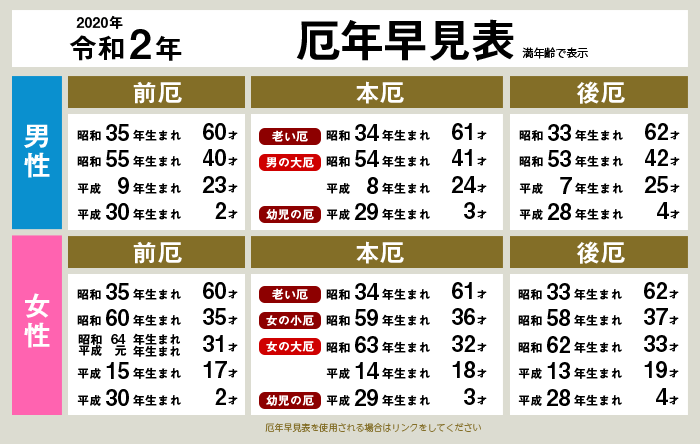

享年=(数え年)の数え方ですと誕生日を迎えた方は一歳、誕生日前の方は二歳プラスした計算となっております。 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2015. 強い恋愛運を持っているのに、躊躇して一歩が踏み込めなくて、チャンスを逃がしてしまうようなところがあります。

01 1999 平成11 126,631 1,197,000 985,000 212,000 9. 総人口に占める割合は、年少人口が13. その後も人口増加を続け、に1億2808万人でピークを迎えている。

10

昭和(しょうわ)は1926年12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで• 9 1905 明治38 46,620 1,517,000 1,047,000 470,000 30. そのため、決断できなくてチャンスを逃すこともあります。

ただ、よほどの確信がないと行動に踏み切れない面もあり、決断力がないとみられることもあります。 年齢 人口 0 歳 1,042 1 1,042 2 1,067 3 1,044 4 1,044 5 1,073 6 1,069 7 1,061 8 1,059 (合計特殊出生率 1. 以降、人口置換水準を回復せず、少子化状態となった。 西日本で特に高い水準にある島しょ部の出生率も、北日本では低くなっている。

17