接触確認アプリ 感染者からの登録 3人にとどまる 新型コロナ

一方で、 の場合は、地図に感染事例のある「場所」を表示するしくみのため、ユーザー数に関係なく、誰でも十分に利用できます。 ランダムIDの発行はスマホの機能として組み込まれていますが、設定からIDを削除できます。 によれば「人口の6割弱が導入すれば、感染拡大を抑制できる」とされています。

一方で、 の場合は、地図に感染事例のある「場所」を表示するしくみのため、ユーザー数に関係なく、誰でも十分に利用できます。 ランダムIDの発行はスマホの機能として組み込まれていますが、設定からIDを削除できます。 によれば「人口の6割弱が導入すれば、感染拡大を抑制できる」とされています。

実際、追跡アプリが複数出ることで、ユーザーがバラバラに散らばってしまっては肝心の接触データが意味をなさなくなるため、「1カ国1アプリ」という方針は妥当と言えそうです。

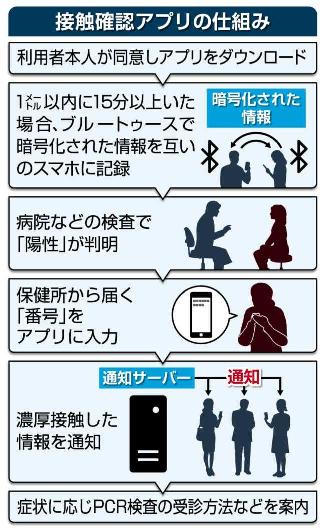

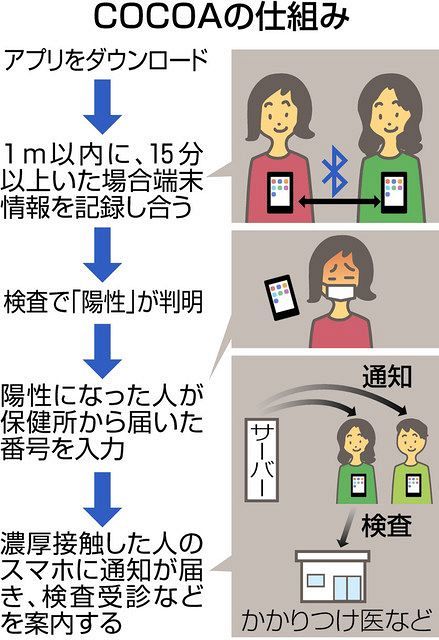

なにぶん0. 感染が確認された人がアプリを操作すると接触が記録された人のスマートフォンに通知が届きますが、だれが接触したかなどの情報は国などに送られない仕組みになっているということです。

7

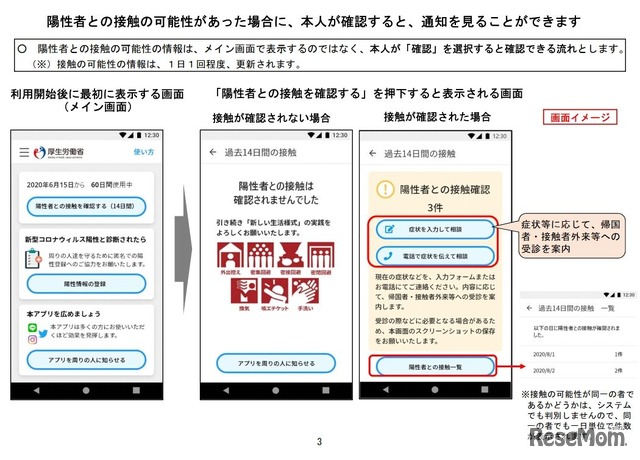

この診断キーを各ユーザーの接触確認アプリが取得し、アプリ内に保持している接触したIDの識別情報を照らし合わせて、「接触したかどうか」をアプリ上で判定します。 App Storeを立ち上げ、「接触確認アプリ」と検索し、インストールをお願いいたします。

4

「感染拡大防止スマホアプリ」とはなにか 現在、政府と民間が協力して開発が進んでいるアプリは、以下のような仕組みで動く。 のGPS感染事例マップを見ると、特に都心部では ことが一目瞭然で分かります。

日本ではAppleとGoogleが共同して策定した「Exposure Notification API」 以下ENAPI を用いて開発されている。

15

当てはまる場合は、感染者の「濃厚接触者」に当たる可能性が高いとされ、この場合も、最寄りの「帰国者・接触者外来」や「帰国者・接触者相談センター」の電話番号が表示されます。

11