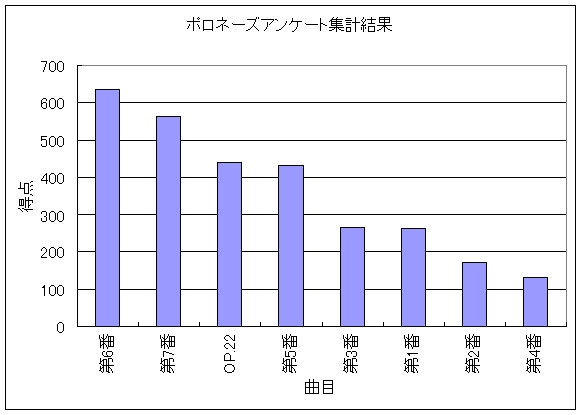

ショパンのピアノ曲演奏難易度ランキング

中間部にマズルカをはさむことにより、ショパンはポロネーズとマズルカというポーランドの伝統的なリズムを一つの曲で表現することに成功した。 演奏家解説 - ホロヴィッツ,ウラディミール ウクライナ生まれのアメリカのピアニスト。 同じことの繰り返しや、似たようなことの展開形なので、いくつかのモチーフをしっかりおさえれば、全体を弾きこなすのはさほど難しくはありません。

12

中間部にマズルカをはさむことにより、ショパンはポロネーズとマズルカというポーランドの伝統的なリズムを一つの曲で表現することに成功した。 演奏家解説 - ホロヴィッツ,ウラディミール ウクライナ生まれのアメリカのピアニスト。 同じことの繰り返しや、似たようなことの展開形なので、いくつかのモチーフをしっかりおさえれば、全体を弾きこなすのはさほど難しくはありません。

12

さりげなく唄っているが そこには 深刻な調性を使い シグナルを鳴らしている・・・ Ivo Pogorelich — Chopin polonaise op. あとこの曲は強弱指示が異様に少なく、何も考えないで弾いてしまうと延々フォルテやピアノのままで続いたりします。 また、マズルカ部は拍子の表現が難しく、旋律も終止を避けて先へ先へと続くように作られているため、焦点の合わせにくい内容になっています。 また、4番は沈静した雰囲気を重視するため極 力跳ねたり溜めず拍子に対する重みを均等化する、というような具合です。

ただ、このような表現に至ったのは、「ショパンのポロネーズはすでに舞曲としてのリズムを失った、ショパンの心の中の叫びが秘められた曲」と捉えたた めのようです。 中間部のミレドシの部分で、いっさいペダルを使わない状態から入るのがいいですね。

8

9-10よりも、11-12の方がメロディーラインは3度で進行し、ピッチも上がりますので、音量は大きくなります。 だからこそ作者が「こうだ!」といってない場合は、具体的な何かとして決めるんではなく(何も考えないという意味ではない)、より抽象的に、もしくは感情や重いをそのまま、物理的な事象にとらわれていないイメージで伝えることが大事だと思います。

8

そしてまたabaです。 ポロネーズといえばショパンですが、他の作曲家もポロネーズを作曲されています。