「個人情報」とは何でしょうか (1/3):やさしく読む「個人情報保護法」(1)

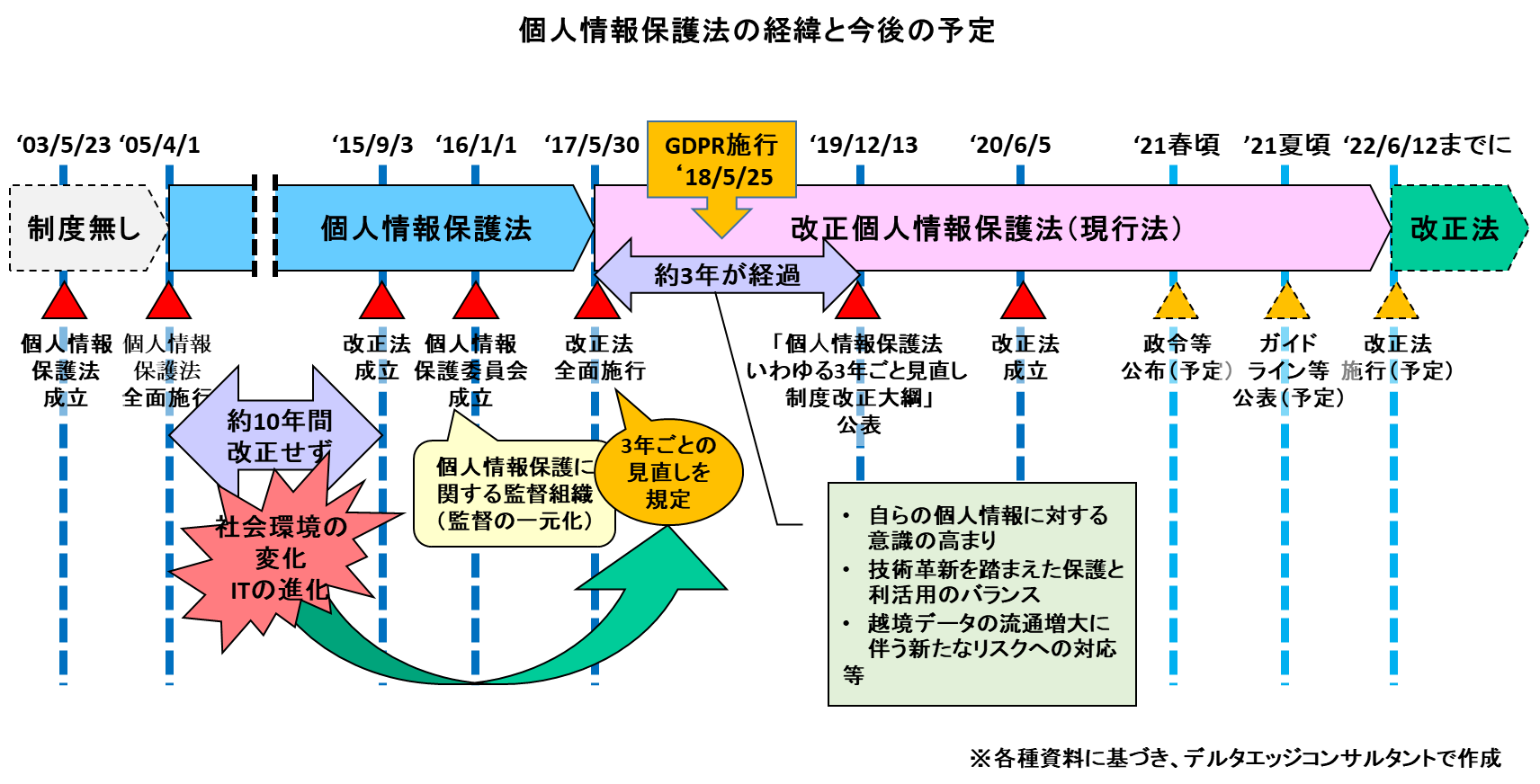

その後、情報通信技術の発展や事業活動のグローバル化等の急速な環境変化により、個人情報保護法が制定された当時は想定されなかったパーソナルデータの利活用が可能となったことを踏まえ、「定義の明確化」「個人情報の適正な活用・流通の確保」「グローバル化への対応」等を目的として、平成27年9月に改正個人情報保護法が公布され、平成29年5月30日に全面施行されました。

19その後、情報通信技術の発展や事業活動のグローバル化等の急速な環境変化により、個人情報保護法が制定された当時は想定されなかったパーソナルデータの利活用が可能となったことを踏まえ、「定義の明確化」「個人情報の適正な活用・流通の確保」「グローバル化への対応」等を目的として、平成27年9月に改正個人情報保護法が公布され、平成29年5月30日に全面施行されました。

19

他方、旧・金融庁ガイドライン、金融分野ガイドラインのいずれにおいても、「機微(センシティブ)情報」については、原則として、取得、利用又は第三者提供のいずれも禁止されます。 個人情報保護法を理解するにあたり、基本理念について再確認しておきましょう。

7以上の3つは個人データの提供先が「第三者」とみなされないため、「第三者提供」にあたらず、本人の同意がなくても個人データの提供をすることができるケースでした。 今回はとその改正ポイントについて詳しくまとめてみました。 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律• 「監督」とは、以下の2点をさします。

7

2000個問題により、下記のような弊害が生じる:• H28. 今回は、改正個人情報保護法の背景と内容を解説します。 参考: 適切な対応の上での個人情報の活用 個人情報の利用目的を変更する場合の要件が緩和されました。 内閣府国民生活局個人情報保護推進室「」 [ ]• 第二十九条 本人は保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を請求することができる。

10国の機関若しくは又はその委託を受けた者がの定める事務を遂行することに対して協力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

10

(2)行政機関に限らず,個人情報を取り扱う各種の機関や人を対象として,個人に関するさまざまなデータの適正な扱い方を定めるため,基本法制が2003年5月成立し,(1)個人情報保護法,(2)行政機関個人情報保護法,(3)等個人情報保護法,(4)情報公開・個人情報保護審査会設置法,(5)行政機関個人情報保護法等の施行に伴う関係法律整備法が定められた。 閣議決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない()。

12

その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの(施行令3条)• 以上のとおり、「機微(センシティブ)情報」の取扱いの原則は、「要配慮個人情報」の取扱いの原則よりも格段に厳しいものです。 高度情報通信社会とあるように、情報が電算化されたために大量流出する事件・事故が非常に多くなってきています。

個人情報保護法が適用されるのは、個人情報取扱事業者が取り扱う個人情報データベース等を構成する個人データであり、個人情報データベース等を構成しない散在する個人情報は個人データではない。

19