ダイナミックプライシングとは?メリット・デメリット・導入方法を解説

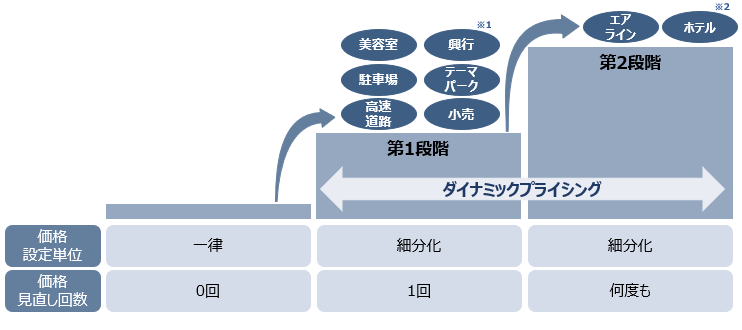

「ある商品を、過去の売上水準から見て在庫を一定に保つように管理しているとき、その商品のブームが到来して在庫が減り、入荷してもどんどん在庫が減ってしまうのは、まさに需要曲線の変動を表しています。 メーカーや小売業者など(供給者)が希望する価格の固定水準を設定し、消費者はそれを受け入れてきた。

「ある商品を、過去の売上水準から見て在庫を一定に保つように管理しているとき、その商品のブームが到来して在庫が減り、入荷してもどんどん在庫が減ってしまうのは、まさに需要曲線の変動を表しています。 メーカーや小売業者など(供給者)が希望する価格の固定水準を設定し、消費者はそれを受け入れてきた。

また、AIによって価格変更が起こった際に、消費者にとって値付けのアルゴリズムがブラックボックス化され、情報の透明性がなくなってしまう可能性もある。 閑散期には大幅に値下げされる一方で、繁忙期には料金設定が平常時よりも高く設定されるということが一般的に行われてきた。

検討の末、ダイナミックプライシングを取り入れることにした場合、お客様が納得できる価格を大きく上回らないよう配慮することを忘れないでください。

また、消費者の需要は、SNS・Twitter・YouTubeでの話題性、周辺イベント、競合などによっても左右されます。 これまで企業のファンだった消費者がロイヤリティを下げてしまい、消費者でなくなってしまうことも。 需要が下がる時期に価格を下げているわけです。

18

時間帯平日と休日だけでなく、気候変動や使用時間などから決まってくるようになると、 使う方もなるべく安い時間帯に利用するといった工夫や節電の工夫も必要となるでしょう。

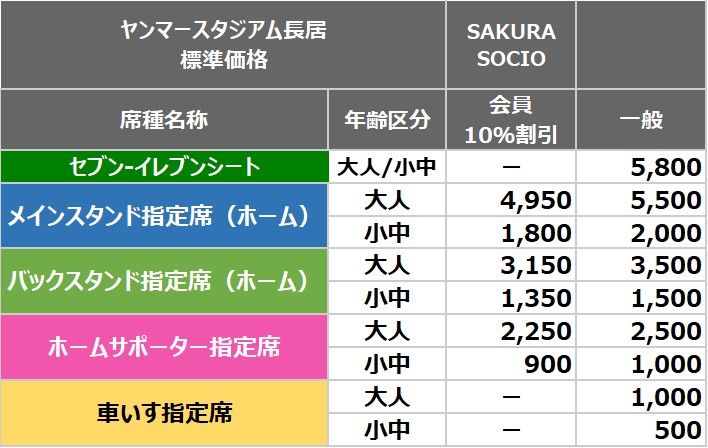

そもそも、AIを扱える人材を自社で用意するのはハードルが高いです。 これまでのように人力のみに頼るのではなく、電子タグ(RFID)やIoT、SNSなどを活用して期限の管理と値引きの表示・通知を自動的に行う取り組みがいま進んでいます。 1試合あたり約1,500席が対象となり、列位置や通路側・中席といった1席単位での販売価格の変動が可能になる。

最適な価格決定に必要なデータは業界や企業によって異なるが、例えば「市況」「商品在庫」「ソーシャルメディア(トレンド)」「天候」「イベント」「競合動向」「サイトログ(個人の趣向)」などのデータを収集し、AIによる需要予測をする。 ひとつずつ解説していきます。 一方で、旅行会社の旅行商品や団体旅行()向けに設定される料金には動的な価格変動は行われてこなかったが、旅行会社でも航空会社等からの卸売価格にダイナミック・プライシングが導入される方針となったことから、対応を迫られている。

14