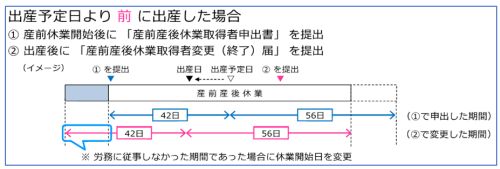

産休前に年次有給休暇を取得していた場合の産前産後休業保険料免除期間

また、事業所では育児休業に関しても就業規則に定めなければいけません。

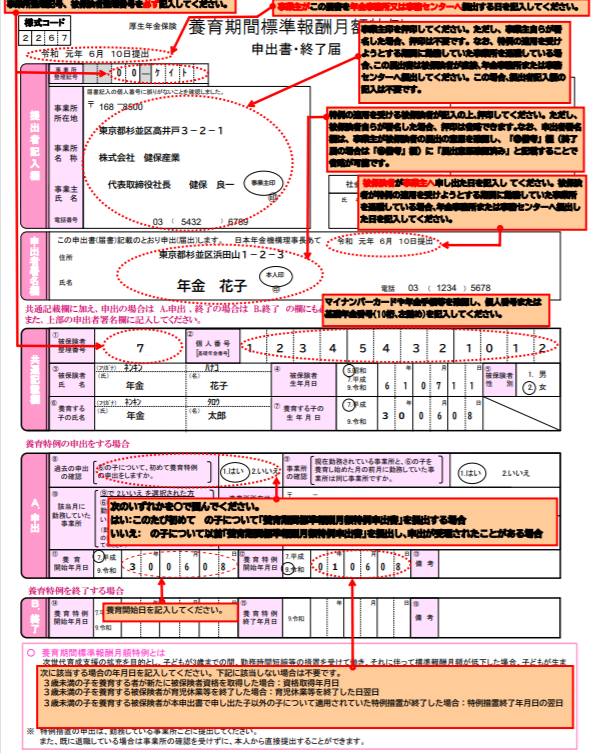

2(ア)1歳に満たない子を養育するための育児休業 (イ)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業 (ウ)1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業 (エ)1歳(上記(イ)の場合は1歳6ヶ月、上記(ウ)の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業 (3)保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。 労務担当者は、この手当の存在を覚えておくようにしましょう。 届出資料の作成にあたって、勤怠実績など確認が必要なので。

13

特に出産後は赤ちゃんのお世話でバタバタしてしまい、産休・育休の手続きについて調べる時間がなかなかとれないことが予想されます。

14

出産日が確定すれば当初提出した休業期間が変わってきます。 なお、料やは、その月の給与の支払い実績によって決まるので、産休中は支払いは発生しません。

13

産休に入る前までに、以下の事項を従業員に依頼・確認しておきましょう。 一般的に出産を終え、産前産後休業を過ごした従業員の多くは、そのまま「育児休業」を取得します。 。

3

終了 届出書を提出した後、産前産後休業終了予定年月日と、実際の当該休業を終了した年月日が異なる場合には、「B. 労働基準法に定める「産前産後休業期間」とは 「産前産後休業」は、妊娠をしている女性やその胎児を守るために労働基準法によって制定されています。 登録だけだったら、育休後すぐに。

2