【幡野広志さん②】苦しんで死ぬ? 苦しまずに死ぬ? 「死」を倫理観ではなく、損得勘定で考えてほしい。|映画「毎日がアルツハイマー」シリーズ公式|note

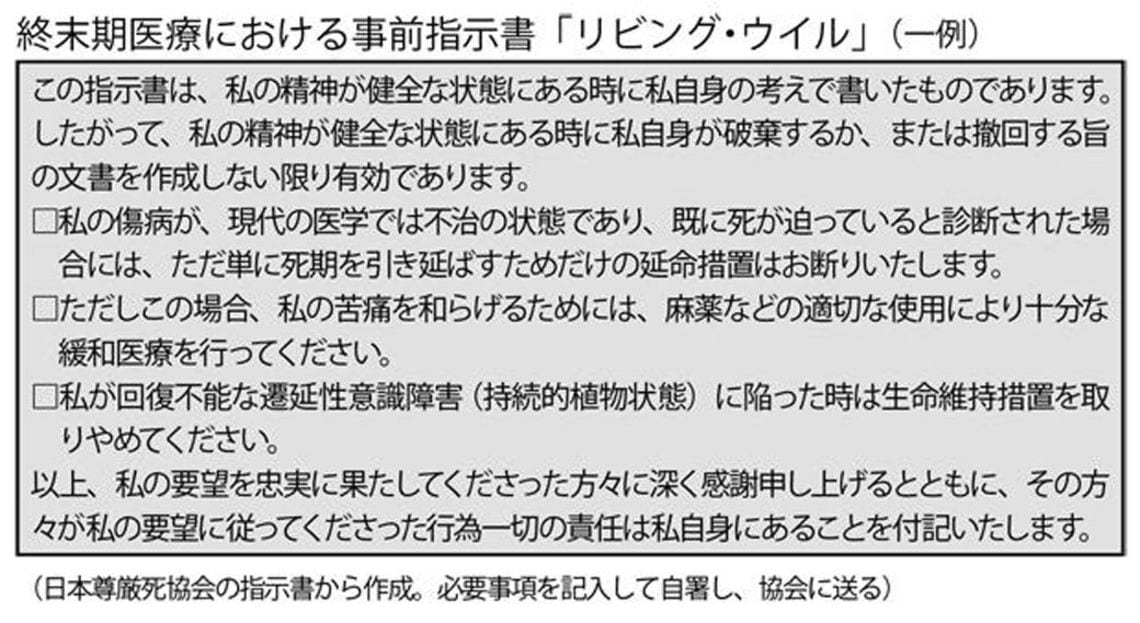

ただ、のみ込む嚥下機能が衰えており、医師から今後の方針を相談された。 僕が「むりやり生かされるのはつらい」「ターミナルセデーション(鎮静死)という選択肢がある」と発信することで、同世代の人が祖父母や親の死が近づいた時に、考えてくれるんじゃないかと思うんです。

14

ただ、のみ込む嚥下機能が衰えており、医師から今後の方針を相談された。 僕が「むりやり生かされるのはつらい」「ターミナルセデーション(鎮静死)という選択肢がある」と発信することで、同世代の人が祖父母や親の死が近づいた時に、考えてくれるんじゃないかと思うんです。

14

同じようなことが点滴にも当てはまります。 散々、自分の体よりも大きい動物を捕ってきて、命を奪っているわけですよね。 でも考察したが、「良い死」として医者がすすめる死に方は、当の医者が患者に施している方法と、全く異なる。

6

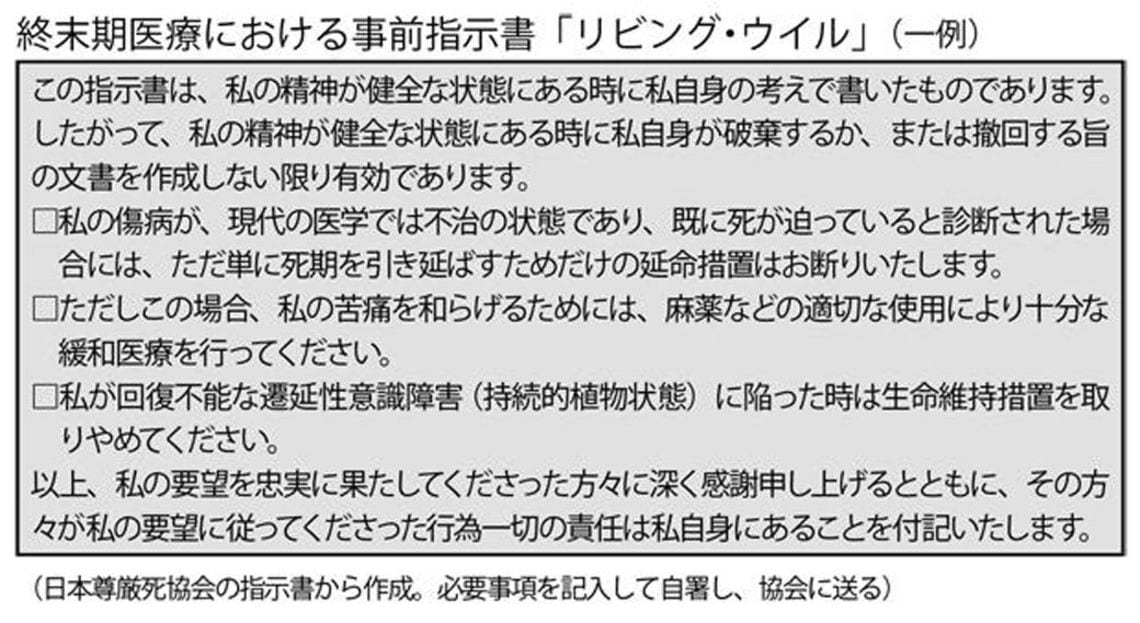

僕もがんになって死を覚悟した時に、「これはしょうがないか」ってドライでした。 大きなものは変わらないです。 最近は、体の痛みばかりか、心の痛みを「スピリチュアル・ペイン」と呼び、これをケアしてくれる専門家がいる病棟もあります。

7

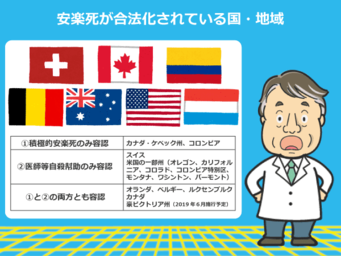

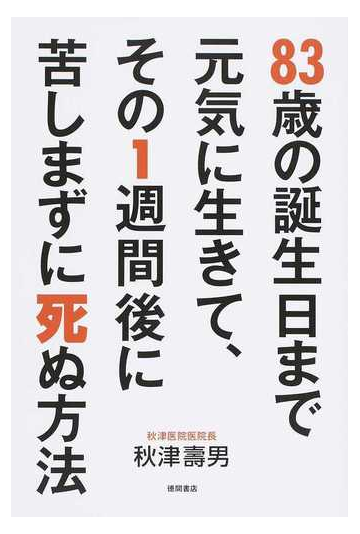

緩和ケアでは、鎮痛剤、モルヒネなどだけではなく神経ブロック(局所麻酔の一種)も使うのですが、効かない場合もあります。 家族の思いは尊重すべきだというが、本当にそうなのか? 家族はそれで満足かもしれないが、家族のために生かされている本人はどうなのか? 80代、90代の人が、最後の最後に来て、それでも「頑張って」生き永らえさせる。 未病を心掛ければ、必然的に安らかな死を迎えることができるでしょう」 逆説的に言えば、苦しまないで死ぬためには、健康に生き続けなければならないということだ。

20

そこまでお金をかけて苦しんで生きたいか、あるいは安らかに逝きたいか、二択にするのは単純だが、覚悟を決める準備にはなる。 この状態になると、いつ死ぬかは分からない。 理解してもらうなど意思を統一する 3. の提供記事です 今春亡くなった東京都内の90代女性の家族は、医師からこう問われたときのことを思い出す。

なぜか? まず、病院側の事情がある。 というのも、「寝たきりになる前に(延命治療を拒否して)死ぬから」が答えであることは分かっていても、なぜ「延命治療を拒否する」ことが一般化しているか明らかでないから。 その理由を江別すずらん病院認知症疾患医療センター長の宮本礼子氏が解説する。

4

ではいったい、どうすれば、こんな「理想的な」最期を迎えることができるのか。 「母は生前、大病を患ったことがありませんでした。 わたしは、この問いかけを、わたしの家族にさせたくない。