鏡開き2021年はいつ?関東と関西では日が違う!?

関連記事: 関連記事: 関連記事: 関連記事: 鏡餅のひび割れやカビを防ぐ方法 鏡餅を飾って日が経つと、表面がひび割れてきてしまいますよね。

13

食べ方は人それぞれですが、鏡餅を食べることにより 無病息災を祈願することにつながるのです。 武家では食べる時に刃物を使うのは【切腹】を連想させるため縁起が悪いと避けられていました。

9

ただし地域によってこの日に違いがあり関西の方では1月20日に行い、京都では1月4日に行う場合もあるそうです。 武士が出陣するときに気持ちを鼓舞しようと、仲間や自分の部下に振る舞い酒として酒樽を割ったことが由来とされますが、正確なことはわかっていません。

1月11日に行うのは関東も同じですが京都では1月4日や1月11日に行うところもあるようですね。 この鎧や兜の前に橙や昆布・熨斗鮑などの縁起物と共に鏡餅が飾られるようになり、具足餅 ぐそくもち や鎧餅・武家餅などと呼ばれるようになります。 全国的に鏡開きを行う日というのは1月11日といわれており、 九州地方も1月11日に鏡開きを行うところが多いといわれています。

具足とは甲冑や鎧・兜のことです。

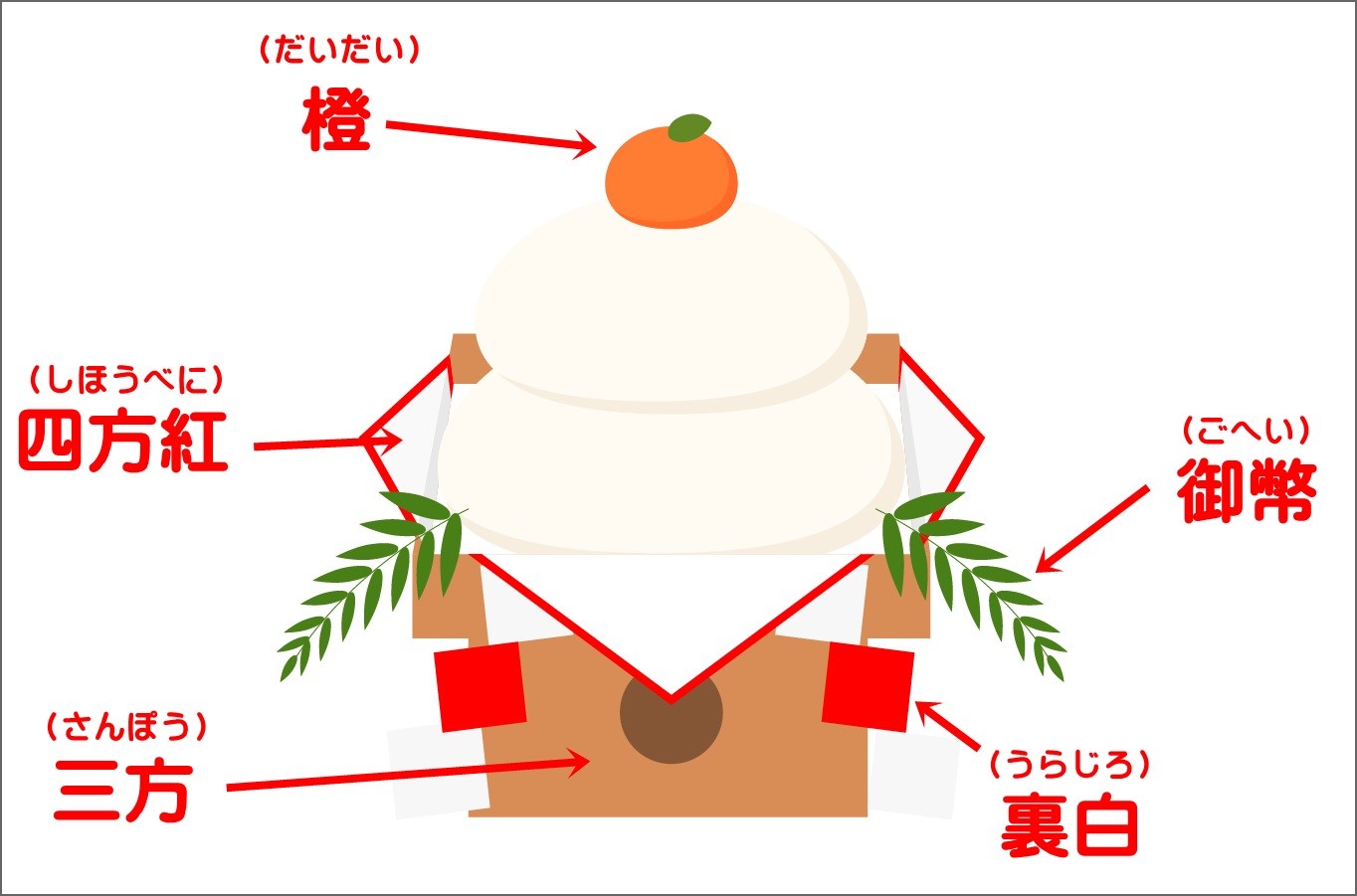

武士たちは将軍が亡くなった日との関わりから1月20日が忌日 月命日 にあたるとして避けるようになり、鏡開きが1月11日に行われるようになったと言われています。 刃物 包丁 を使ってはいけないとありますが、個人的には調理の過程で包丁を使用しないというのは難しいことだと思います。 夏休み時期になると、大抵どの地域でも公民館・商店街などの駐車場や、幼稚園・学校の校庭などに櫓が組[…]• そして、鏡餅の下に敷いている紙は四方紅と言って、一年間の繁栄を願うといった意味があります。

10