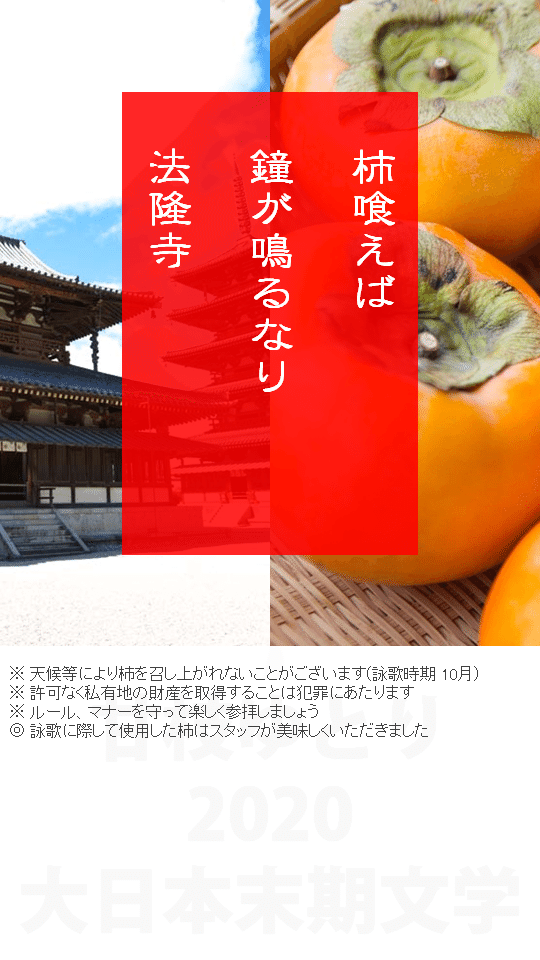

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺とは

鐘つけば銀杏ちるなり建長寺 ( ? ) じつは,この俳句には下敷きとなる句がありました。 has-blush-light-purple-gradient-background,:root. また『海南新聞』の同年9月6日号には、漱石による「鐘つけば銀杏散るなり」という、形のよく似た句が掲載されていた。 *2019年11月11日、本文一部加筆修正しました。

9

鐘つけば銀杏ちるなり建長寺 ( ? ) じつは,この俳句には下敷きとなる句がありました。 has-blush-light-purple-gradient-background,:root. また『海南新聞』の同年9月6日号には、漱石による「鐘つけば銀杏散るなり」という、形のよく似た句が掲載されていた。 *2019年11月11日、本文一部加筆修正しました。

9

この句でいう柿は大和名産の御所柿と考えられています。 正岡子規は東大予備門において夏目漱石、南方熊楠、山田美妙など同窓生であり、漱石とはとても仲がよく、正岡子規が病に患ってからも療養生活の看病に必死にしていたといわれています。 夏井いつき選 「子規二十四句」『正岡子規』 河出書房新社<KAWADE道の手帖>、2010年、21頁• 二句切れ 句の中で、「かな」「や」「けり」などの切れ字がつくところ、もしくは意味上、リズム上大きく切れるところ(普通の文であれば句点「。

9

暗記しやすく口ずさみやすい俳句の場合、「人口に膾炙する」か否かはとても大事な評価ポイントなのである。 それにしても、明治の俳句の刷新者といわれる人物が、これでは寂しい限りといわねばなるまい。 」 「愚陀仏庵」とは,松山における漱石の住まいのことです。

これを鳴らす棒は「倍(ばい)」と呼ばれます。 (イエスは別格)、神様がことばを人類に伝えたかったということだと思います。 正岡 1958 、176頁 参考文献 [編集 ] ポータル 文学• つまり、柿は「雅」を尊ぶ詩人(漢詩人だろう)や歌人に見向きもされなかった「俗」なくだものだったのだ。

15

梵鐘は遠くまで響きわたるような、 独特の余韻のある鳴り方をするのが特徴です。 まさに「花ともあらぬ柿の花」 (三好達治「青くつめたき」)だ。 正岡子規の俳句に詠まれたように、 心に訴えかけるものがある鐘の音。

5