回路図と豆電球の明るさ │ 中学受験の教材制作室

75Vです。 つまり、かん電池の電流は「1」です。 この考え方は、基本問題ではあまりむずかしくないと思いますが、やや複雑な電気回路になると大変になります。

13

75Vです。 つまり、かん電池の電流は「1」です。 この考え方は、基本問題ではあまりむずかしくないと思いますが、やや複雑な電気回路になると大変になります。

13

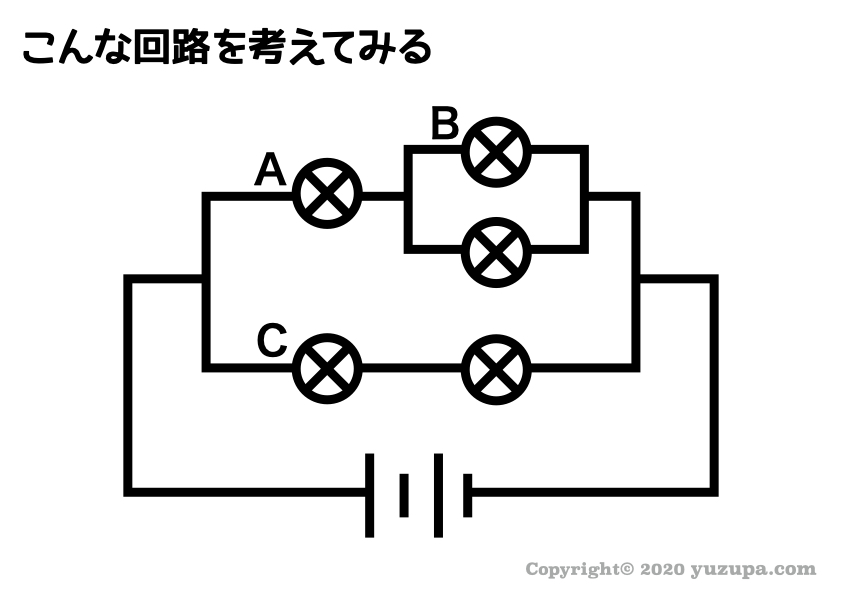

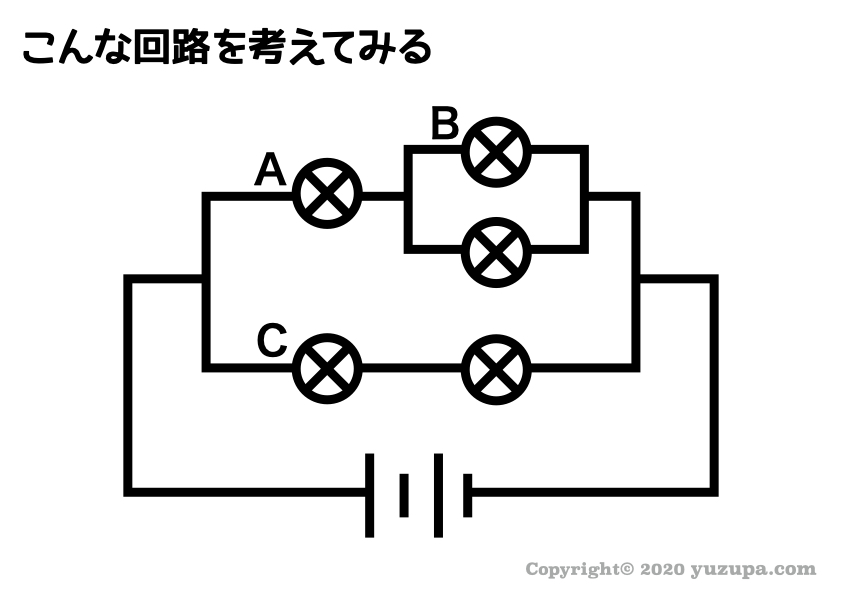

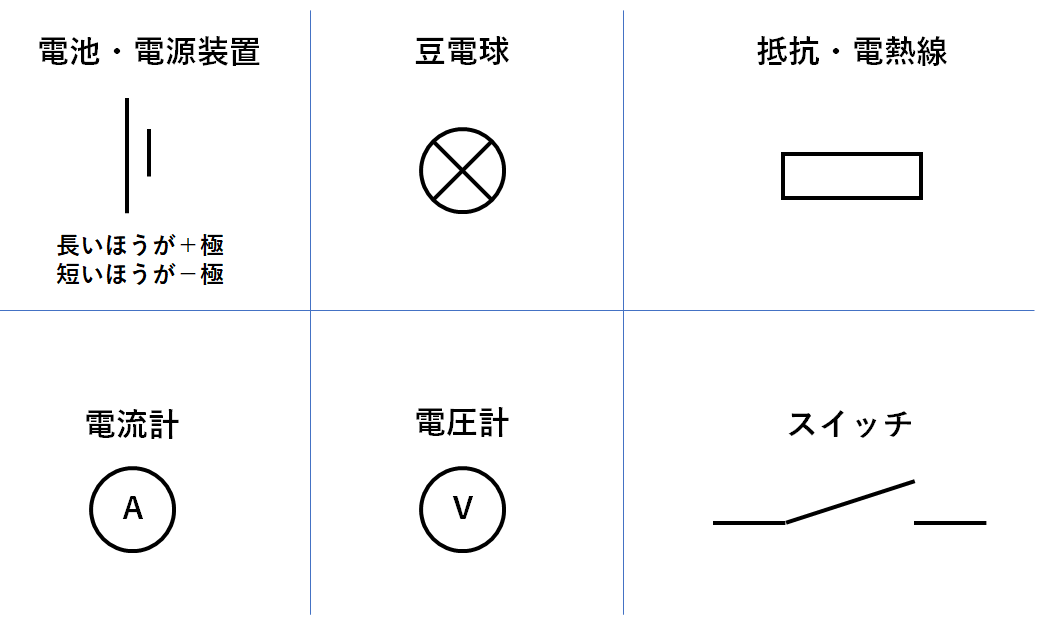

図2、図3のそれぞれで、2つの正方形をくっつけた長方形に注目します。 同じように、ANDをNOTしたものは「NAND回路」と呼ばれます。 豆電球は、電気抵抗です。

15

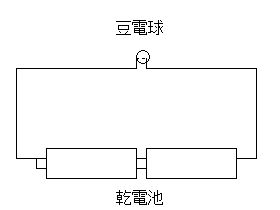

電流が複数の道(行き先)に出会ったとき、 1つでも抵抗ゼロの道があれば、電流はすべて抵抗ゼロの道に流れていきます。 電気を流すときは、この回路ができていることが大切です。 ですから、この回路を「OR回路」と呼びます。

13

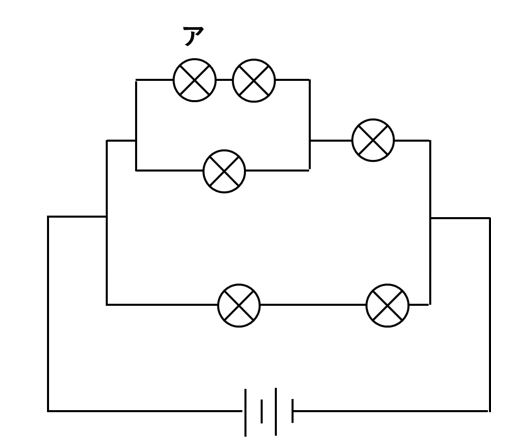

結論からいうと、この場合の正しい考え方は、下図のようになります。 このときの豆電球の明るさを、電池1個つけたときの明るさとくらべると2個の電池を直列つなぎにしたAのほうがずっと明るくなります。

6

電流の大きさと電気回路【豆電球の直列つなぎ】 図4の「電気回路に電流をおこす力」は変わらず、「電流のじゃまもの」の数は2倍なので、豆電球の電流はそれぞれ「2分の1」となります。 詳しくは以下の記事を、ご覧ください。

5

まずは上記の を使っていろいろな回路の問題を考えてみてください。 ある瞬間にA点にあった水は、やがてB点を通り、C点を通って、ポンプにもどります。

15

片方には全く抵抗がなく、片方だけに抵抗があると、電流はどのような分かれかたをするのでしょうか。 回路に流れる電流は、乾電池の直列個数に比例し、乾電池の直列個数が2倍、3倍になると、回路に流れる電流は2倍、3倍になります。

14