休業中は年次有給休暇付与日数の労働日数にカウントされるか?

5日間の有給休暇取得義務は、労働者が自分の意思で取得した分は引かれます。 有給休暇を取得していれば、休みを取っても給与が減額されることはありません。 罰則が発生するので、企業側はもちろんですが、従業員の方も自身の有給日数を把握し、効率的に消化することを心がけましょう。

1

5日間の有給休暇取得義務は、労働者が自分の意思で取得した分は引かれます。 有給休暇を取得していれば、休みを取っても給与が減額されることはありません。 罰則が発生するので、企業側はもちろんですが、従業員の方も自身の有給日数を把握し、効率的に消化することを心がけましょう。

1

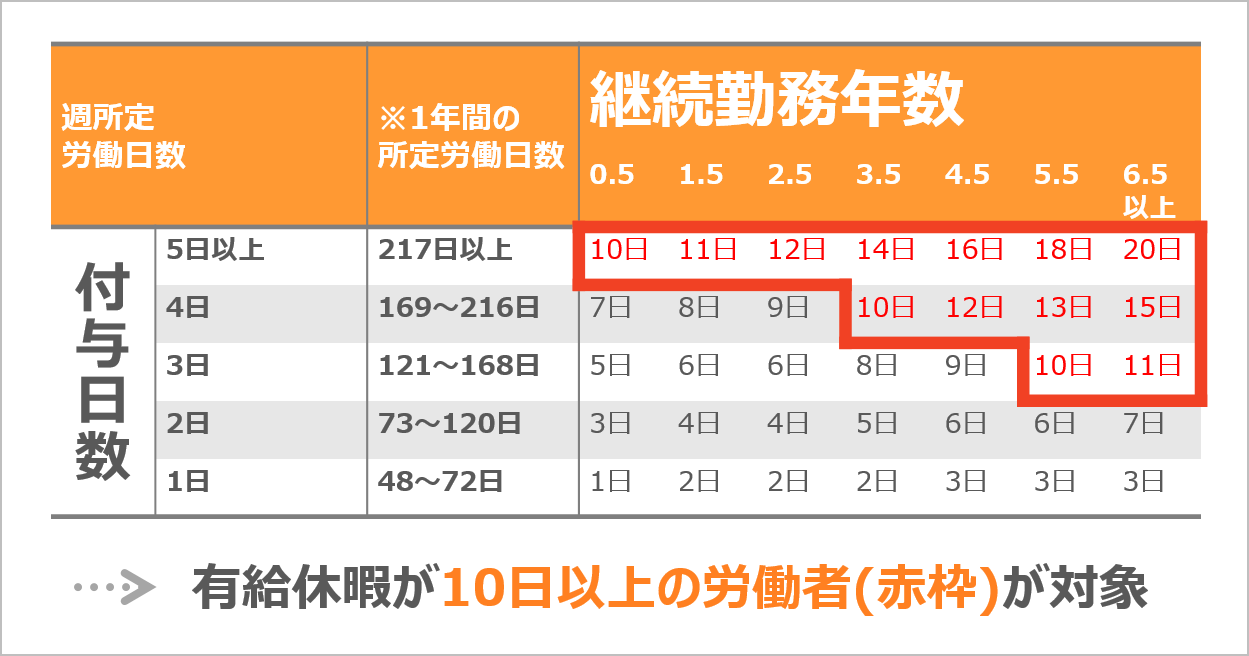

年5日以上の有給日数消化・取得時季指定の注意事項 有給消化義務の「年5日」には、以下の両方の日数が含まれます。 この点、行政通達において、 半日単位の有給休暇と取得した場合には、取得1回につき0. 労働基準法に則った年次有給休暇(有休)とは? 年次有給休暇を付与する場合、労働基準法に記載されている労働者の勤務実態を把握し、勤務年数に応じた年次有給休暇日数を付与します。

有給休暇の特徴をまとめると、以下のようになります。 裁判例でも、「年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。 年次有給休暇の発生条件 年次有給休暇は、労働基準法により以下の2つの条件を満たすことで発生します。

有給休暇のルールについて 【筆者】 佐々木 亮弁護士 有給休暇はいつ発生する? 有給休暇. 時間単位での取得 時間単位の取得は、就業規則への規定だけでなく、 労使協定の締結が必要です。 なお 「有休の取得事由を会社に報告せよ」という法律はなく、むしろ理由によって有休を認めないのは法律違反です。 出勤したものとして取り扱うのは、以下の場合です。

6

定めることができるのは、有給休暇のうち5日を超える部分についてで、労働者の希望にかかわらず、有給休暇の時季を決定し、計画的に有給休暇を取らせることができます。 中央大学法学部を卒業後、日本コロムビアを経て独立。 また、2019年4月の働き方改革関連法の施行により、有給休暇の取得義務が課されました。