君臨すれども統治せず 権利の章典

株式も従業員持株会や取引関係先などへ譲渡され、税務上も非同族企業となっています。

12

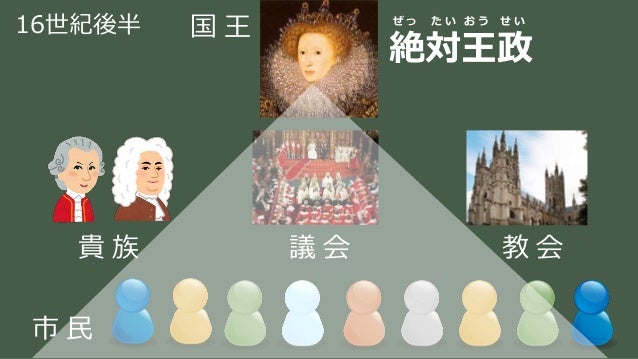

そこで政府に対し、いわゆる「皇室外交」なるものについて見解をただす。 古代王権や皇帝の専制君主、中世のなどの君主制(君主政)は、通常、君主(国王・皇帝)に無制限な権限が与えられていた。

18

郡議会はごみの収集、建築許可の承認、公営住宅の責任を負う。

それに対し、イギリスでは1714年にジョージ1世が即位しハノーヴァー朝が成立すると「王は君臨すれども統治せず」の原則が成立し、1721年にはホイッグ党のウォルポール内閣が成立して議院内閣制のしくみが整った。

3

いずれの国でも君臨すれども統治せずの原則が貫かれ、国王と総督の統治権は名目上のものであり、職務の多くが儀礼的または形式的な行為である。 ただし、庶民院は単純小選挙区制なために労働・保守の二大政党に議席が集中し、終結後はこの二大政党からしか首相は出ていない。

そのための手段は修正案提出権と、法案を拒否し棚上げする権利(可決しなかった法案の成立を12ヶ月先延ばしにすることが出来る)である。 君臨すれども統治せず? ところで、この一連の報道を聞いていて何回も出てきて気になったのが、皇室の在り方に関するコメントで、英国王室と同様「君臨すれども統治せず。 そして18世紀後半、共和国のリバタリアンたちはタルゴヴィツァという都市に集結して彼らの政治連盟である「」をつくり、の流れに頑強に抵抗し、こともあろうにロシアと結託しワルシャワの中央政府に対して武力反乱を起こした。

7

「会社は公器である」と一般的によく使われる言葉ではありますが、非上場の中小企業の場合、必ずしも当てはまる言葉ではありません。 今日では国王は本質的には慣習法と民意により権力の行使を制限され、儀礼的な役割を果たすに留まる。 右質問する。

1