昭和 10 年 年齢。 【年齢早見表】1935年(昭和10年)生まれ版。印刷用(A4横・ヨコ)

【1935年・昭和10年】生まれの年齢/西暦/和暦の早見表

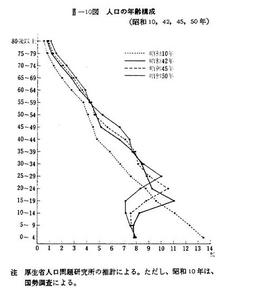

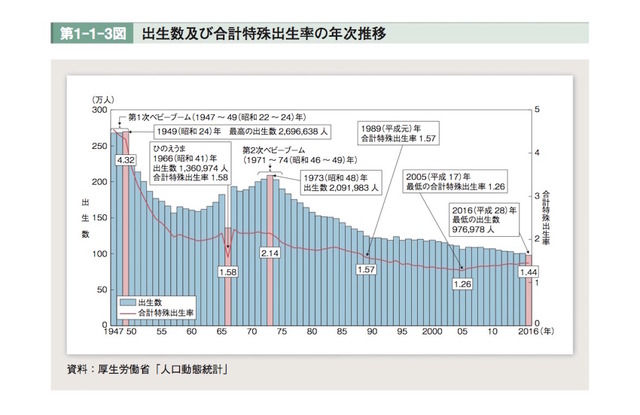

高齢人口と高齢者のいる世帯• 昭和40年国勢調査調査区関係資料の解説 1965年(昭和40年)・沖縄(琉球政府企画局統計庁) 臨時国勢調査報告 第1巻 沖縄総括編 《総人口,男女の別,年齢,配偶関係,国籍,就業状態,産業,職業,世帯,居住状態》 第2巻 地区編 《人口,男女の別,年齢,配偶関係,労働力状態,産業,職業,世帯,住居》 第1号 北部地区 第2号 中部地区 第3号 南部地区 第4号 那覇地区 第5号 宮古地区,八重山地区 昭和45年(1970年) 昭和45年国勢調査報告 第1巻 人口総数 第2巻 全国編(基本集計結果) 第3巻 都道府県・市区町村編 その1 北海道 ~ その46 鹿児島県 第4巻 国勢統計区編 第5巻 詳細集計結果(20%抽出集計結果) その1 全国編 第1部 年齢・出生の月・配偶関係・入居時期・前住地・教育・出産力・労働力状態・産業・職業・従業上の地位・社会経済分類 第2部 世帯の構成・家計の収入の種類・住居の状態 その2 都道府県編(6分冊) 第1部 北海道・東北 第2部 関東 第3部 中部 第4部 近畿 第5部 中国・四国 第6部 九州 第6巻 通勤・通学集計結果 その1 従業地・通学地による人口・年齢・男女・産業・職業 第1部 北海道・東北 第2部 関東 第3部 中部 第4部 近畿 第5部 中国・四国 第6部 九州 その2 従業地・通学地 第1部 東日本 第2部 西日本 その3 利用交通手段 その4 従業地・常住地による産業・職業 第7巻 人口移動集計結果(20%抽出集計結果) その1 北海道・東北 その2 関東・中部 その3 近畿・中国 その4 四国・九州 第8巻 特別集計結果(1%抽出集計結果) その1 世帯・家族 その2 出産力 その3 おもな利用交通手段・従な利用交通手段 別巻• 60 1958 昭和33 91,546 1,653,469 684,189 969,280 18. 大都市(人口30万以上の市 60市)への通勤・通学人口図 調査区関係資料• 14 であった。 全国都道府県市区町村別人口(要計表による人口)• ちなみに、1947年 昭和22年 の合計特殊出生率は4. これは間引きが罰せられるようになったことで大家族の家庭が多くなったのに加え、明治以降の保健・医療など水準の向上、農業生産力の増大、による経済発展に伴う国民の所得水準の向上と生活の安定などの要因により発生しただった。 総人口に占める割合は、年少人口が13. 人口の労働力状態,就業者の産業・職業• 国勢統計区境界図 解説シリーズ• 78 1984 昭和59 120,083 1,489,786 740,247 749,539 12. 全国・都道府県・市区町村別人口(要計表による人口)• 2018年の都道府県別合計特殊出生率が最も高かったのは沖縄県で1. 1980年(昭和55年)以降、未婚率、平均初婚年齢、初産時平均年齢は上昇している。

年齢早見表 1935年(昭和10年)生まれ

4 1939 昭和14 70,930 1,885,957 1,258,514 627,443 26. 市町村・人口集中地区の人口階級別集計結果 調査区関連シリーズ• Demographic Yearbooks 1948-2010• 89 1980 昭和55 116,807 1,576,889 722,801 854,088 13. 99年で、前回2010 平成22 年の完全生命表と比較して、男性は1. 人口移動• 2012年2月21日, at the. 26にまで落ち込んだ。 7 1906 明治39 47,038 1,461,000 962,000 499,000 29. 【昭和19年(1944年)】• 全国速報集計結果(1%抽出集計結果)• しかし15歳から49歳までの女性の数が減少しており、そのため合計特殊出生率が上昇しても出生数はあまり増加せず、2005年(平成17年)に出生数が110万人を切って以降、出生数は110万人を切り続けていた が2016年(平成28年)の出生数は推計で98万人で、1899年(明治32年)の統計開始以降初めて、100万人を割り込み2017年 平成29年 の出生数が94万人、2018年 平成30年 の出生数が91万人と100万人の割り込みが続いている。

7

UMIN|和暦・西暦・年齢対照表

日本人口の地域分布とその変化• 大正9年(1920年) 国勢調査報告 全国の部 第1巻 人口,體性,出生地,年齢,配偶関係,国籍民籍,世帯 第2巻 職業 第3巻 普通世帯の構成 府県の部(47分冊) 《世帯,人口,年齢,配偶関係,出生地,国籍民籍,職業》 その他• 一方で、出生率下位の都道府県を見ると、北海道がワースト2位、宮城県がワースト4位に入ったほか、決して都市部とは言えない秋田県ですらワースト6位の1. (昭和49年)にはが主催し、(現:)とが後援してに先駆けた第1回では、により発生する問題への懸念から「子どもは2人まで」という趣旨の大会宣言を採択するなど人口抑制政策を進めた。

8

【1935年・昭和10年】生まれの年齢/西暦/和暦の早見表

通勤・通学人口及び昼間人口• 但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。 国勢調査速報 世帯及び人口 昭和5年(1930年) 国勢調査報告 第1巻 人口,體性,年齢,配偶関係,出生地,民籍国籍,世帯,住居 第2巻 職業及び産業 第3巻 従業の場所(2分冊) 第4巻 府県編(47分冊) 《人口,年齢,配偶関係,出生地,職業,産業,世帯,住居》 第5巻 市町村別人口 その他• 1972年(昭和47年)から2002年(平成14年)までの調査では、完結出生児数は2. 5 1915 大正4 52,752 1,872,000 1,110,000 762,000 33. 8 1935 昭和10 68,662 2,174,291 1,152,371 1,021,920 31. 01 1999 平成11 126,631 1,197,000 985,000 212,000 9. 都市分類• 0 44(19) … … 45(20) … … 46(21) … … 47(22) 26. 抽出速報集計結果(1%抽出集計結果) その1 全国編 その2 都道府県編 摘要データシリーズ• 6ポイント上昇している。 その後、(平成18年)には6年ぶりに上昇し、(平成14年)と同率となり、2017年(平成29年)現在では1. (総務省統計局)• 高齢人口• 10%抽出集計結果 引揚申告者数• 89 以下のグラフは各歳別総人口を示したものである。

3

5 平均初婚年齢の推移: 子ども・子育て本部

。 89 1976 昭和51 112,775 1,832,617 703,270 1,129,347 16. 1935年生まれの方が20歳〜21歳の時でした。 6 備考 1.厚生労働省「人口動態統計」による。

16

1930年(昭和5年)生まれの年齢早見表|西暦や元号から今何歳?を計算

63 1937 昭和12 70,360 2,164,949 1,198,400 966,549 30. 世帯構成とその地域性 その他• 36 2001 平成13 1,170,662 970,331 200,331 1. 」との指摘がある [ ]。 2018年の推計では、沖縄県は自然増減、社会増減ともプラス、南関東4県、愛知県、福岡県は自然減少を社会増加で補ってプラスを維持しているが、大阪府や島根県など8県は社会増加よりも自然減少の方が大きい。 59 2005 平成17 127,760 1,087,000 1,078,000 9,000 8. 2018年11月14日閲覧。

19

5 平均初婚年齢の推移: 子ども・子育て本部

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2015. 大都市圏• 推計中央値• 日本の出生率低下は戦前から始まっていたが、戦時中の出産先送り現象のため終戦直後の1940年代後半にはが起き、出生数は年間約270万人に達した。 調査区関係資料利用の手引(概要編)• 明治の初めまでは、約3,000万人程度で推移していた。