関西大学リーグ2020

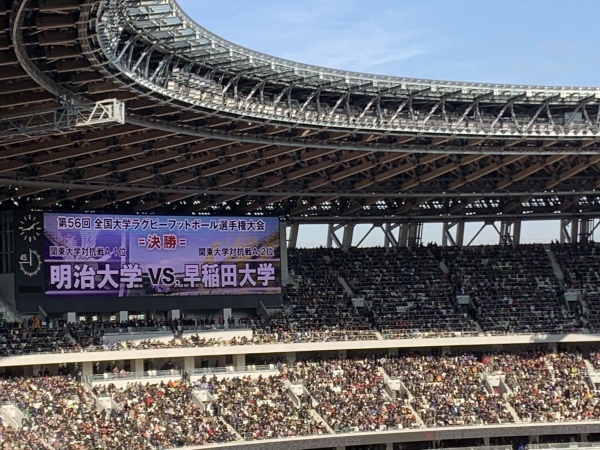

シードE~H 3回戦から登場する。 九州地区リーグ1位 対戦方式:1回戦総当り 順位決定方法:勝ち点制 勝ち=5点/引き分け=2点/敗戦=0点/7点差以内の敗戦=1点/4トライ以上獲得=1点• 長く大学ラグビー界の頂点を競った試合らしく、日本のラグビー界を担った数え切れないほどの名選手たちが早明戦の舞台で活躍した。 度 - 大学出場枠撤廃 出場枠の変遷 [ ] 第1回大会(1964年度) [ ]• 度 - 大会の試合方式を一部変更。

6

シードE~H 3回戦から登場する。 九州地区リーグ1位 対戦方式:1回戦総当り 順位決定方法:勝ち点制 勝ち=5点/引き分け=2点/敗戦=0点/7点差以内の敗戦=1点/4トライ以上獲得=1点• 長く大学ラグビー界の頂点を競った試合らしく、日本のラグビー界を担った数え切れないほどの名選手たちが早明戦の舞台で活躍した。 度 - 大学出場枠撤廃 出場枠の変遷 [ ] 第1回大会(1964年度) [ ]• 度 - 大会の試合方式を一部変更。

6

優勝校には、寬仁親王杯が贈られる(は生前、日本ラグビー協会名誉総裁であった)。 北陸・東海代表/中国・四国代表の勝者(1枠)• 前年度優勝校・準優勝校が同一リーグの場合は抽選で決定• 関連項目. (注):成績比較によりセカンドステージ最下位チーム(枠)を決定し、該当チーム所属リーグの次年度の最下位チーム(関東/関西なら該当リーグ5位チーム)は、ファーストステージからの参加になる。

ラグビー日本選手権大会への出場校 [ ]• Aリーグ優勝校は東海北陸中国四国代表決定戦に出場。 また、それまでは九州学生リーグとして単独の出場枠(1枠)を与えられていたが、2012年の運営再編により、他の地方リーグと同格の代表決定戦を経ての枠に変更になった。 早稲田は秋の早明第1回戦まで負け知らずであったが、第2回戦で初めて1-4で敗北を喫した。

4

両校の対戦は圧倒的な点差が付くと言う試合が無く、近年では野球・ラグビーの試合以上に白熱した展開が多く見られる。 前半こそ明治10-7早稲田と接戦だったが、後半2分にHO武井日向主将が相手ディフェンスを吹っ飛ばしトライをもぎ取ると、6分後にモールを押し込み、立て続けにトライを奪い勝負あり。

度 - 度 当大会の優勝校のみ• だが、その後、『大学選手権』に突入すると、両軍の状況はにわかに変化してきた。 史上最大の得点差は64点で、2度記録されている。 1部優勝校が北海道東北代表決定戦に出場。