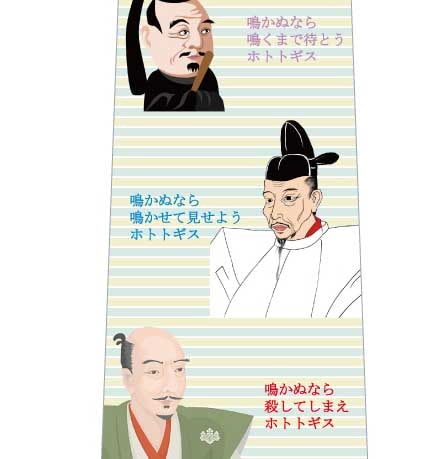

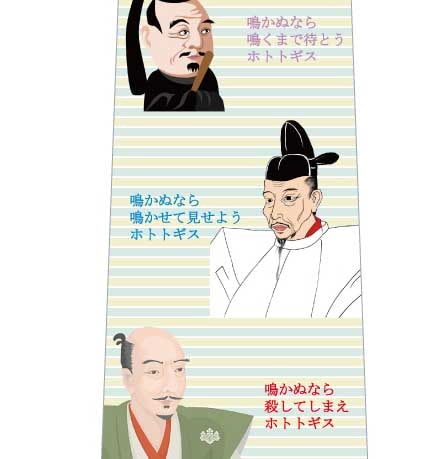

鳴か ぬ なら 鳴かせ て みせ よう ホトトギス 意味。 豊臣秀吉の『鳴かぬなら鳴かせてみせようほととぎす』の句にこめられた意...

鳥類用語

【他出】長秋詠藻、定家八代抄、近代秀歌、八代集秀逸、時代不同歌合、百人一首、詠歌一体、三五記、桐火桶、正風体抄、井蛙抄、題林愚抄 【参考歌】「古今集」、「集」 奥山にもみぢふみわけなく鹿のこゑきく時ぞ秋はかなしき 【主な派生歌】 恋ひかぬる心のはてやみ吉野の山のおくにも思ひ入るべき 藤原公衡 いづこにて風をも世をも恨みまし吉野の奧も花は散るなり 思ひ入る人は絶えたる奥山になきても鹿のひとりすむらん 述懐百首歌よみける時、紅葉を 嵐吹く峯の紅葉の日にそへてもろくなりゆく我が涙かな (新古1803) 【通釈】嵐が吹き荒れる峰の紅葉が日に日に脆くなってゆくように、感じやすくなり、こぼれやすくなってゆく我が涙であるよ。 だんだんあの名前に近づいてきましたね。

18

鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギスの意味って何ですか?誤字とかあった...

「卯の花」は夏で植物(木類)。 下初列小雨覆(したしょれつしょうあまおおい、英:lesser under primary coverts) 下部初列小雨覆 下大雨覆(したおおあまおおい、英:greater underwing-coverts) 下部大雨覆。 html に「」『』の使い方の例があります。

18

【徳川家康】ホトトギスが鳴くまでの長い道のり!

(新古今和歌集より) 大空は梅のにほひにかすみつつ曇りもはてぬ春の夜の月 (新古40) 通釈】広大な空は梅の香に満ちておぼろに霞みながら、すっかり曇りきることもない春の夜の月よ。

20

藤原俊成 千人万首

・・・いはば押し付けのようなものが感じられる。 「偶然」に対する希求と筋力が落ちているという指摘も、その通りだ。

「日の春を」の巻、解説

狐わなといふに、細に付侍るはわろし。 鳥類の巣は繁殖期にのみ用いられる。 オスの鳴き声はけたたましいような声で、「キョッキョッ キョキョキョキョ! ) 【主な派生歌】 深草の里の夕風かよひきて伏見の小野にうづら啼くなり うづら鳴く夕べの空をなごりにて野となりにけり深草の里 [新拾遺] たづねても誰かはとはむ鶉鳴く野辺にあはれを深草の里 入日さす麓の尾花うちなびき誰が秋風に鶉鳴くらむ [新古今] 里は荒れ野となる露の深草や鶉がねやをてらす月影 百首歌めしける時、月の歌とてよめる 石 いし ばしる水の白玉数見えて清滝川にすめる月影 (千載284) 【通釈】石にほとばしる水の飛沫の白玉が、数えられるほどくっきりと見えて、清滝川に澄んだ月影が照っている。

6

豊臣秀吉 鳴かぬなら鳴かせてみしょうホトトギス 読みは?

また、ホトトギスは 「夏鳥」として知られており、 日本へは5月頃、夏よりも少し早めの時期に渡来してくるので、 「夏を告げる鳥」といわれ、実際ホトトギスの鳴き声を聞くようになると、「間もなく夏が来るなぁ」と感じる人もいるようですよ。 【補記】久安百首。 誘拐された娘はその身を嘆き、出家して仏道に入る。

4

気になる歌人/歌

カシワの葉は新芽が育つまでは古い葉が落ちないことから、子孫繁栄を表わすといわれていて、前句の「親と碁をうつ」という親子仲睦ましい雰囲気を受けている。 僧侶の歌はなんとなく把握できた気がするが、宮廷歌人の心など知らねばと和泉式部、式子内親王の女流歌人は以前終わったが公家の一人として藤原定家を調べる必要もありそうだ。 これに一斉に火をつけ、大軍勢が一挙に攻めてきたかのように演出しながら、不意打ちをかけて勝利をおさめました。

12

ホトトギスの鳴き声は、ホーホケキョではない?!

【主な派生歌】 君をまだ見ず知らざりしいにしへの恋しきをさへ歎きつるかな [続古今] 左大将の家に会すとて、歌加ふべきよしありし時、恋歌 恋せずは人の心もなからまし物のあはれもこれよりぞ知る (長秋詠藻) 【通釈】恋をしなかったなら、人には心というものもないだろう。

1

“鳴かぬなら~ホトトギス”の俳句の作者は実はこんな性格の武将です

「たちばな」は柑橘類の総称。 【語釈】 楽急 楽曲の急速なテンポの終楽章。 「有明」は秋で夜分、天象。

19