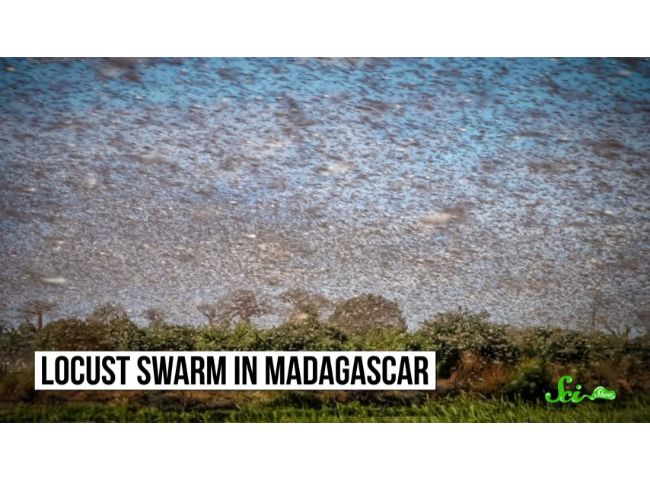

【虫注意】バッタの大群が想像以上。黙示録レベル

さらに環境への影響も懸念されており、安全で効率のよい防除方法の開発が待たれています。 いわゆる 相変異と呼ばれる現象です。 その群れは、130,000㎢もの想像を絶するような範囲に広がっていきました。

19

さらに環境への影響も懸念されており、安全で効率のよい防除方法の開発が待たれています。 いわゆる 相変異と呼ばれる現象です。 その群れは、130,000㎢もの想像を絶するような範囲に広がっていきました。

19北海道の蝗害 1880年(明治13年)から1884(明治17年)までの5年間北海道で続いた蝗害。 (参考:) そのため、少なくとも 大 量発生しているバッタが日本に移動してきて蝗害をもたらすという可能性は無いようです。

これがなぜ起こるかというと、 バッタの幼虫が狭いところで大量に育つと、群生相という 遠くまで飛べるバッタになります。 各国に被害をもたらす恐れがあるため早急な対策が必要とされていますが、この大きな自然災害ともいえるバッタの大群の対処法があるのでしょうか💦. トノサマバッタ以外による蝗害 [ ] 日本ではバッタ科のバッタによる蝗害がほとんど起こらなかったため、中国渡来の文献に書かれている「蝗害」を、昆虫による大規模な農被害全般を指す語だと誤解した。

今日ではウンカも群生相を示すことが知られているが 、被害は飛蝗に比べればはるかに小さい。

(蝗害に巻き込まれた経験のある筆者の祖母曰く、蝗害発生時には藁や紙や着ている着物まで植物性のものはなんでも食われた、とのこと。

2

体が黒くなるのは、植物と間違えられて共食いされないためだとか・・・汗 このように普通の個体と違う見た目や行動を取るようになることを、 「相変異」といいます。

代になって儒者から「祭礼を怠るから蝗害が起こるのだ」との意見が出たり(『』五行志三)、政治の要諦を説いた『』には、の皇帝が蝗を飲み込んで蝗害を止めたという伝説が書かれている。 実験の結果、バッタは仲間の姿や匂いではなく、ぶつかり合いに反応して相変異を引き起こすこと、そして、その接触刺激を触角で感じていることがわかってきました。 近年では、1995年・2007年関西国際空港の一期島・二期島でトノサマバッタが大量発生しました。

15

(国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター・任期付研究員 前野ウルド浩太郎) (引用: ) 簡単にまとめると、 原因は大雨です! 大雨が原因で砂漠の草が枯れにくくなると、一箇所に大量のバッタが大繁殖してしまうんですね。 これは生息場所の環境に合わせただが、個体群密度が高いと黒っぽい体色になることもある。 では過去70年で最悪の規模になり2400平方キロメートルの広範囲に及ぶ群れもいたという。