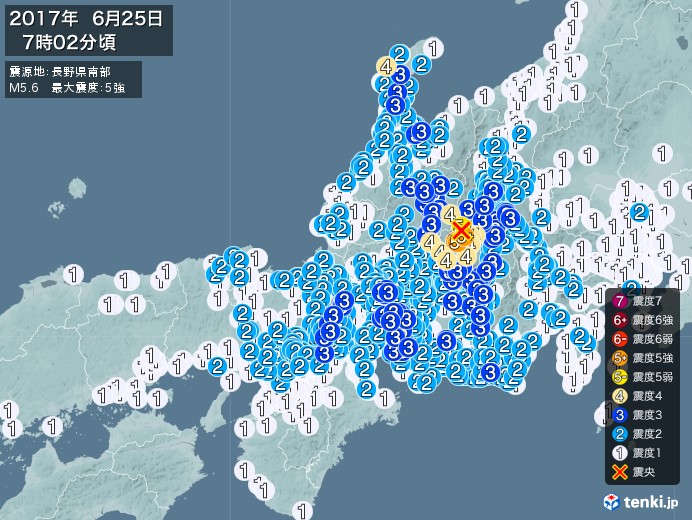

山梨県の地震情報 : 地震を知る統計サイト【揺れる日本列島】

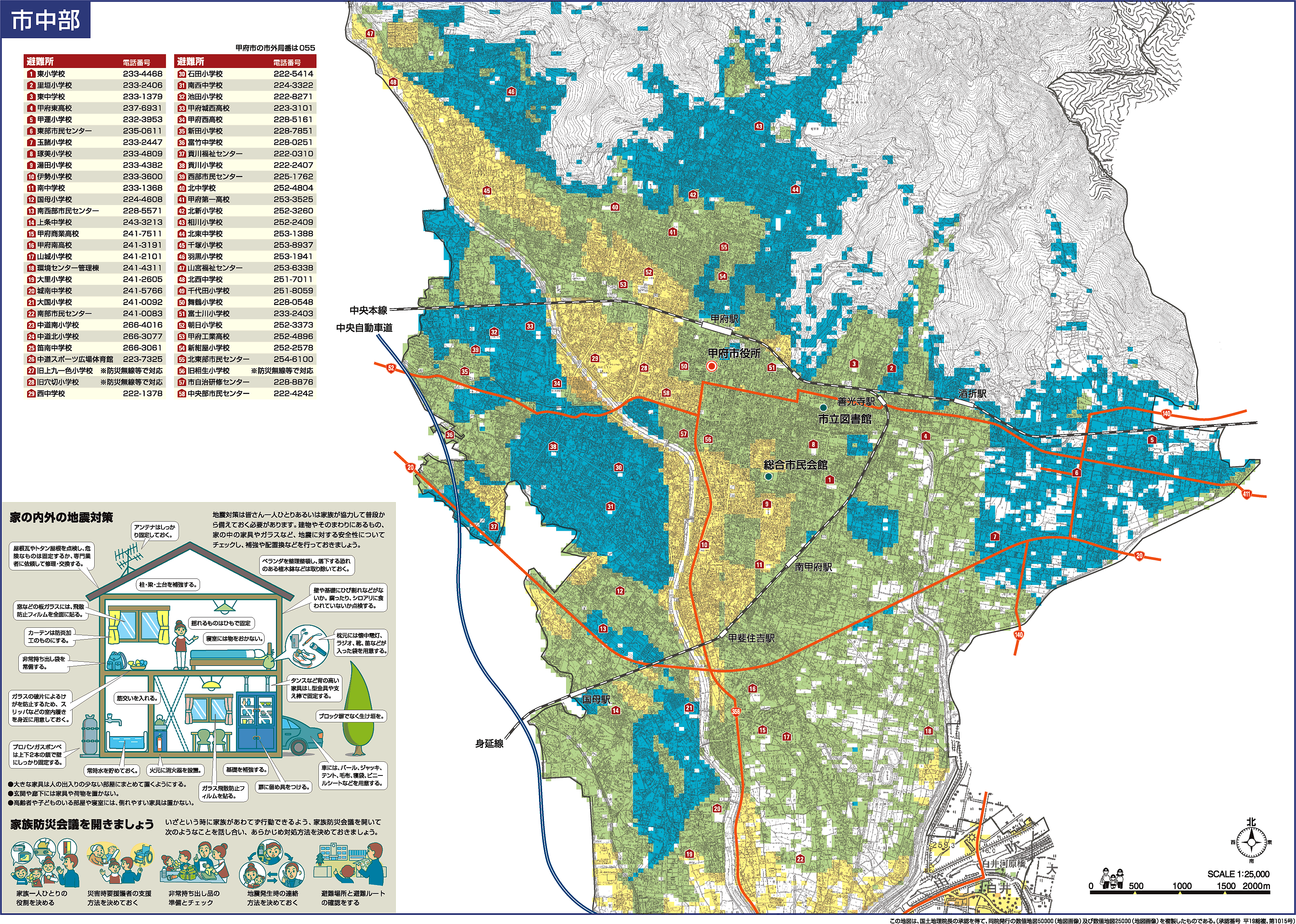

長期評価等• 南アルプス市においては特に若草・櫛形・甲西地区で被害が大きく、市内全体で約20パーセントの建物が被災し、65人の死者、1,300人以上の負傷者が想定されています。

8

長期評価等• 南アルプス市においては特に若草・櫛形・甲西地区で被害が大きく、市内全体で約20パーセントの建物が被災し、65人の死者、1,300人以上の負傷者が想定されています。

8

山梨県の主な被害地震のリスト等を閲覧することができます。 4MB)• 試作機. Webアプリ このブログのマスターが作成した無料ツールです。 2月4日正午から6日にかけて冬型の気圧配置となり、下層寒気については「10年に1度」の強い寒波が日本列島に流れ込み全国的に寒い日が続きました。

11

内陸の活断層帯の将来の地震発生の可能性についての評価です。 国土地理院の活断層図(都市圏活断層図)のページです。 重傷者 建物倒壊 火災 崖崩れ 計 八田地区 5 0 0 5 白根地区 21 0 0 21 芦安地区 0 0 0 0 若草地区 15 0 0 15 櫛形地区 26 0 0 26 甲西地区 20 0 0 20 全体 87 0 0 87 3. 南アルプス市においては、約17パーセントの建物が被災し、38人の死者、1,200人以上の負傷者が想定されています。

16

全国の地震活動の概要と地震に関する基礎知識、そして、日本を北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国及び九州・沖縄に区分し、その地方の地震活動の概要をはじめ、その地域に被害を及ぼす地震のタイプ、これまでに発生した主な被害地震の概要、都道府県別(北海道は地域別)の特徴について書かれています。 自分の住んでいる地域に、どんな危険があるか、定期的にチェックするようにしましょう。 3,468• ライフラインなどの被害 各ライフラインの機能支障率を見ると、震源に近い南部町・身延町・富士吉田市・山中湖村・忍野村を中心に大きな影響が生じる可能性があります。

12

土砂災害の危険性については、自治体が発表している 土砂災害危険度情報( 土砂災害ハザードマップなど)が参考になります。 なお、この断層帯は地震調査研究推進本部地震調査委員会が全国の主要断層帯を調査した結果、2001年の調査報告時点で「最も地震発生の確率が高い断層帯である」と指摘しており、具体的には今後30年以内に地震が発生する確率が14パーセント、50年以内に23パーセント、100年以内に41パーセントとされております。 【富士川河口断層帯】• html 死傷者の多くが建物被害に起因するものです。

3

また、大雨のときには、気象庁と都道府県から 土砂災害警戒情報や 土砂災害に関する避難情報も発表されますので、該当する地域にいる場合はできるだけ早く避難してください。

4

全壊数:約7,700棟 死者数:約200人 参照元:「山梨県東海地震被害想定調査報告書」 南海トラフ地震の被害予想(内閣府) 一方、内閣府がH24年に算出した南海トラフ地震が起きた際の山梨県の被害予想は以下の通りです。 2MB) 【境峠・神谷断層帯】• なお、南海トラフ地震は、概ね100~150年間隔で繰り返し発生しており、前回の南海トラフ地震(昭和東南海地震(1944年)、昭和南海地震(1946年))の発生から70年以上が経過した現在では、東海地震に限らず、南海トラフ全域で大規模地震発生の切迫性が高まっています 東海地震では、最大で震度7の揺れが予想されている場所もあります。 居住制約の想定 居住制約世帯数 居住制約者数 ライフライン支障世帯数 八田地区 66 223 202 白根地区 346 1,244 492 芦安地区 4 11 22 若草地区 294 1,018 344 櫛形地区 500 1,736 746 甲西地区 441 1,498 939 計 1,651 5,730 2,745 2.糸魚川-静岡構造線断層地震 長野県~山梨県にかけて存在する活断層による地震で、断層にそって震度6 弱 の地域が帯上に分布し、釜無川に沿って震度6(強)の地域が分布しています。

1.東海地震 駿河トラフに沿う地域では、90年から150年の周期で、繰り返し巨大地震が発生しており、1854年の安政東海地震以来、大地震がなく既に150年以上も経っているため、「いつ起きても不思議でない」地震であり、その切迫性が指摘されています。