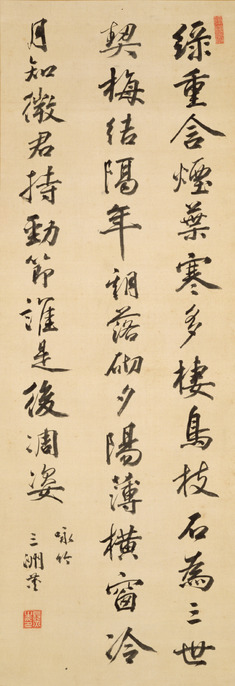

No.787 【歳寒三友】 さいかんさんゆう|今日の四字熟語・故事成語|福島みんなのNEWS

まとめ• なお、歳寒三友とは、冬の寒さに耐える3種の植物のことをいいます。 松竹梅はどうしておめでたい? お正月はじめ、おめでたい席でよく耳にする「松竹梅」。 松は一年中枯れることがない常緑樹で、日本では古くから神聖なものと考えられており、 「長寿や不老不死の象徴」とされています。

まとめ• なお、歳寒三友とは、冬の寒さに耐える3種の植物のことをいいます。 松竹梅はどうしておめでたい? お正月はじめ、おめでたい席でよく耳にする「松竹梅」。 松は一年中枯れることがない常緑樹で、日本では古くから神聖なものと考えられており、 「長寿や不老不死の象徴」とされています。

現在の暦で見ると、菊は主に11月、梅は2月に咲き、本格的に寒さが厳しくなりはじめる頃と、寒さが終わりを告げる頃と、両端の花といった雰囲気の取り合わせである。 松は現世と神仏とを媒介する役割があり鏡板の老松は神事にふさわしい背景といえます。 松は岩場や海岸沿い等、他の樹木が生育するには厳しい環境でも育ち、常緑樹なので冬になってもしっかりと青い葉を茂らせて、また樹齢も200年から450年程と長いので、 長寿の象徴とされてきました。

10

常緑で年中青い葉を茂らせる生命力の溢れる松の木は、神様が地上に降りてきた際に宿る(休む)場所であると考えられており、ほとんどの神社に植えられています。

12

これは、絵をかく上での画題ですから上下関係はなく順番もありませんでした。 定食のランク付けなどにも利用されているが、ではなぜ、これらがめでたいとされるのだろうか。

18

貝原益軒編纂の『大和本草』には「梅花ハ独天下ノ花ニ先ダッテ開ク故、百花魁ト云 花兄トス」とあり、春を告げる花として百花に先んじて咲く梅は、春を待ちわび、開花を愛でる人々の気持ちを一身に集める春の象徴としての花でもありました。 縁起物として担がれるのは、先程の章で説明したのが由縁です。

15