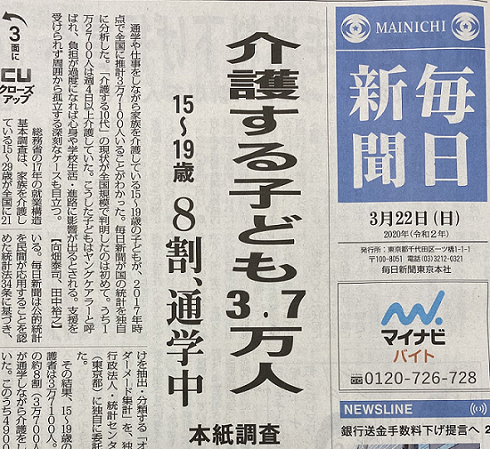

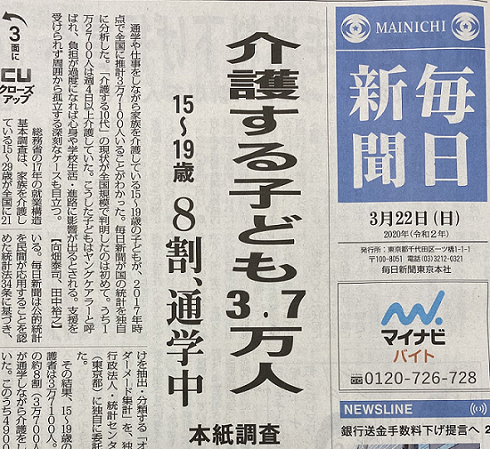

知っていますか?「ヤングケアラー」が増加している現状を

(中略) ケアの頻度は「毎日」が33・5%、「週に4、5日」が11・8%と、毎日のようにしている生徒が半数近い。 その実態とヤングケアラーが生まれてしまう背景、課題について考えていきましょう。

6

(中略) ケアの頻度は「毎日」が33・5%、「週に4、5日」が11・8%と、毎日のようにしている生徒が半数近い。 その実態とヤングケアラーが生まれてしまう背景、課題について考えていきましょう。

6

だが、家庭内の悩みを周囲に打ち明けられない人も少なくないため、状況は見えづらい。 jp 参考文献 [ ]• 三世代同居率の低下、専業主婦世帯の減少、ひとり親家庭の増加などから、以前に比べて家族の形は縮小の一途を辿ってきました。

1

しかし、2012年総務省が若い介護者を調査した時の年齢層は 15~29歳でこの時点で既に17万人以上の若者が日常的に介護に携わっている事が分かっています。 するとどうなるかは分かりますよね。

2

ヤングケアラーの存在は知られていながら、人数や実態は長い間把握できていなかった。 また役所に足を運んだとしても、どこの窓口に自分の大変さ、苦しさを訴え、助けてもらったらいいのかわかる人がどれだけいるでしょうか。

11

年齢で区切るのではなく、地続きで長期的な支援が欠かせない。 国際労働機関(ILO)は、1973年には最低年齢条約を作成し、世界的には、義務教育を終えていない子供の労働が制限されるようになっています。

16

序盤でお伝えしたように、介護するにあたり子どもの教育を受ける権利が奪われてしまうという危機感から、率先して実態調査と対応策が取られてきました。 しかし今後、社会問題のひとつとしてより大きく取り上げられることになるでしょう。 家族の形態が多様化し、規模は縮小して、ケアを担える大人が家庭内に減っていったことが、ヤングケアラーを生む社会的背景になっていると言います。

2