2023年から始まるインボイス制度。実はキャッシュレスと親和性が高い?

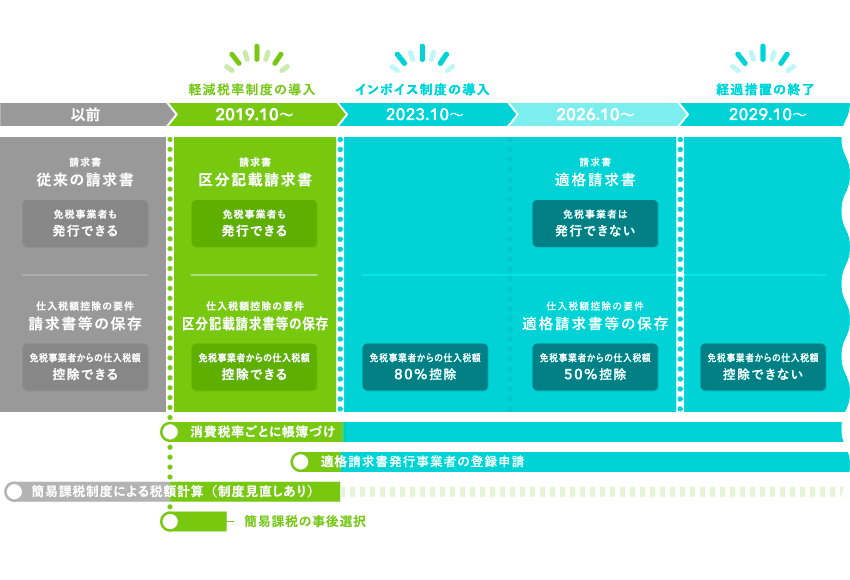

インボイス制度の導入には軽減税率の実施が関係しています。 このあたりは、今後国税から情報発信があるでしょうから、要注意です。

インボイス制度の導入には軽減税率の実施が関係しています。 このあたりは、今後国税から情報発信があるでしょうから、要注意です。

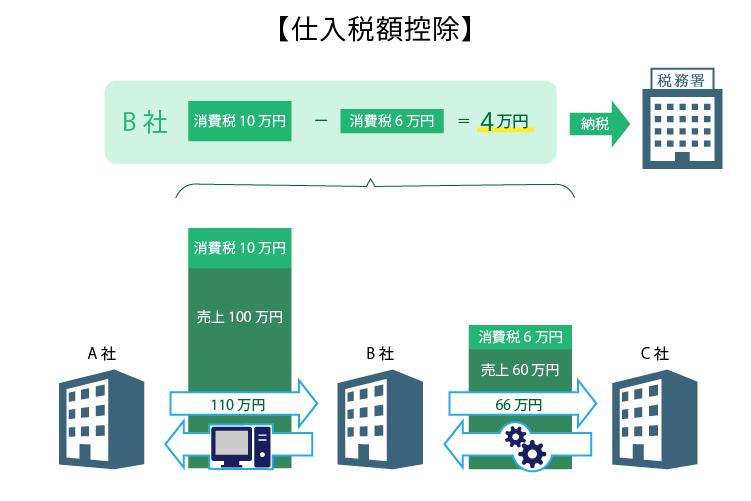

そのため課税事業者と免税事業者は、共に消費税の納付をしないことになるのです。 購入する側にも、仕入や経費に消費税がかかりますから、販売価格に消費税を乗せないで販売すれば、下手をすれば持ち出しになります。

適格請求書を発行できない個人事業主 インボイス制度の実施により、適格請求書発行事業者の請求書等でないと仕入税額控除ができなくなるということは、適格請求書発行事業者以外の者が請求書を発行しても相手方である取引先で仕入税額控除ができなくなるということです。

4

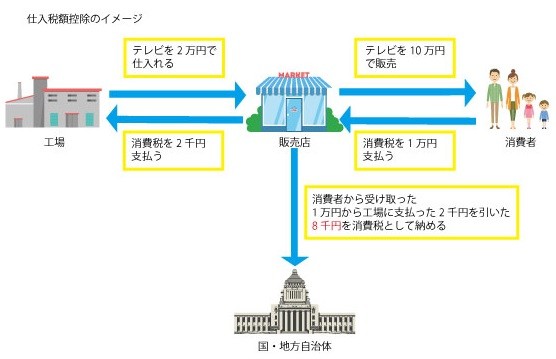

このため、最終的に消費者が負担する税金ですから消費税と呼ばれます。 自社が支払った8円の消費税は、それが支払い先が納税していようがいまいが、 受け取った16円の消費税から差し引くことが出来るのです。

6

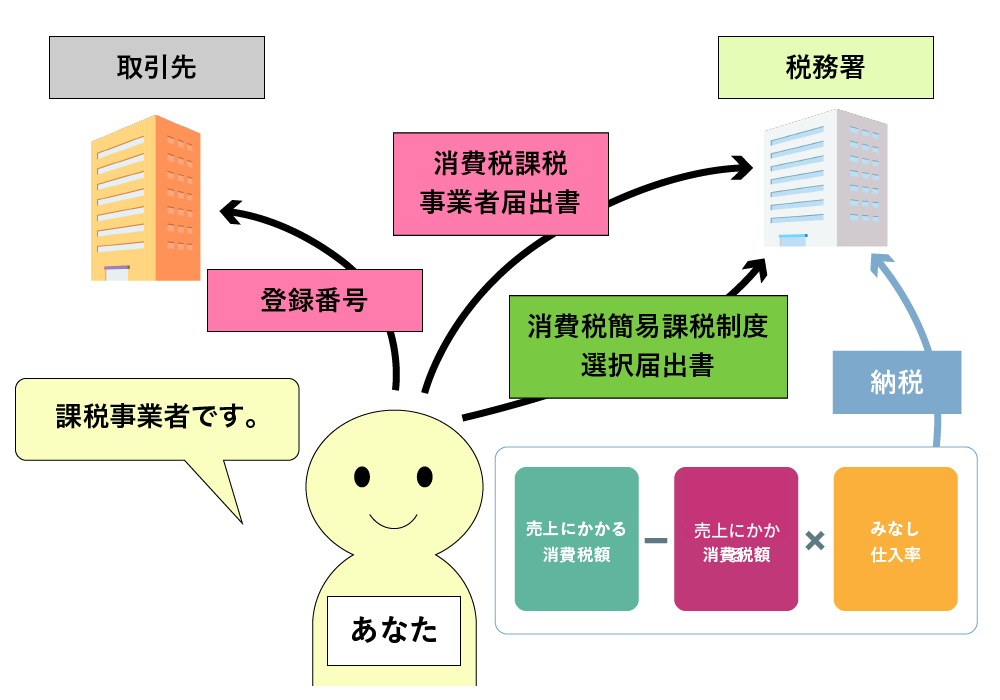

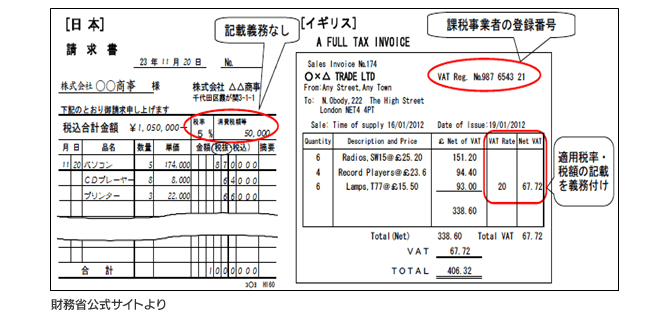

インボイス制度導入の経緯には、消費税増税に伴い正確に消費税の利用を把握したいという意図があります。 そのため、当分の間は消費税率の区分を明確にするものとして、現行法を維持した区分記載請求書等保存方式が導入されます。

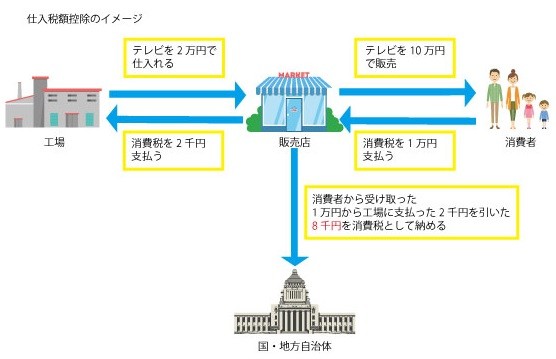

そこで、取引の継続のために、従来は免税事業者であった場合も、登録事業者となるための課税事業者選択を検討する必要が生じます。 したがって免税事業者からの仕入について仕入税額控除が完全撤廃されるまでの間は、その分を値引き対応することで取引先も納得してくれる可能性があります。 実際の仕入れ価格よりインボイス記載の金額が高い場合、輸入国側で関税等も多く支払っているのでこの場合はそれほど大きな問題とはなりません。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入目的は、現行の制度上発生している益税の解消にあります。

13

あらゆるインボイスを電子フォーマットに 2010年に改正されたVAT指令(EU指令2010/45)により、電子インボイスは紙のインボイスと全く同じ効力を得ることになりました。 つまり、事業者同士の取引だとしても、相手方が免税事業者であればインボイスの発行義務は無いのです。